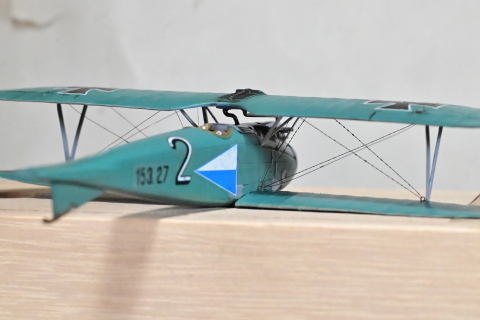

1/72 で作る

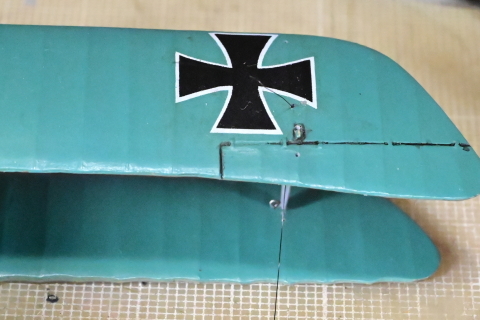

2022年12月 Albatros D.III(OEFFAG)

Flik 55J Georg Kenzian 1917 完成機のページへ

Flik 55J Georg Kenzian 1917 完成機のページへ

20年ぶりの第一次大戦機(リハビリその1)

前回第一次大戦機を作ったのは2002年だったから、ちょうど20年ぶりである。まずは「勘」を取り

戻す必要がある。そこで今回は途中で放棄し半完成のキットがいくつかあって、まずはこの内の2つほどを

組み上げることから始めることにした。まずはAlbatros D.III(OEFFAG)

1990年代後半では、PEGASUSのキットが 最優良と思われたので、迷わず製作に入った。レベル

のキットを改造するよりはるかに作りやすいと思った

からだ。だが、挫折した。

挫折の理由1

ドイツ製に比べ、オーストリア製についての資料が

かなり少なかったため推定で作業したが、後に入手し

た資料により「間違い」が判明した。

挫折の理由2

最良と思われたPEGASUSのキットだったが、

2000年代に入ると、RODENからそれをしのぐ

優秀なキットが発売された。しかも価格もかなり安く、これが決定打となり心が折れてしまった。

最優良と思われたので、迷わず製作に入った。レベル

のキットを改造するよりはるかに作りやすいと思った

からだ。だが、挫折した。

挫折の理由1

ドイツ製に比べ、オーストリア製についての資料が

かなり少なかったため推定で作業したが、後に入手し

た資料により「間違い」が判明した。

挫折の理由2

最良と思われたPEGASUSのキットだったが、

2000年代に入ると、RODENからそれをしのぐ

優秀なキットが発売された。しかも価格もかなり安く、これが決定打となり心が折れてしまった。

(1) (2) (3)

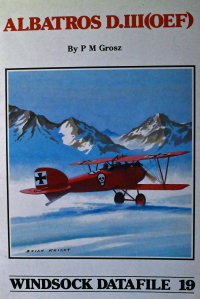

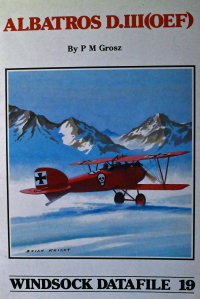

(1)がウィンドソック本で、1/72の詳細な図面があって、作るだけなら不自由は感じなかった。

だが完成まであと少し・・・となった頃、(2)のバカ高い本を買ってしまった。そして(3)のページで

決定的な塗装図を見て衝撃を受けた。胴体金属部分も同色ではないか!! さらにRODENのキットの出

現で「お蔵入」となった・・・そして20年後、箱から出したのがこちら↓

(1) (2) (3)

(1)がウィンドソック本で、1/72の詳細な図面があって、作るだけなら不自由は感じなかった。

だが完成まであと少し・・・となった頃、(2)のバカ高い本を買ってしまった。そして(3)のページで

決定的な塗装図を見て衝撃を受けた。胴体金属部分も同色ではないか!! さらにRODENのキットの出

現で「お蔵入」となった・・・そして20年後、箱から出したのがこちら↓

リハビリで作るんだから、間違いがあったって良いじゃないかーっ!・・・と、今では思える。

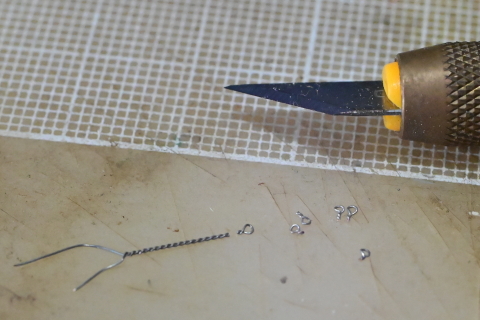

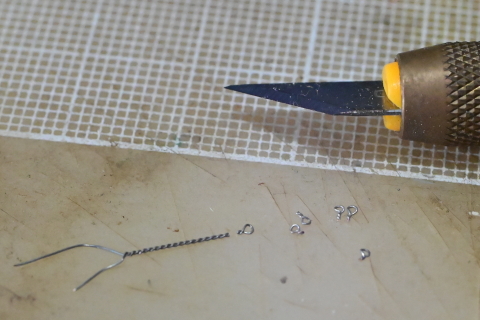

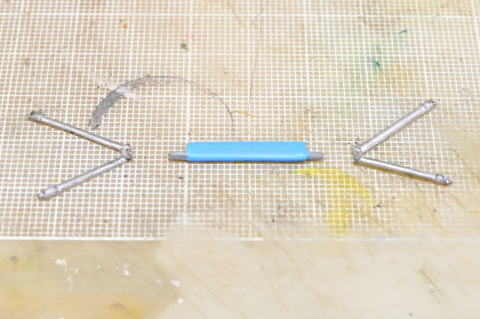

マイクロヒートンの作成など

さて、「作る」と決まったら色々と準備が必要だ。2020年、模型作りそのものを再開したとき、渇き

かけた塗料を希釈するなど、二次大戦機を作るのに必要な準備は済んでいる。だが追加として、複葉機特有

の準備が残っている。その一つが「マイクロヒートン」で私の造語。20年前、大量に作ったのだが、瞬間

接着剤の硬化剤を塗布し、その後乾燥したものをビン詰めにしてある。だが20年も経過している・・・。

硬化剤の劣化も心配だし、今改めて見るとちょっと

リハビリで作るんだから、間違いがあったって良いじゃないかーっ!・・・と、今では思える。

マイクロヒートンの作成など

さて、「作る」と決まったら色々と準備が必要だ。2020年、模型作りそのものを再開したとき、渇き

かけた塗料を希釈するなど、二次大戦機を作るのに必要な準備は済んでいる。だが追加として、複葉機特有

の準備が残っている。その一つが「マイクロヒートン」で私の造語。20年前、大量に作ったのだが、瞬間

接着剤の硬化剤を塗布し、その後乾燥したものをビン詰めにしてある。だが20年も経過している・・・。

硬化剤の劣化も心配だし、今改めて見るとちょっと 大ぶりに見える。かくなるうえは潔く廃棄し、新規に

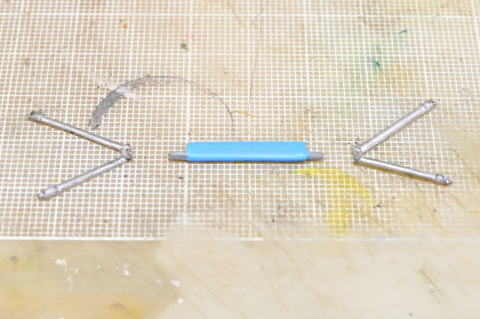

作ることにした。材料は配線用のビニールコード。銀

色なので錫メッキ線が良い。

まず外皮を剥いて芯線をほぐす。

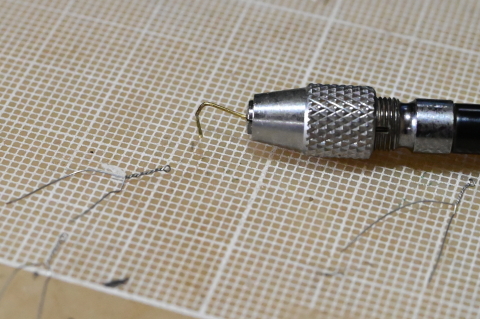

次にピンバイスに真鍮線を取り付け、カギ状に曲げ

たものに芯線をひっかけ、ピンバイスで「撚り」をか

ける。

前回は0.6mmの真鍮線使い、ちょっと大きめに

見えるので、今回は0.4mmを使ってみた。

大ぶりに見える。かくなるうえは潔く廃棄し、新規に

作ることにした。材料は配線用のビニールコード。銀

色なので錫メッキ線が良い。

まず外皮を剥いて芯線をほぐす。

次にピンバイスに真鍮線を取り付け、カギ状に曲げ

たものに芯線をひっかけ、ピンバイスで「撚り」をか

ける。

前回は0.6mmの真鍮線使い、ちょっと大きめに

見えるので、今回は0.4mmを使ってみた。

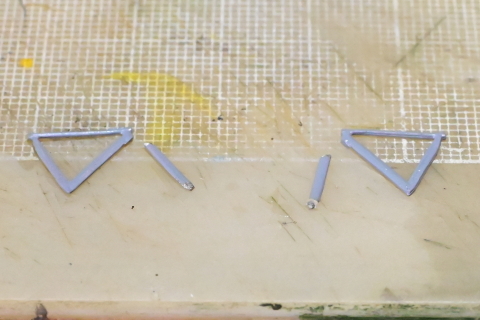

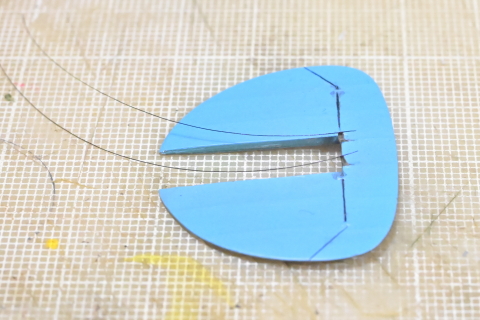

言葉に置き換えれば極めて「簡単」な作業であるが、これがけっこう難しい。上の写真では少し「撚り」

が足らず、先端のリングもやや「ふやけ」てしまった。ただ、これは結果論で撚り過ぎれば、全体が捻れて

曲がってしまう。その直前が最良で、引き締まったリングができる。ここの加減が取り戻すべき「勘」なの

だと思う。

言葉に置き換えれば極めて「簡単」な作業であるが、これがけっこう難しい。上の写真では少し「撚り」

が足らず、先端のリングもやや「ふやけ」てしまった。ただ、これは結果論で撚り過ぎれば、全体が捻れて

曲がってしまう。その直前が最良で、引き締まったリングができる。ここの加減が取り戻すべき「勘」なの

だと思う。

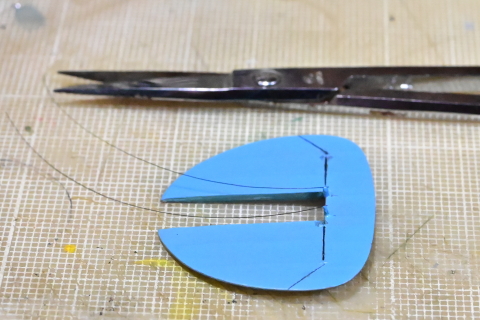

「撚り」が終わったら、リングから0.5mm前後でカットする。塗料の空き瓶などに入れ、接着剤の硬

化剤を数滴滴らす。均等に硬化剤行き渡るよう、やさしくかき混ぜたら乾燥させて完成。

ヒートンの次は張り線用の糸の準備。鮎釣り用の糸で、0.25号の

「撚り」が終わったら、リングから0.5mm前後でカットする。塗料の空き瓶などに入れ、接着剤の硬

化剤を数滴滴らす。均等に硬化剤行き渡るよう、やさしくかき混ぜたら乾燥させて完成。

ヒートンの次は張り線用の糸の準備。鮎釣り用の糸で、0.25号の 太さのものを使用する。準備としては、油性マジックで黒く着色しなが

がら、別の糸巻に巻きとっていくだけだ。

簡単な作業なので、今回使う分について、さらにミスターカラーの黒

鉄色を重ね塗りしたのだが、これが大失敗だった。

組み立て

太さのものを使用する。準備としては、油性マジックで黒く着色しなが

がら、別の糸巻に巻きとっていくだけだ。

簡単な作業なので、今回使う分について、さらにミスターカラーの黒

鉄色を重ね塗りしたのだが、これが大失敗だった。

組み立て

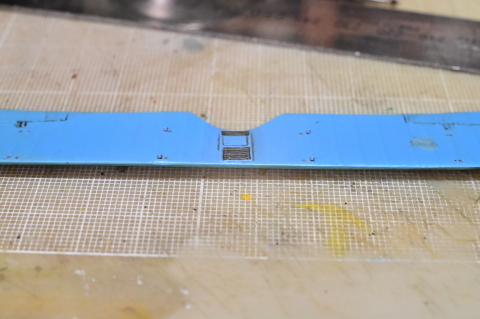

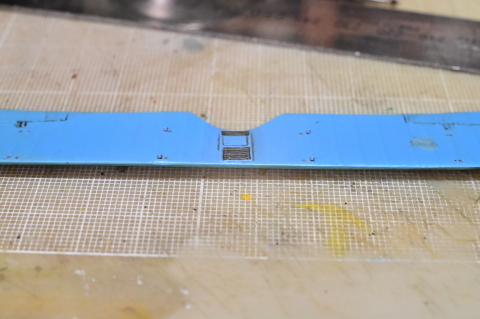

上翼下面、胴体支柱取り付け位置の僅か外側に、ピンバイスを使って、直径、深さともに0.5mmの穴

を掘る。ここにヒートンを取り付ける。外翼支柱取り付け位置の僅か内側には0.5mm径の貫通穴を開け

る。こちらの貫通穴は、糸張りの始点と終点になる。ヒートンの取り付けは粘り気の無い速硬化型の瞬間接

着剤が適している。ヒゲノズルをさらに細く絞って、深さ0.5mmの穴に流し込み、ヒートンを挿す。

上翼下面、胴体支柱取り付け位置の僅か外側に、ピンバイスを使って、直径、深さともに0.5mmの穴

を掘る。ここにヒートンを取り付ける。外翼支柱取り付け位置の僅か内側には0.5mm径の貫通穴を開け

る。こちらの貫通穴は、糸張りの始点と終点になる。ヒートンの取り付けは粘り気の無い速硬化型の瞬間接

着剤が適している。ヒゲノズルをさらに細く絞って、深さ0.5mmの穴に流し込み、ヒートンを挿す。

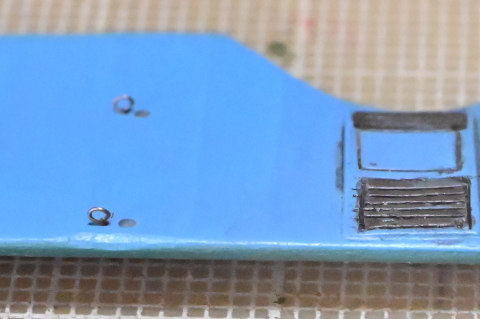

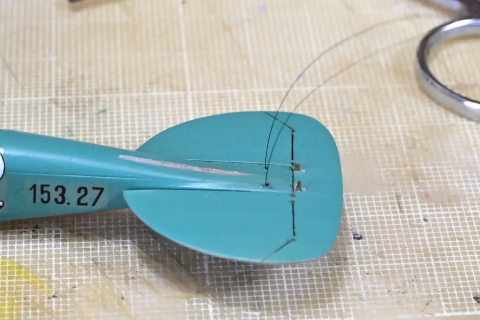

下翼上面、胴体側、外翼側、それぞれ一ヶ所に深さ0.5mmの穴を作ってヒートンを植える。ところで

先ほどから「深さ0.5mm」の穴と何度も書いてきたが、本当の深さは不明だ。ヒートン作りの写真で、

カッティングマットの目盛からも分かる通り、埋め込む長さは1mmに満たない。だから仮に0.5mmと

表現したまでだ。ピンバイスをひねる回数は6回、あとは切り滓の出方を見て調節している。これもまた、

取り戻すべき「勘」であろう。

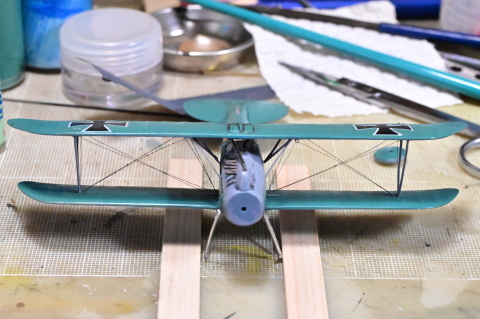

次は胴体に下翼を接着し、支柱を取り付け上翼を

下翼上面、胴体側、外翼側、それぞれ一ヶ所に深さ0.5mmの穴を作ってヒートンを植える。ところで

先ほどから「深さ0.5mm」の穴と何度も書いてきたが、本当の深さは不明だ。ヒートン作りの写真で、

カッティングマットの目盛からも分かる通り、埋め込む長さは1mmに満たない。だから仮に0.5mmと

表現したまでだ。ピンバイスをひねる回数は6回、あとは切り滓の出方を見て調節している。これもまた、

取り戻すべき「勘」であろう。

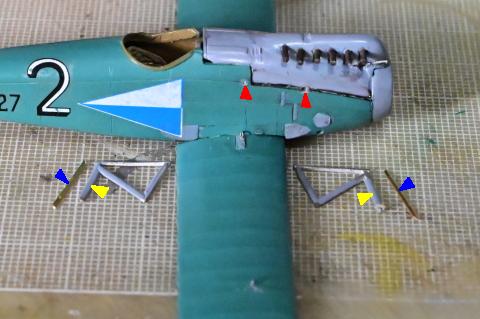

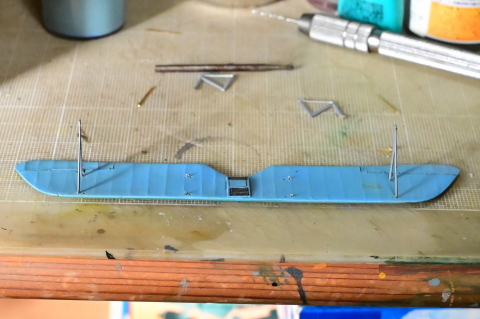

次は胴体に下翼を接着し、支柱を取り付け上翼を 固定する工程だが、仮組の結果、胴体側前方の支柱

の長さが不足して、このまま組み立てると、上翼の

迎え角がマイナスになってしまうことが判明。胴体

側の取り付け位置、右の写真「赤」を見ても、前側

が明らかに低く、その分「黄色」はもっと長さが必

要なのは明白である。したがって「黄色」を切り取

り、真鍮材料「青」に置き換える必要があると分か

った。

とすると、いつもの手順ではうまくいかない。胴

体側の支柱「青」一本では難しすぎるため、先に外

翼側支柱を上翼に接着してから作業することにした。

固定する工程だが、仮組の結果、胴体側前方の支柱

の長さが不足して、このまま組み立てると、上翼の

迎え角がマイナスになってしまうことが判明。胴体

側の取り付け位置、右の写真「赤」を見ても、前側

が明らかに低く、その分「黄色」はもっと長さが必

要なのは明白である。したがって「黄色」を切り取

り、真鍮材料「青」に置き換える必要があると分か

った。

とすると、いつもの手順ではうまくいかない。胴

体側の支柱「青」一本では難しすぎるため、先に外

翼側支柱を上翼に接着してから作業することにした。

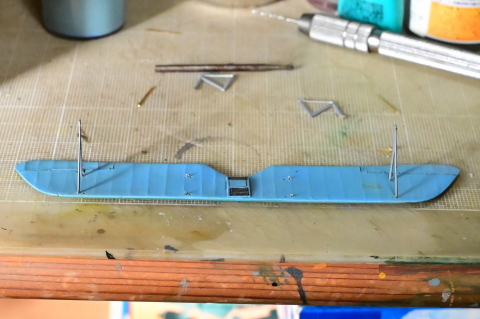

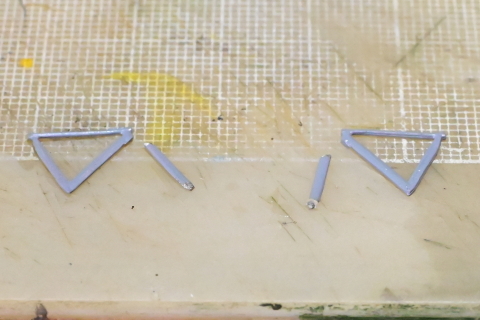

左右方向の垂直に気をつけながら、外翼の支柱を上翼下面に固定する。メタルパーツとプラなので使用す

るのは瞬間接着剤。(上写真 左)

同じく瞬間接着剤を使って、真鍮パーツを接着。硬化後、支柱にグレー塗装。(上写真 右)

左右方向の垂直に気をつけながら、外翼の支柱を上翼下面に固定する。メタルパーツとプラなので使用す

るのは瞬間接着剤。(上写真 左)

同じく瞬間接着剤を使って、真鍮パーツを接着。硬化後、支柱にグレー塗装。(上写真 右)

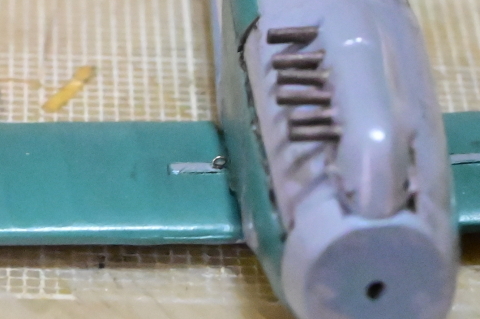

短すぎる支柱をカット。(上写真 左) 0.8mmアルミ線にて、エンジンとラジエターとの配管を取り

付け、残る後半の支柱を接着。(上写真 右)

短すぎる支柱をカット。(上写真 左) 0.8mmアルミ線にて、エンジンとラジエターとの配管を取り

付け、残る後半の支柱を接着。(上写真 右)

張り線は左右各一本です。始点は外翼後方支柱近くの貫通穴。穴に硬化剤を塗布後糸を通し、瞬間接着剤

で固定。(上写真 左) 下翼・胴体側のヒートン、上翼・胴体側後方のヒートン、下翼・外翼側のヒートン、

上翼・胴体側前方のヒートン、下翼・胴体側のヒートンと通し、上翼・外翼側前方の貫通穴を通してテンシ

ョンを掛け糸を張る。(上写真 右)この時「蛇足」の失敗に気づいた。糸の下処理で、ミスターカラーの黒

鉄色を重ね塗りしたために、滑りが悪くなりヒートン毎にタルミができ、さらに悪いことにヒートンで擦れ

た塗料が剥がれ、汚らしく垂れ下がってしまった。次回からは絶対やらない。

張り線は左右各一本です。始点は外翼後方支柱近くの貫通穴。穴に硬化剤を塗布後糸を通し、瞬間接着剤

で固定。(上写真 左) 下翼・胴体側のヒートン、上翼・胴体側後方のヒートン、下翼・外翼側のヒートン、

上翼・胴体側前方のヒートン、下翼・胴体側のヒートンと通し、上翼・外翼側前方の貫通穴を通してテンシ

ョンを掛け糸を張る。(上写真 右)この時「蛇足」の失敗に気づいた。糸の下処理で、ミスターカラーの黒

鉄色を重ね塗りしたために、滑りが悪くなりヒートン毎にタルミができ、さらに悪いことにヒートンで擦れ

た塗料が剥がれ、汚らしく垂れ下がってしまった。次回からは絶対やらない。

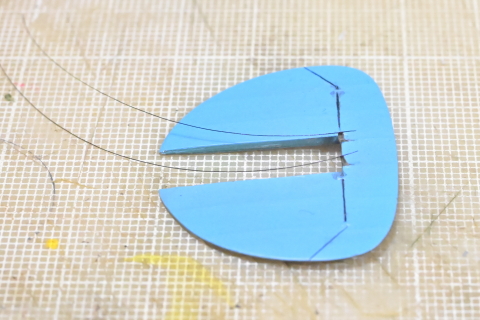

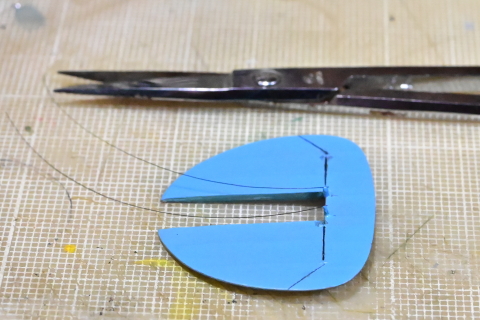

(1) (2) (3)

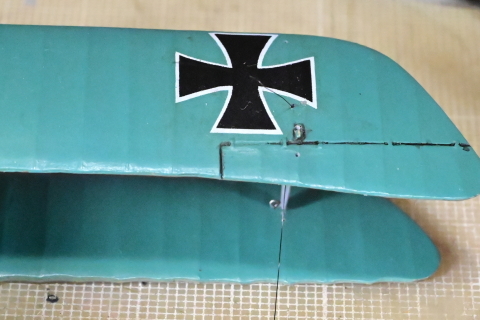

気をとり直して水平尾翼の取り付け。昇降舵の操作索を接着。今度は糸の方に硬化剤を塗布しておく。

やや粘性はやや粘性のあるものが使いやすい。(1) 硬化後、不要な糸をカットし、操作桿をライトブ

ルーに塗装。(2) 糸を上面に通し同様に接着・塗装。(3)

(1) (2) (3)

気をとり直して水平尾翼の取り付け。昇降舵の操作索を接着。今度は糸の方に硬化剤を塗布しておく。

やや粘性はやや粘性のあるものが使いやすい。(1) 硬化後、不要な糸をカットし、操作桿をライトブ

ルーに塗装。(2) 糸を上面に通し同様に接着・塗装。(3)

主車輪を取り付ける。軸受けの幅は実測で19mm、支柱の厚みが1mm強。(上写真 左)

カッティングマット上に、21.5mmの間隔を空け、両面テープで木材を固定。やや粘性があり、硬化

も少しゆっくりめの瞬接で主車輪支柱を接着、木材で挟むように置いて、正面から見て主翼がマットと平行

になるようしばらくの間、手で補助。(上写真 右) 硬化後、輪軸とホイールを接着。

以前に途中まで作ったキットの組み立てなので、ここまでは、メタルパーツの塗装くらいだったが、プロ

ペラは完全に未塗装なので、木部塗装の練習を兼ねて、手抜きなしで塗装してみた。

主車輪を取り付ける。軸受けの幅は実測で19mm、支柱の厚みが1mm強。(上写真 左)

カッティングマット上に、21.5mmの間隔を空け、両面テープで木材を固定。やや粘性があり、硬化

も少しゆっくりめの瞬接で主車輪支柱を接着、木材で挟むように置いて、正面から見て主翼がマットと平行

になるようしばらくの間、手で補助。(上写真 右) 硬化後、輪軸とホイールを接着。

以前に途中まで作ったキットの組み立てなので、ここまでは、メタルパーツの塗装くらいだったが、プロ

ペラは完全に未塗装なので、木部塗装の練習を兼ねて、手抜きなしで塗装してみた。

塗料はミスターカラーで、1で全体を均一に塗るので、吹き付けでも可。2〜4で木目を出すからこれら

はリターダー併用で筆塗り必須。5はクリアの赤と黄を混ぜ、少量の青を加えたもので、仕上げとして最後

に吹きつける。(上写真 左) 今回は普通に筆塗りしてみた。(上写真 右)

塗料はミスターカラーで、1で全体を均一に塗るので、吹き付けでも可。2〜4で木目を出すからこれら

はリターダー併用で筆塗り必須。5はクリアの赤と黄を混ぜ、少量の青を加えたもので、仕上げとして最後

に吹きつける。(上写真 左) 今回は普通に筆塗りしてみた。(上写真 右)

2で木目を描く 3で木目を描く

2で木目を描く 3で木目を描く

4で積層木材の暗部を描く 5を吹き付け、ニス仕上げ感を出す。

最後に垂直尾翼を接着し、プロペラを挿して完成。2022年ももう終わるので、来年になるのだろうが、

今回と同じOEFFAG製DⅢを、次回はRODENのキットで作ってみたい。

4で積層木材の暗部を描く 5を吹き付け、ニス仕上げ感を出す。

最後に垂直尾翼を接着し、プロペラを挿して完成。2022年ももう終わるので、来年になるのだろうが、

今回と同じOEFFAG製DⅢを、次回はRODENのキットで作ってみたい。

完成機のページへ

親ページに戻る

完成機のページへ

親ページに戻る

Flik 55J Georg Kenzian 1917 完成機のページへ

最優良と思われたので、迷わず製作に入った。レベル のキットを改造するよりはるかに作りやすいと思った からだ。だが、挫折した。 挫折の理由1 ドイツ製に比べ、オーストリア製についての資料が かなり少なかったため推定で作業したが、後に入手し た資料により「間違い」が判明した。 挫折の理由2 最良と思われたPEGASUSのキットだったが、 2000年代に入ると、RODENからそれをしのぐ 優秀なキットが発売された。しかも価格もかなり安く、これが決定打となり心が折れてしまった。

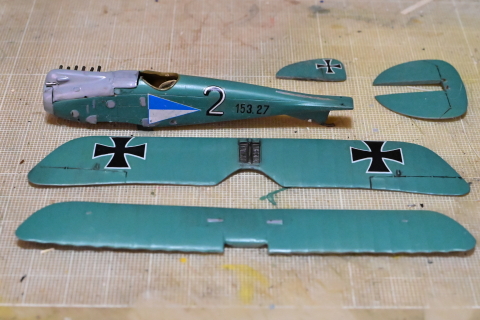

(1) (2) (3) (1)がウィンドソック本で、1/72の詳細な図面があって、作るだけなら不自由は感じなかった。 だが完成まであと少し・・・となった頃、(2)のバカ高い本を買ってしまった。そして(3)のページで 決定的な塗装図を見て衝撃を受けた。胴体金属部分も同色ではないか!! さらにRODENのキットの出 現で「お蔵入」となった・・・そして20年後、箱から出したのがこちら↓

リハビリで作るんだから、間違いがあったって良いじゃないかーっ!・・・と、今では思える。 マイクロヒートンの作成など さて、「作る」と決まったら色々と準備が必要だ。2020年、模型作りそのものを再開したとき、渇き かけた塗料を希釈するなど、二次大戦機を作るのに必要な準備は済んでいる。だが追加として、複葉機特有 の準備が残っている。その一つが「マイクロヒートン」で私の造語。20年前、大量に作ったのだが、瞬間 接着剤の硬化剤を塗布し、その後乾燥したものをビン詰めにしてある。だが20年も経過している・・・。 硬化剤の劣化も心配だし、今改めて見るとちょっと

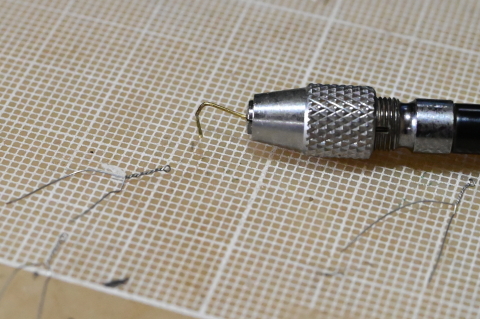

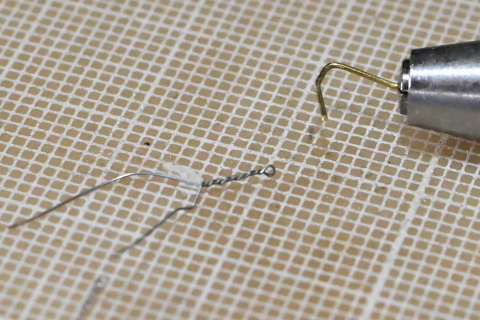

大ぶりに見える。かくなるうえは潔く廃棄し、新規に 作ることにした。材料は配線用のビニールコード。銀 色なので錫メッキ線が良い。 まず外皮を剥いて芯線をほぐす。 次にピンバイスに真鍮線を取り付け、カギ状に曲げ たものに芯線をひっかけ、ピンバイスで「撚り」をか ける。 前回は0.6mmの真鍮線使い、ちょっと大きめに 見えるので、今回は0.4mmを使ってみた。

言葉に置き換えれば極めて「簡単」な作業であるが、これがけっこう難しい。上の写真では少し「撚り」 が足らず、先端のリングもやや「ふやけ」てしまった。ただ、これは結果論で撚り過ぎれば、全体が捻れて 曲がってしまう。その直前が最良で、引き締まったリングができる。ここの加減が取り戻すべき「勘」なの だと思う。

「撚り」が終わったら、リングから0.5mm前後でカットする。塗料の空き瓶などに入れ、接着剤の硬 化剤を数滴滴らす。均等に硬化剤行き渡るよう、やさしくかき混ぜたら乾燥させて完成。 ヒートンの次は張り線用の糸の準備。鮎釣り用の糸で、0.25号の

太さのものを使用する。準備としては、油性マジックで黒く着色しなが がら、別の糸巻に巻きとっていくだけだ。 簡単な作業なので、今回使う分について、さらにミスターカラーの黒 鉄色を重ね塗りしたのだが、これが大失敗だった。 組み立て

上翼下面、胴体支柱取り付け位置の僅か外側に、ピンバイスを使って、直径、深さともに0.5mmの穴 を掘る。ここにヒートンを取り付ける。外翼支柱取り付け位置の僅か内側には0.5mm径の貫通穴を開け る。こちらの貫通穴は、糸張りの始点と終点になる。ヒートンの取り付けは粘り気の無い速硬化型の瞬間接 着剤が適している。ヒゲノズルをさらに細く絞って、深さ0.5mmの穴に流し込み、ヒートンを挿す。

下翼上面、胴体側、外翼側、それぞれ一ヶ所に深さ0.5mmの穴を作ってヒートンを植える。ところで 先ほどから「深さ0.5mm」の穴と何度も書いてきたが、本当の深さは不明だ。ヒートン作りの写真で、 カッティングマットの目盛からも分かる通り、埋め込む長さは1mmに満たない。だから仮に0.5mmと 表現したまでだ。ピンバイスをひねる回数は6回、あとは切り滓の出方を見て調節している。これもまた、 取り戻すべき「勘」であろう。 次は胴体に下翼を接着し、支柱を取り付け上翼を

固定する工程だが、仮組の結果、胴体側前方の支柱 の長さが不足して、このまま組み立てると、上翼の 迎え角がマイナスになってしまうことが判明。胴体 側の取り付け位置、右の写真「赤」を見ても、前側 が明らかに低く、その分「黄色」はもっと長さが必 要なのは明白である。したがって「黄色」を切り取 り、真鍮材料「青」に置き換える必要があると分か った。 とすると、いつもの手順ではうまくいかない。胴 体側の支柱「青」一本では難しすぎるため、先に外 翼側支柱を上翼に接着してから作業することにした。

左右方向の垂直に気をつけながら、外翼の支柱を上翼下面に固定する。メタルパーツとプラなので使用す るのは瞬間接着剤。(上写真 左) 同じく瞬間接着剤を使って、真鍮パーツを接着。硬化後、支柱にグレー塗装。(上写真 右)

短すぎる支柱をカット。(上写真 左) 0.8mmアルミ線にて、エンジンとラジエターとの配管を取り 付け、残る後半の支柱を接着。(上写真 右)

張り線は左右各一本です。始点は外翼後方支柱近くの貫通穴。穴に硬化剤を塗布後糸を通し、瞬間接着剤 で固定。(上写真 左) 下翼・胴体側のヒートン、上翼・胴体側後方のヒートン、下翼・外翼側のヒートン、 上翼・胴体側前方のヒートン、下翼・胴体側のヒートンと通し、上翼・外翼側前方の貫通穴を通してテンシ ョンを掛け糸を張る。(上写真 右)この時「蛇足」の失敗に気づいた。糸の下処理で、ミスターカラーの黒 鉄色を重ね塗りしたために、滑りが悪くなりヒートン毎にタルミができ、さらに悪いことにヒートンで擦れ た塗料が剥がれ、汚らしく垂れ下がってしまった。次回からは絶対やらない。

(1) (2) (3) 気をとり直して水平尾翼の取り付け。昇降舵の操作索を接着。今度は糸の方に硬化剤を塗布しておく。 やや粘性はやや粘性のあるものが使いやすい。(1) 硬化後、不要な糸をカットし、操作桿をライトブ ルーに塗装。(2) 糸を上面に通し同様に接着・塗装。(3)

主車輪を取り付ける。軸受けの幅は実測で19mm、支柱の厚みが1mm強。(上写真 左) カッティングマット上に、21.5mmの間隔を空け、両面テープで木材を固定。やや粘性があり、硬化 も少しゆっくりめの瞬接で主車輪支柱を接着、木材で挟むように置いて、正面から見て主翼がマットと平行 になるようしばらくの間、手で補助。(上写真 右) 硬化後、輪軸とホイールを接着。 以前に途中まで作ったキットの組み立てなので、ここまでは、メタルパーツの塗装くらいだったが、プロ ペラは完全に未塗装なので、木部塗装の練習を兼ねて、手抜きなしで塗装してみた。

塗料はミスターカラーで、1で全体を均一に塗るので、吹き付けでも可。2〜4で木目を出すからこれら はリターダー併用で筆塗り必須。5はクリアの赤と黄を混ぜ、少量の青を加えたもので、仕上げとして最後 に吹きつける。(上写真 左) 今回は普通に筆塗りしてみた。(上写真 右)

2で木目を描く 3で木目を描く

4で積層木材の暗部を描く 5を吹き付け、ニス仕上げ感を出す。 最後に垂直尾翼を接着し、プロペラを挿して完成。2022年ももう終わるので、来年になるのだろうが、 今回と同じOEFFAG製DⅢを、次回はRODENのキットで作ってみたい。

完成機のページへ 親ページに戻る