1/72 で作る

2023年1月 Nieuport 17

G.Guynemer 完成機のページへ

G.Guynemer 完成機のページへ

20年ぶりの第一次大戦機(リハビリその2)

昨年末、20年ぶりの第一次大戦機第一弾として、オーストリア版アルバトロスを組み立てたが、今回も

20年前途中で断念した、フランスのニューポール17を完成させてみる。

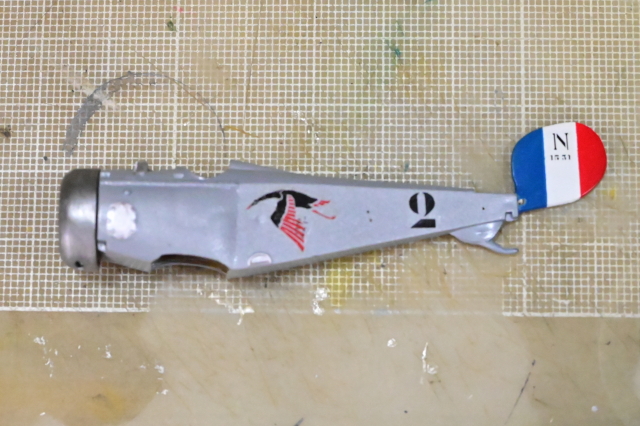

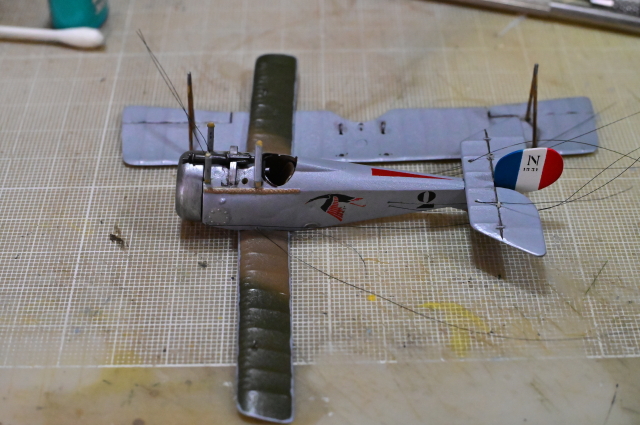

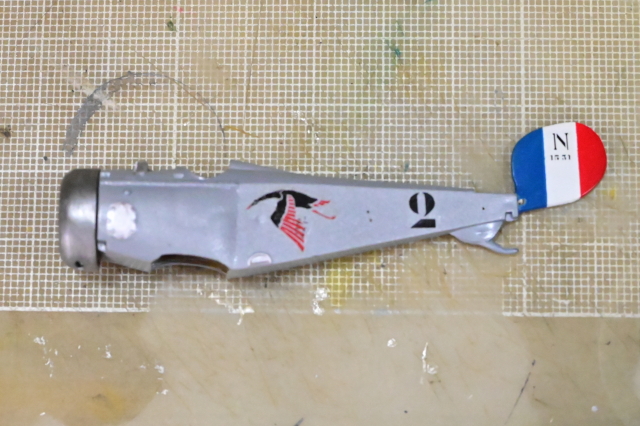

箱から出てきた未完のニューポール17が右写真。 キットはEsci製で、追加のスピナーや座席周り

は他キットから流用、外翼支柱は自作で作り直してあ

る。それ以外はキットのままである。

作業は主要パーツを組み立て、塗装とマーキングを

終え、クリアーコートした所で止まっている。まだ、

汚し塗装はしていないが、ここまでの作業は順調そう

に見えるし、この先困難な作業が待ち受けているよう

にも見えない・・・何故、こんなところで挫折したの

か思い出せない。

垂直尾翼を見て思い出した。デカール貼りに失敗している。

キットはEsci製で、追加のスピナーや座席周り

は他キットから流用、外翼支柱は自作で作り直してあ

る。それ以外はキットのままである。

作業は主要パーツを組み立て、塗装とマーキングを

終え、クリアーコートした所で止まっている。まだ、

汚し塗装はしていないが、ここまでの作業は順調そう

に見えるし、この先困難な作業が待ち受けているよう

にも見えない・・・何故、こんなところで挫折したの

か思い出せない。

垂直尾翼を見て思い出した。デカール貼りに失敗している。

挫折の理由

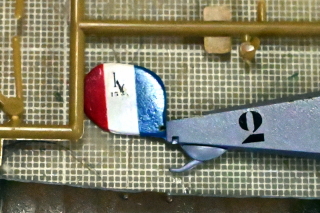

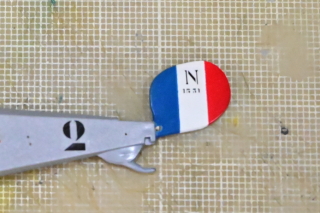

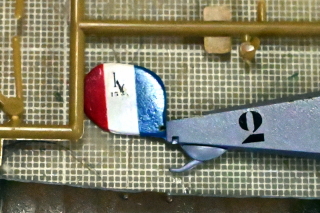

何度も点検したはずなのに、垂直尾翼右面のデカールが折れ曲がって貼られていて、それに気づかずクリ

アーを吹きつけてしまい、水で戻すと言う「一発勝負」のチャレンジも不可能になってしまったからだ。

しかもこのデカールは、購入当時の私にとって超高額、かつフランス製で入手困難、だからこそ何度も点

検したはずなのにーっ・・・「あ゛ーーーー!!」と心の叫びを上げ、痛すぎる気持ちを記憶から消すべく

箱詰めにし、2002年頃「お蔵入」となったのであった。

だが20年も経過すると落ち着いた判断も容易に出来る。「白と黒で加筆して、何となく”N”と読めるよ

うにすれば良いではないか。」と、今では簡単に妥協できる。

2023年、作業再開

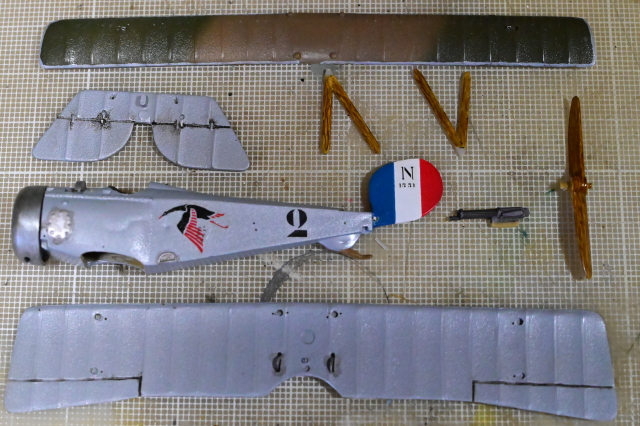

主なパーツは塗装、マーキングを終えているから、各翼及び支柱を取り付け、車輪を取り付ければ完成と

なる。複葉機であるから、勿論張り線も必要である。2023年1月の作業は、その準備からだ。

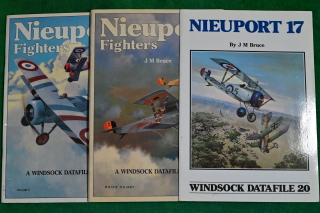

ウィンドソック本等の資料の写真から、実機の張り

挫折の理由

何度も点検したはずなのに、垂直尾翼右面のデカールが折れ曲がって貼られていて、それに気づかずクリ

アーを吹きつけてしまい、水で戻すと言う「一発勝負」のチャレンジも不可能になってしまったからだ。

しかもこのデカールは、購入当時の私にとって超高額、かつフランス製で入手困難、だからこそ何度も点

検したはずなのにーっ・・・「あ゛ーーーー!!」と心の叫びを上げ、痛すぎる気持ちを記憶から消すべく

箱詰めにし、2002年頃「お蔵入」となったのであった。

だが20年も経過すると落ち着いた判断も容易に出来る。「白と黒で加筆して、何となく”N”と読めるよ

うにすれば良いではないか。」と、今では簡単に妥協できる。

2023年、作業再開

主なパーツは塗装、マーキングを終えているから、各翼及び支柱を取り付け、車輪を取り付ければ完成と

なる。複葉機であるから、勿論張り線も必要である。2023年1月の作業は、その準備からだ。

ウィンドソック本等の資料の写真から、実機の張り 線を確認する。

調べた結果、主翼関連は三ヶ所をマイクロヒートン

とし、0.5mmの穴を掘り、残りはいずれも支柱付

け根付近に0.3mmの貫通穴を空けることにした。

以上、支柱部品取り付け位置は、それぞれはっきり

視認できるのだが、昇降舵、方向舵を動かす索が胴体

のどの位置から出ているのか、キット胴体部品には目

印になるものは皆無であった。

線を確認する。

調べた結果、主翼関連は三ヶ所をマイクロヒートン

とし、0.5mmの穴を掘り、残りはいずれも支柱付

け根付近に0.3mmの貫通穴を空けることにした。

以上、支柱部品取り付け位置は、それぞれはっきり

視認できるのだが、昇降舵、方向舵を動かす索が胴体

のどの位置から出ているのか、キット胴体部品には目

印になるものは皆無であった。

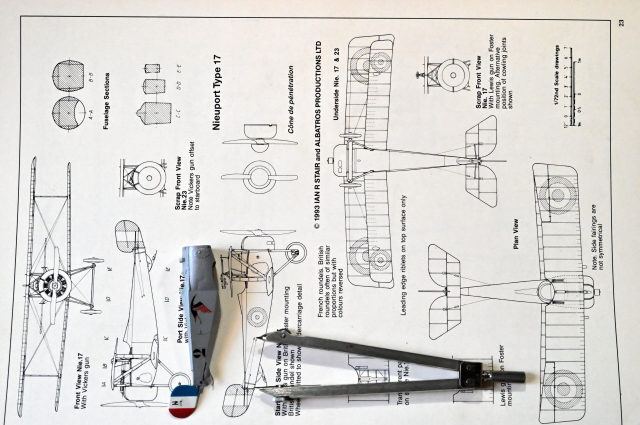

ウィンドソック本には、1/48及び1/72の図面が付属しており、索の引き出し位置を図面からコン

パスを使って移し取る。

ウィンドソック本には、1/48及び1/72の図面が付属しており、索の引き出し位置を図面からコン

パスを使って移し取る。

胴体の張り線穴はすべて0.3mmの貫通穴だ。張り線の準備が全て終われば、未塗装の小部品の塗装だ。

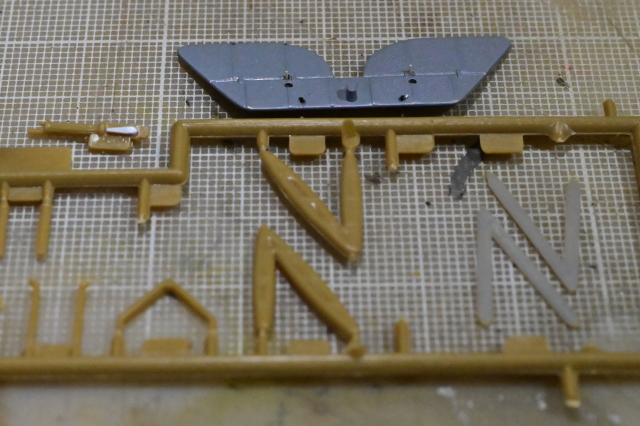

キットの翼支柱部品は寒気がするほどメタボで、当然自作した。これとプロペラは木目を描いてニス仕上げ

とする(塗装手順は2020年12月の製作記事に詳細有り)。キット部品のヴィッカース機関銃は、冷却筒

の伊達巻のような、簾状の凹凸も再現されている。まずまずの出来だがちょっと物足らないので手を加えた。

胴体の張り線穴はすべて0.3mmの貫通穴だ。張り線の準備が全て終われば、未塗装の小部品の塗装だ。

キットの翼支柱部品は寒気がするほどメタボで、当然自作した。これとプロペラは木目を描いてニス仕上げ

とする(塗装手順は2020年12月の製作記事に詳細有り)。キット部品のヴィッカース機関銃は、冷却筒

の伊達巻のような、簾状の凹凸も再現されている。まずまずの出来だがちょっと物足らないので手を加えた。

上翼下面中央に1箇所、下翼上面・外翼支柱付近、左右で計2箇所に、ヒートンを接着。

上翼下面中央に1箇所、下翼上面・外翼支柱付近、左右で計2箇所に、ヒートンを接着。

小物部品も塗装し終わり、いよいよ最終組み立てが近づいたが、その前に汚し塗装を行った。複葉機の場

合、完成後に「汚し」をやろうとしても、張り線が邪魔で困難な事この上ない。以前はハンブローのエナメ

ル塗料を使っていたが、最近は絵画用の油絵具を使っている。希釈はペトロールより、テレピンの方が流れ

が良いように感じる。

小物部品も塗装し終わり、いよいよ最終組み立てが近づいたが、その前に汚し塗装を行った。複葉機の場

合、完成後に「汚し」をやろうとしても、張り線が邪魔で困難な事この上ない。以前はハンブローのエナメ

ル塗料を使っていたが、最近は絵画用の油絵具を使っている。希釈はペトロールより、テレピンの方が流れ

が良いように感じる。

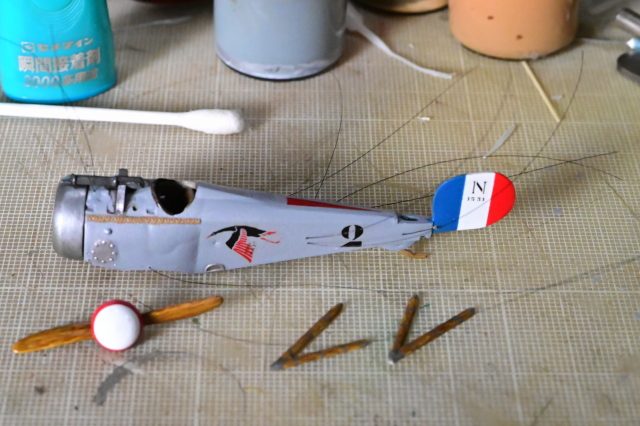

プロペラにスピナーを取り付け、翼支柱の両端と、中間に三ヶ所ある「割れ止め」と思われる「タガ」状

の金属部を鉄色に塗った。次にマッキーで黒く染めた、0.25号の釣り糸を接着する。接着と言うよりも

「植毛」の方がシックリくる感じの作業だった。

プロペラにスピナーを取り付け、翼支柱の両端と、中間に三ヶ所ある「割れ止め」と思われる「タガ」状

の金属部を鉄色に塗った。次にマッキーで黒く染めた、0.25号の釣り糸を接着する。接着と言うよりも

「植毛」の方がシックリくる感じの作業だった。

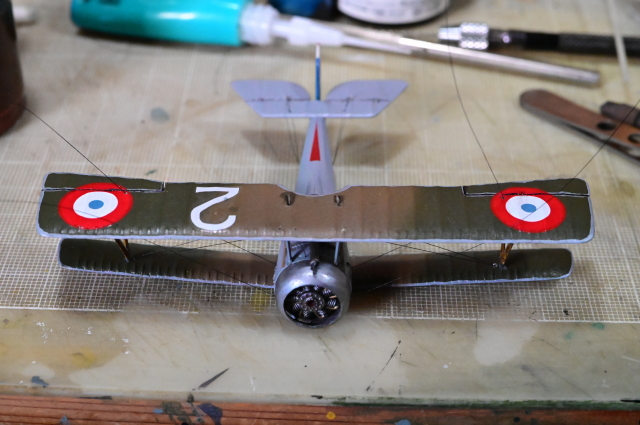

下翼と水平尾翼を胴体に接着。まず尾翼への張り線を済まし、胴体支柱は胴体側に接着し、外翼支柱は上

翼側に接着して、上翼の取り付け準備完了。

下翼と水平尾翼を胴体に接着。まず尾翼への張り線を済まし、胴体支柱は胴体側に接着し、外翼支柱は上

翼側に接着して、上翼の取り付け準備完了。

上翼の取り付けは、まず胴体側の支柱三点を接着、次に外翼支柱を片方ずつ接着。その後、主翼の張り線

を行う。その後よく見ると、翼部品が薄すぎてあるという、Esciのキットの欠点が出たようだ。特に下

翼はペナペナで、わずかに歪んでしまっていた。

張り線のはみ出しを切り取り、貫通穴を周囲と同色でレタッチ、車輪を取り付け完成。

垂直尾翼右面の「N」は何とか読める程度。製造番号は修正しなかった。

上翼の取り付けは、まず胴体側の支柱三点を接着、次に外翼支柱を片方ずつ接着。その後、主翼の張り線

を行う。その後よく見ると、翼部品が薄すぎてあるという、Esciのキットの欠点が出たようだ。特に下

翼はペナペナで、わずかに歪んでしまっていた。

張り線のはみ出しを切り取り、貫通穴を周囲と同色でレタッチ、車輪を取り付け完成。

垂直尾翼右面の「N」は何とか読める程度。製造番号は修正しなかった。

完成機のページへ

親ページに戻る

完成機のページへ

親ページに戻る

G.Guynemer 完成機のページへ

キットはEsci製で、追加のスピナーや座席周り は他キットから流用、外翼支柱は自作で作り直してあ る。それ以外はキットのままである。 作業は主要パーツを組み立て、塗装とマーキングを 終え、クリアーコートした所で止まっている。まだ、 汚し塗装はしていないが、ここまでの作業は順調そう に見えるし、この先困難な作業が待ち受けているよう にも見えない・・・何故、こんなところで挫折したの か思い出せない。 垂直尾翼を見て思い出した。デカール貼りに失敗している。

挫折の理由 何度も点検したはずなのに、垂直尾翼右面のデカールが折れ曲がって貼られていて、それに気づかずクリ アーを吹きつけてしまい、水で戻すと言う「一発勝負」のチャレンジも不可能になってしまったからだ。 しかもこのデカールは、購入当時の私にとって超高額、かつフランス製で入手困難、だからこそ何度も点 検したはずなのにーっ・・・「あ゛ーーーー!!」と心の叫びを上げ、痛すぎる気持ちを記憶から消すべく 箱詰めにし、2002年頃「お蔵入」となったのであった。 だが20年も経過すると落ち着いた判断も容易に出来る。「白と黒で加筆して、何となく”N”と読めるよ うにすれば良いではないか。」と、今では簡単に妥協できる。 2023年、作業再開 主なパーツは塗装、マーキングを終えているから、各翼及び支柱を取り付け、車輪を取り付ければ完成と なる。複葉機であるから、勿論張り線も必要である。2023年1月の作業は、その準備からだ。 ウィンドソック本等の資料の写真から、実機の張り

線を確認する。 調べた結果、主翼関連は三ヶ所をマイクロヒートン とし、0.5mmの穴を掘り、残りはいずれも支柱付 け根付近に0.3mmの貫通穴を空けることにした。 以上、支柱部品取り付け位置は、それぞれはっきり 視認できるのだが、昇降舵、方向舵を動かす索が胴体 のどの位置から出ているのか、キット胴体部品には目 印になるものは皆無であった。

ウィンドソック本には、1/48及び1/72の図面が付属しており、索の引き出し位置を図面からコン パスを使って移し取る。

胴体の張り線穴はすべて0.3mmの貫通穴だ。張り線の準備が全て終われば、未塗装の小部品の塗装だ。 キットの翼支柱部品は寒気がするほどメタボで、当然自作した。これとプロペラは木目を描いてニス仕上げ とする(塗装手順は2020年12月の製作記事に詳細有り)。キット部品のヴィッカース機関銃は、冷却筒 の伊達巻のような、簾状の凹凸も再現されている。まずまずの出来だがちょっと物足らないので手を加えた。

上翼下面中央に1箇所、下翼上面・外翼支柱付近、左右で計2箇所に、ヒートンを接着。

小物部品も塗装し終わり、いよいよ最終組み立てが近づいたが、その前に汚し塗装を行った。複葉機の場 合、完成後に「汚し」をやろうとしても、張り線が邪魔で困難な事この上ない。以前はハンブローのエナメ ル塗料を使っていたが、最近は絵画用の油絵具を使っている。希釈はペトロールより、テレピンの方が流れ が良いように感じる。

プロペラにスピナーを取り付け、翼支柱の両端と、中間に三ヶ所ある「割れ止め」と思われる「タガ」状 の金属部を鉄色に塗った。次にマッキーで黒く染めた、0.25号の釣り糸を接着する。接着と言うよりも 「植毛」の方がシックリくる感じの作業だった。

下翼と水平尾翼を胴体に接着。まず尾翼への張り線を済まし、胴体支柱は胴体側に接着し、外翼支柱は上 翼側に接着して、上翼の取り付け準備完了。

上翼の取り付けは、まず胴体側の支柱三点を接着、次に外翼支柱を片方ずつ接着。その後、主翼の張り線 を行う。その後よく見ると、翼部品が薄すぎてあるという、Esciのキットの欠点が出たようだ。特に下 翼はペナペナで、わずかに歪んでしまっていた。 張り線のはみ出しを切り取り、貫通穴を周囲と同色でレタッチ、車輪を取り付け完成。 垂直尾翼右面の「N」は何とか読める程度。製造番号は修正しなかった。

完成機のページへ 親ページに戻る