1/72 で作る

2023年1月 Albatros D.III(OEFFAG)

Flik 6F 1918 Julius Arigi 完成機のページへ

Flik 6F 1918 Julius Arigi 完成機のページへ

20年ぶりの第一次大戦機(リハビリその3)

箱入りのキットを一から作成

年末年始にかけて、20年ぶりの第一次大戦機を2機組み立てたのだが、いずれも途中で完成を断念した

半完成品だった。年も空けて半月が過ぎ、今度は箱入りのキットを一から作成することにした。

今回も、第一弾とまったく同じ、オーストリア版アルバトロスを選んだ。

理由は、張り線が複雑なイギリス機の敷居が高かったこと、ペガサスとローデンの比較に興味を感じたこと

などだ。

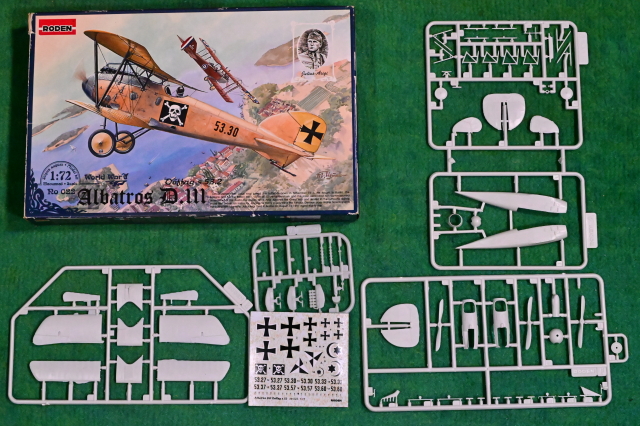

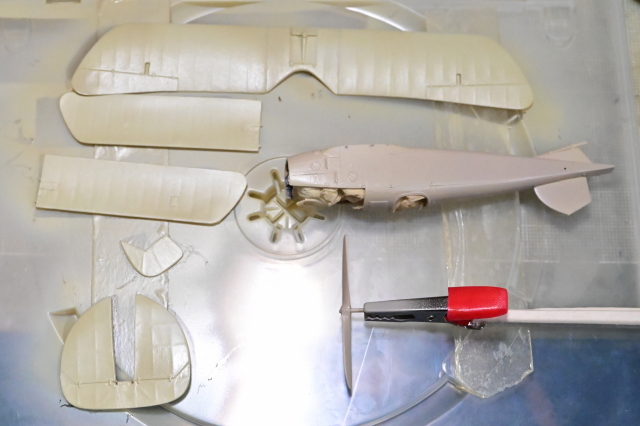

ローデン製キットの箱とパーツ。  パーツを見た第一印象は、支柱類の「細さ」。実機

写真通りの「細さ」ではあるが、インジェクションモ

デルであるから当然材質は「プラ」で、金属パーツの

強度とは比較にならず不安を感じた。次に下翼の取り

付け方法は、実機と同様なため、接着面積が極小であ

り、これまた強度に不安を感じる。

結論を言うと、素晴らしくシャープなキットだが、

華奢でデリケートなキットでもあり、組み立てには慎

重さと失敗回避のための工夫が必要と思われた。

パーツを見た第一印象は、支柱類の「細さ」。実機

写真通りの「細さ」ではあるが、インジェクションモ

デルであるから当然材質は「プラ」で、金属パーツの

強度とは比較にならず不安を感じた。次に下翼の取り

付け方法は、実機と同様なため、接着面積が極小であ

り、これまた強度に不安を感じる。

結論を言うと、素晴らしくシャープなキットだが、

華奢でデリケートなキットでもあり、組み立てには慎

重さと失敗回避のための工夫が必要と思われた。

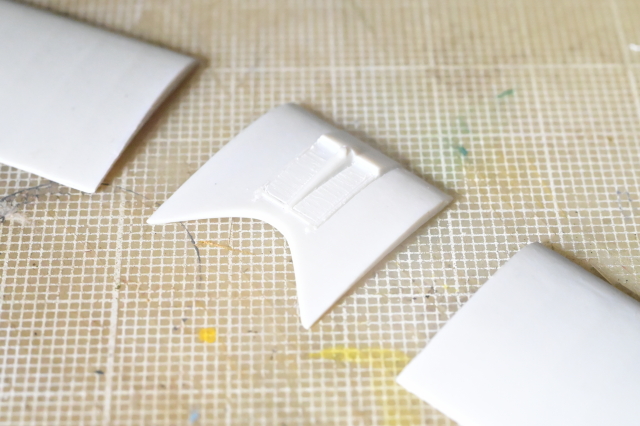

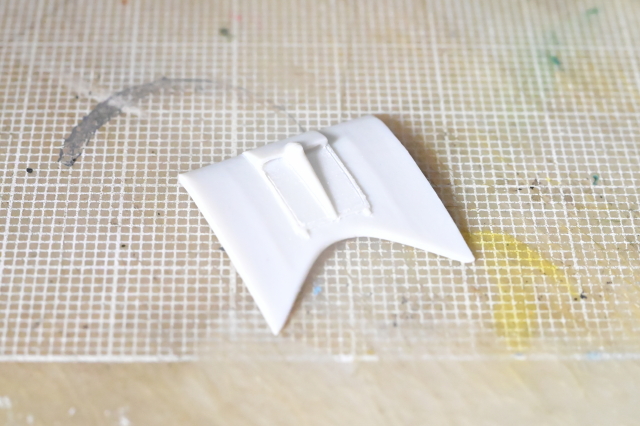

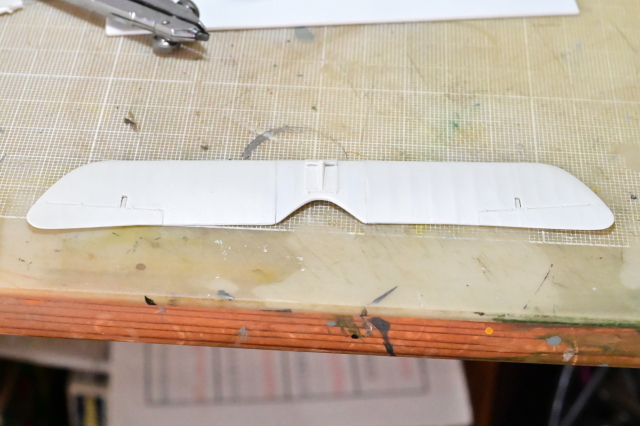

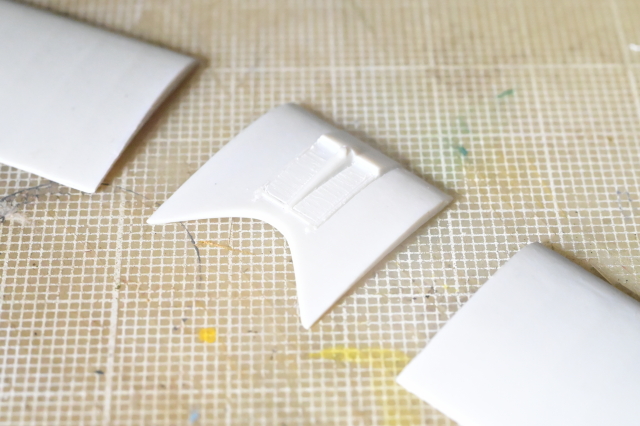

上翼も三分割、これまた強度が心配だ。だが、ラジエターの形態、取り付け位置から、いくつかのバリエ

ーションがある以上、これはやむを得ない事でもある。接着前に、ラジエター関連の筋彫りをして見栄えを

高める細工をした。

上翼も三分割、これまた強度が心配だ。だが、ラジエターの形態、取り付け位置から、いくつかのバリエ

ーションがある以上、これはやむを得ない事でもある。接着前に、ラジエター関連の筋彫りをして見栄えを

高める細工をした。

筋彫り・・・と言えば、毛書き針のような道具を使うのが一般的だと思うが、私はこれに加え、左上の写

真の2種類の道具を使うことが多い。上はアクリル板用のPカッターを超小型にしたもので、引いて使用す

る。深く彫ったり、切断するとき便利。下は両刃の通常のカッターと同形状で、押して使うと直線的に掘る

とき便利。筋彫りが終わったら3つのパーツを接着、上翼を一体化する。

筋彫り・・・と言えば、毛書き針のような道具を使うのが一般的だと思うが、私はこれに加え、左上の写

真の2種類の道具を使うことが多い。上はアクリル板用のPカッターを超小型にしたもので、引いて使用す

る。深く彫ったり、切断するとき便利。下は両刃の通常のカッターと同形状で、押して使うと直線的に掘る

とき便利。筋彫りが終わったら3つのパーツを接着、上翼を一体化する。

ウィンドソックなどの図面も確認した上で、説明書通り、左上写真、赤◯を削り落とす。

ウィンドソックなどの図面も確認した上で、説明書通り、左上写真、赤◯を削り落とす。

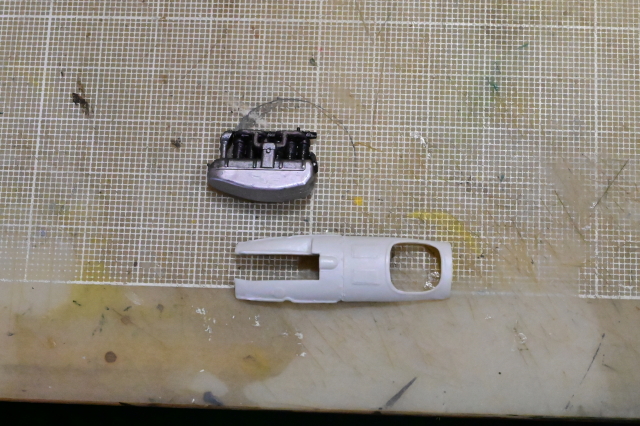

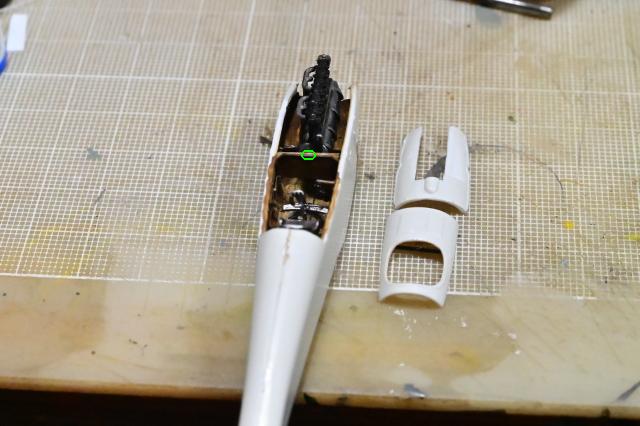

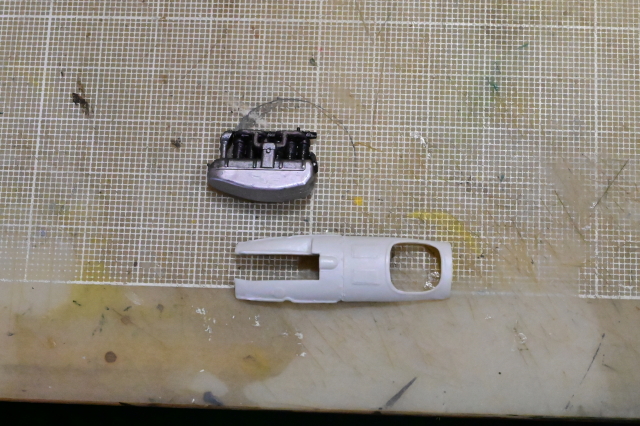

困ったことに、操縦席からエンジンまでの上部を覆うパーツを接着したあと、エンジンを前方から挿入出

来ないこと、エンジンを取り付けないと機種先端がすぼまってしまうことが判明。このパーツを前後二分割

して、エンジンを上方から早着後、エンジンカバーを早着する手順とした。機種先端の幅が保たれるように

エンジン直後の位置にプラ棒材(緑)を追加した。分割したパーツの前半は金属で、後半は木部なので、塗装

も容易になり一石二鳥となった。

困ったことに、操縦席からエンジンまでの上部を覆うパーツを接着したあと、エンジンを前方から挿入出

来ないこと、エンジンを取り付けないと機種先端がすぼまってしまうことが判明。このパーツを前後二分割

して、エンジンを上方から早着後、エンジンカバーを早着する手順とした。機種先端の幅が保たれるように

エンジン直後の位置にプラ棒材(緑)を追加した。分割したパーツの前半は金属で、後半は木部なので、塗装

も容易になり一石二鳥となった。

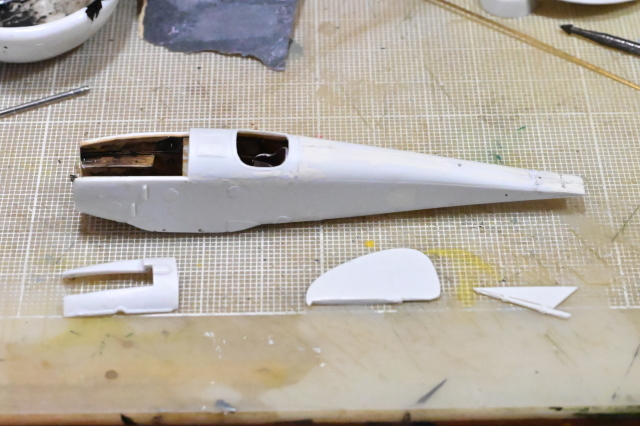

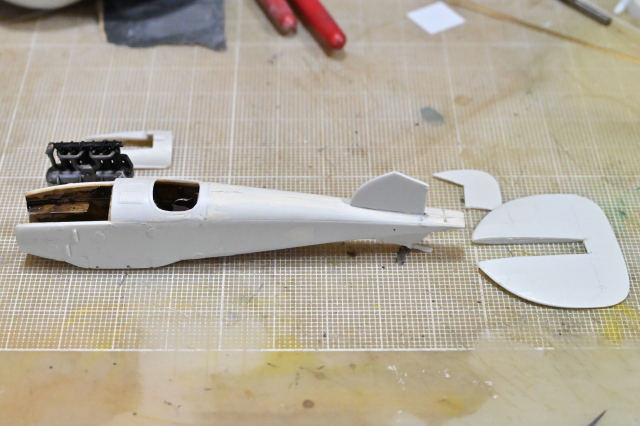

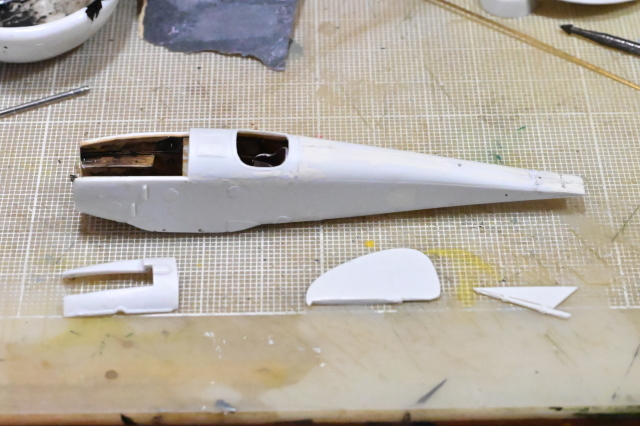

操縦席上部を接着して溶きパテを塗り、#600番ペーパーで段差をなじませた。垂直尾翼のパーツも、

方向舵を切り離し、塗装の便宜を図った。垂直尾翼同様、尾橇パーツも木部であり両者共、胴体に接着。

前回のニューポール17で、プラ材を使い強度不足

操縦席上部を接着して溶きパテを塗り、#600番ペーパーで段差をなじませた。垂直尾翼のパーツも、

方向舵を切り離し、塗装の便宜を図った。垂直尾翼同様、尾橇パーツも木部であり両者共、胴体に接着。

前回のニューポール17で、プラ材を使い強度不足 で失敗したため、昇降舵駆動用の索をつなぐヒンジは

真鍮で置き換えた。本来スピナ側に装着する円盤を機

首側に接着、確実にプロペラシャフトが中心に来るよ

うにした。このため使えてしまうので、エンジン前部

を切り詰めた。

塗装の手順

で失敗したため、昇降舵駆動用の索をつなぐヒンジは

真鍮で置き換えた。本来スピナ側に装着する円盤を機

首側に接着、確実にプロペラシャフトが中心に来るよ

うにした。このため使えてしまうので、エンジン前部

を切り詰めた。

塗装の手順 エアブラシで、羽布及び木部の下地色を塗装。いず

れも類似のベージュ系だが、前者はやや黄色が、後者

はやや赤みが強い色調とした。(右)

羽布の方は簡単で、エナメル系の塗料を使い、類似

のベージュ系の色を、平筆に少量含ませ、かすれるよ

うに前後左右に重ね塗りをするだけで、エナメル系な

ので、乾燥に時間は掛かるが、作業は短時間で済む。

手間と時間が掛かるのは木部の方で、木目を再現す

る必要がある。

エアブラシで、羽布及び木部の下地色を塗装。いず

れも類似のベージュ系だが、前者はやや黄色が、後者

はやや赤みが強い色調とした。(右)

羽布の方は簡単で、エナメル系の塗料を使い、類似

のベージュ系の色を、平筆に少量含ませ、かすれるよ

うに前後左右に重ね塗りをするだけで、エナメル系な

ので、乾燥に時間は掛かるが、作業は短時間で済む。

手間と時間が掛かるのは木部の方で、木目を再現す

る必要がある。

木目塗装一色目 ミスターカラーを塗料皿に取り、リターダーを数滴滴らした塗料を使った。作業内容は

繊維方向に細い線を、ただひたすらに描くだけ。単純だが神経は疲れるから、休み休み行うのがコツ。

木目塗装一色目 ミスターカラーを塗料皿に取り、リターダーを数滴滴らした塗料を使った。作業内容は

繊維方向に細い線を、ただひたすらに描くだけ。単純だが神経は疲れるから、休み休み行うのがコツ。

木目塗装二色目 作業内容はまったく同一なのだが、色が一段暗くなっただけなのに、重ねることにより

早くも木材の質感が感じられるようになってくる。

木目塗装二色目 作業内容はまったく同一なのだが、色が一段暗くなっただけなのに、重ねることにより

早くも木材の質感が感じられるようになってくる。

木目塗装三色目 さらに一段暗い色を同様に重ね塗りするのだが、外板の継目位置にマスキングテープを

貼って、「木目」を積極的に描き込む。プロペラでは積層材の表現を行う。

木目塗装三色目 さらに一段暗い色を同様に重ね塗りするのだが、外板の継目位置にマスキングテープを

貼って、「木目」を積極的に描き込む。プロペラでは積層材の表現を行う。

下地の上に、より暗い色調三色を使い「木目」の描き込みが完了(左上)。最後に透明な褐色の塗料を吹き

付け、ワニス仕上げの質感を出した。(右上)

マーキング・汚し

下地の上に、より暗い色調三色を使い「木目」の描き込みが完了(左上)。最後に透明な褐色の塗料を吹き

付け、ワニス仕上げの質感を出した。(右上)

マーキング・汚し

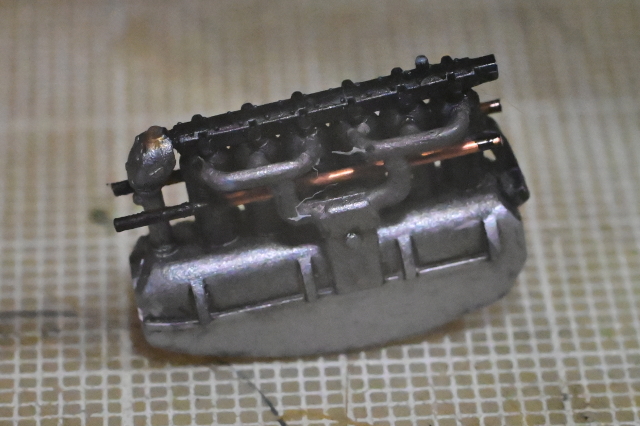

胴体に取り付ける前に、機関銃の弾道を覆うチューブを接着。外径0.6mm、口径0.2mmの銅パイ

プを使った。

胴体に取り付ける前に、機関銃の弾道を覆うチューブを接着。外径0.6mm、口径0.2mmの銅パイ

プを使った。

すべてキット付属のデカールを使った。デカールは極薄で上質だが、貼るのは簡単とは言えない。(左上)

乾燥後クリアーを吹きつけて、金属部を筆塗りし、エンジンを取り付けた。(右上)

すべてキット付属のデカールを使った。デカールは極薄で上質だが、貼るのは簡単とは言えない。(左上)

乾燥後クリアーを吹きつけて、金属部を筆塗りし、エンジンを取り付けた。(右上)

水平尾翼を取り付け昇降舵操作の索を取り付ける「穴」の貫通を確かめておく。(左上)

次に油絵の具で墨入れと汚しを行った。(右上)

最終組み立て

水平尾翼を取り付け昇降舵操作の索を取り付ける「穴」の貫通を確かめておく。(左上)

次に油絵の具で墨入れと汚しを行った。(右上)

最終組み立て

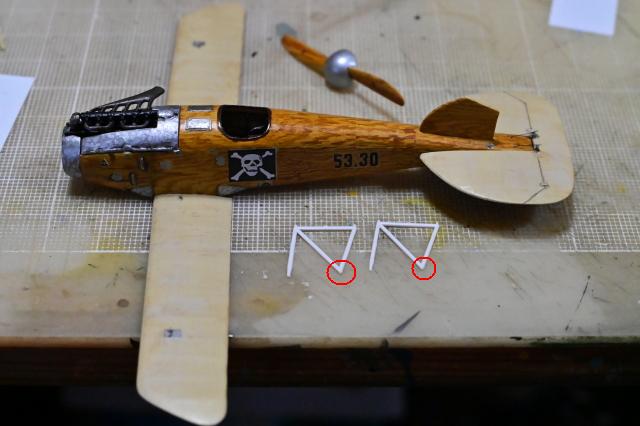

上下主翼合計8箇所に、マイクロヒートンを取り付ける。(左上) 次に僅かな上反角で、左右の下翼を接

着。仮組みで、上翼の向かえ角がやや不足に見えたので、胴体支柱を0.3mm強(赤◯)短縮した。(右上)

上下主翼合計8箇所に、マイクロヒートンを取り付ける。(左上) 次に僅かな上反角で、左右の下翼を接

着。仮組みで、上翼の向かえ角がやや不足に見えたので、胴体支柱を0.3mm強(赤◯)短縮した。(右上)

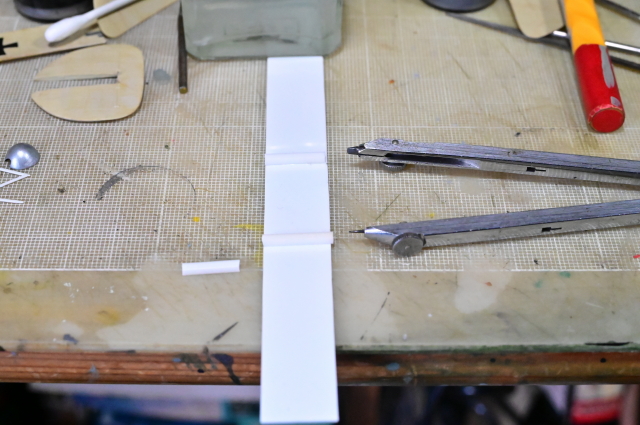

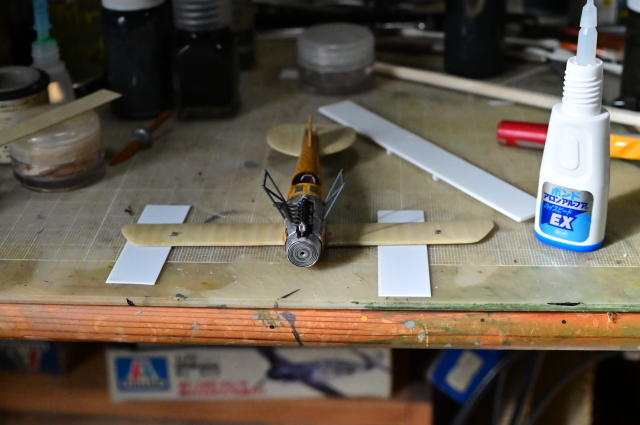

今回は先に、胴体側の支柱を接着して上翼を取り付ける手順を選んだ。まず上翼の取り付け穴の幅をコン

パスに取り、1mm厚のプラ板に、2mmx2mmプラ角棒を同じ間隔で接着、これを治具とする。

今回は先に、胴体側の支柱を接着して上翼を取り付ける手順を選んだ。まず上翼の取り付け穴の幅をコン

パスに取り、1mm厚のプラ板に、2mmx2mmプラ角棒を同じ間隔で接着、これを治具とする。

支柱バーツ先端、胴体側取り付け位置双方に、タミヤの流し込み接着剤を塗って接着。上で作った治具を

載せて、プラ板が水平になるよう調節し、乾燥を待つ(左上)。乾燥後、接合部に瞬間接着剤を流し込んで、

さらに強度を上げた(右上)。

支柱バーツ先端、胴体側取り付け位置双方に、タミヤの流し込み接着剤を塗って接着。上で作った治具を

載せて、プラ板が水平になるよう調節し、乾燥を待つ(左上)。乾燥後、接合部に瞬間接着剤を流し込んで、

さらに強度を上げた(右上)。

上翼と方向舵を接着。外翼のV字型支柱を上翼取り付け部に合わせると、支柱下端が下翼側接着点の前方

へ2mm程ズレていた。後方支柱後方(V字の短い方)を少し切り詰め位置を合わせた。

上翼と方向舵を接着。外翼のV字型支柱を上翼取り付け部に合わせると、支柱下端が下翼側接着点の前方

へ2mm程ズレていた。後方支柱後方(V字の短い方)を少し切り詰め位置を合わせた。

まずV字支柱を上翼に接着。乾燥後、下翼に押し付け接着。上翼支柱取り付け部付近から、張り線開始。

まずV字支柱を上翼に接着。乾燥後、下翼に押し付け接着。上翼支柱取り付け部付近から、張り線開始。

張り線が完了したら車輪を取り付けて完成。

張り線が完了したら車輪を取り付けて完成。

完成機のページへ

親ページに戻る

完成機のページへ

親ページに戻る

Flik 6F 1918 Julius Arigi 完成機のページへ

パーツを見た第一印象は、支柱類の「細さ」。実機 写真通りの「細さ」ではあるが、インジェクションモ デルであるから当然材質は「プラ」で、金属パーツの 強度とは比較にならず不安を感じた。次に下翼の取り 付け方法は、実機と同様なため、接着面積が極小であ り、これまた強度に不安を感じる。 結論を言うと、素晴らしくシャープなキットだが、 華奢でデリケートなキットでもあり、組み立てには慎 重さと失敗回避のための工夫が必要と思われた。

上翼も三分割、これまた強度が心配だ。だが、ラジエターの形態、取り付け位置から、いくつかのバリエ ーションがある以上、これはやむを得ない事でもある。接着前に、ラジエター関連の筋彫りをして見栄えを 高める細工をした。

筋彫り・・・と言えば、毛書き針のような道具を使うのが一般的だと思うが、私はこれに加え、左上の写 真の2種類の道具を使うことが多い。上はアクリル板用のPカッターを超小型にしたもので、引いて使用す る。深く彫ったり、切断するとき便利。下は両刃の通常のカッターと同形状で、押して使うと直線的に掘る とき便利。筋彫りが終わったら3つのパーツを接着、上翼を一体化する。

ウィンドソックなどの図面も確認した上で、説明書通り、左上写真、赤◯を削り落とす。

困ったことに、操縦席からエンジンまでの上部を覆うパーツを接着したあと、エンジンを前方から挿入出 来ないこと、エンジンを取り付けないと機種先端がすぼまってしまうことが判明。このパーツを前後二分割 して、エンジンを上方から早着後、エンジンカバーを早着する手順とした。機種先端の幅が保たれるように エンジン直後の位置にプラ棒材(緑)を追加した。分割したパーツの前半は金属で、後半は木部なので、塗装 も容易になり一石二鳥となった。

操縦席上部を接着して溶きパテを塗り、#600番ペーパーで段差をなじませた。垂直尾翼のパーツも、 方向舵を切り離し、塗装の便宜を図った。垂直尾翼同様、尾橇パーツも木部であり両者共、胴体に接着。 前回のニューポール17で、プラ材を使い強度不足

で失敗したため、昇降舵駆動用の索をつなぐヒンジは 真鍮で置き換えた。本来スピナ側に装着する円盤を機 首側に接着、確実にプロペラシャフトが中心に来るよ うにした。このため使えてしまうので、エンジン前部 を切り詰めた。 塗装の手順

エアブラシで、羽布及び木部の下地色を塗装。いず れも類似のベージュ系だが、前者はやや黄色が、後者 はやや赤みが強い色調とした。(右) 羽布の方は簡単で、エナメル系の塗料を使い、類似 のベージュ系の色を、平筆に少量含ませ、かすれるよ うに前後左右に重ね塗りをするだけで、エナメル系な ので、乾燥に時間は掛かるが、作業は短時間で済む。 手間と時間が掛かるのは木部の方で、木目を再現す る必要がある。

木目塗装一色目 ミスターカラーを塗料皿に取り、リターダーを数滴滴らした塗料を使った。作業内容は 繊維方向に細い線を、ただひたすらに描くだけ。単純だが神経は疲れるから、休み休み行うのがコツ。

木目塗装二色目 作業内容はまったく同一なのだが、色が一段暗くなっただけなのに、重ねることにより 早くも木材の質感が感じられるようになってくる。

木目塗装三色目 さらに一段暗い色を同様に重ね塗りするのだが、外板の継目位置にマスキングテープを 貼って、「木目」を積極的に描き込む。プロペラでは積層材の表現を行う。

下地の上に、より暗い色調三色を使い「木目」の描き込みが完了(左上)。最後に透明な褐色の塗料を吹き 付け、ワニス仕上げの質感を出した。(右上) マーキング・汚し

胴体に取り付ける前に、機関銃の弾道を覆うチューブを接着。外径0.6mm、口径0.2mmの銅パイ プを使った。

すべてキット付属のデカールを使った。デカールは極薄で上質だが、貼るのは簡単とは言えない。(左上) 乾燥後クリアーを吹きつけて、金属部を筆塗りし、エンジンを取り付けた。(右上)

水平尾翼を取り付け昇降舵操作の索を取り付ける「穴」の貫通を確かめておく。(左上) 次に油絵の具で墨入れと汚しを行った。(右上) 最終組み立て

上下主翼合計8箇所に、マイクロヒートンを取り付ける。(左上) 次に僅かな上反角で、左右の下翼を接 着。仮組みで、上翼の向かえ角がやや不足に見えたので、胴体支柱を0.3mm強(赤◯)短縮した。(右上)

今回は先に、胴体側の支柱を接着して上翼を取り付ける手順を選んだ。まず上翼の取り付け穴の幅をコン パスに取り、1mm厚のプラ板に、2mmx2mmプラ角棒を同じ間隔で接着、これを治具とする。

支柱バーツ先端、胴体側取り付け位置双方に、タミヤの流し込み接着剤を塗って接着。上で作った治具を 載せて、プラ板が水平になるよう調節し、乾燥を待つ(左上)。乾燥後、接合部に瞬間接着剤を流し込んで、 さらに強度を上げた(右上)。

上翼と方向舵を接着。外翼のV字型支柱を上翼取り付け部に合わせると、支柱下端が下翼側接着点の前方 へ2mm程ズレていた。後方支柱後方(V字の短い方)を少し切り詰め位置を合わせた。

まずV字支柱を上翼に接着。乾燥後、下翼に押し付け接着。上翼支柱取り付け部付近から、張り線開始。

張り線が完了したら車輪を取り付けて完成。

完成機のページへ 親ページに戻る