1/72 で作る

2023年2月 Sopwith Triplane

Flik 6F 1918 Julius Arigi 完成機のページへ

Flik 6F 1918 Julius Arigi 完成機のページへ

20年ぶりの第一次大戦機

箱入りのキットを0.9から作成

1月は久しぶりに箱入りのキットを一から作成してみた。大体「勘」は戻ったように思う。そこで今回は

少しハードルを上げることにした。難度を上げる第一はイギリス機であること。主翼に胴体他の重量をブラ

下げる張り線が「ダブル」になっている等、「糸」関連がとても面倒になる。第二は、二点のパーツが欠品

であることだ。一つは星型九気筒エンジンのシリンダーが一本欠けていること。格安でジャンク品を購入し

たため、これはしかたがない。もう一つは垂直尾翼のパーツが見当たらない。

よって私にとって、前回は一からの作成だったが、今回は0.9からの作成となり、前回よりハードルが

上がると言う訳だ。だがゼロから作る、フルスクラッチに比べれば天国と言える。

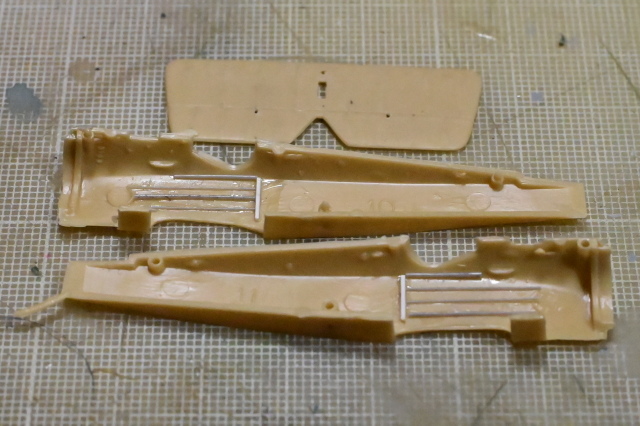

独レベル製キットの箱とパーツ。  パーツを見た第一印象は、60年近く前、最初に作

った頃見当たらなかった「バリ」が増加、金型が相当

傷んでいるようだ。右側排気管前の点検パネルは判別

不能になっていたり、いろいろな所で細部がつぶれて

いる。

箱絵・デカール共に、ヴッカース機関銃装備のプロ

トタイプと思われ、羽布部、木部、金属部全てナチュ

ラルフィニッシュで、そのことはウィンドソック本の

写真でも確認できた。

パーツを見た第一印象は、60年近く前、最初に作

った頃見当たらなかった「バリ」が増加、金型が相当

傷んでいるようだ。右側排気管前の点検パネルは判別

不能になっていたり、いろいろな所で細部がつぶれて

いる。

箱絵・デカール共に、ヴッカース機関銃装備のプロ

トタイプと思われ、羽布部、木部、金属部全てナチュ

ラルフィニッシュで、そのことはウィンドソック本の

写真でも確認できた。

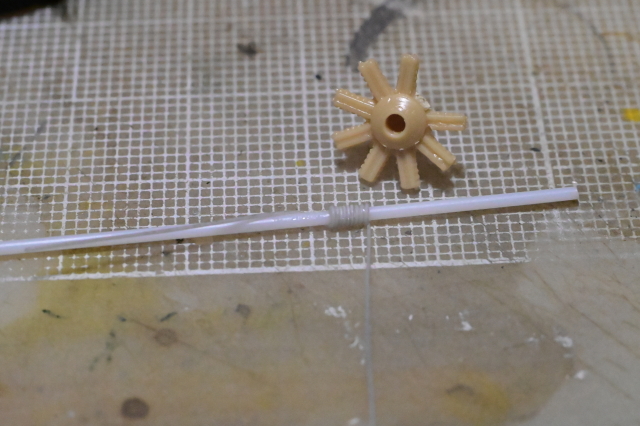

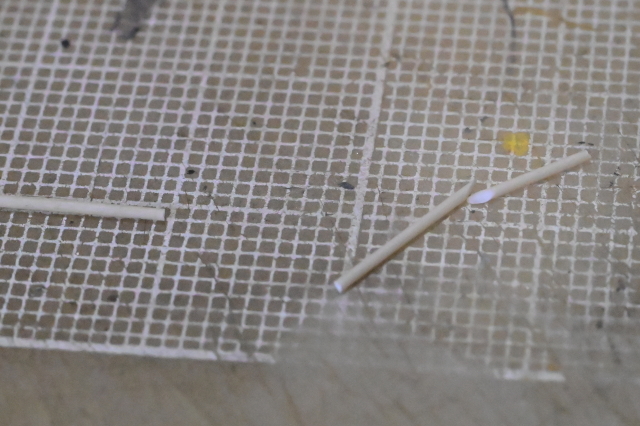

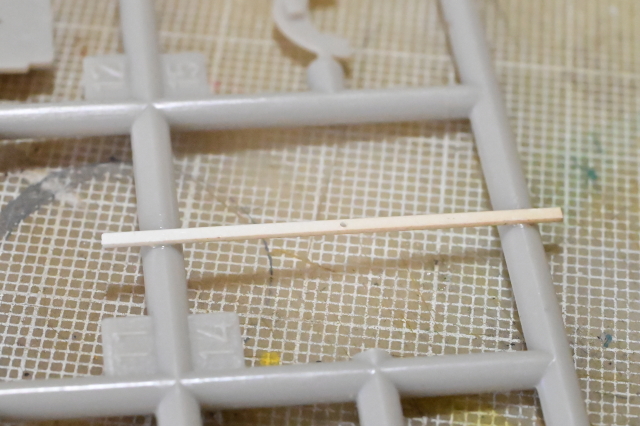

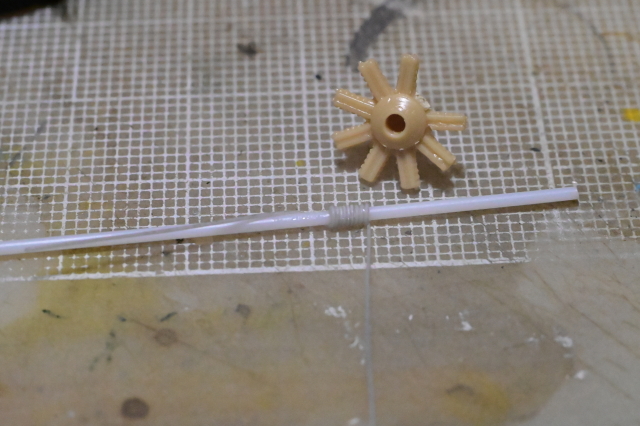

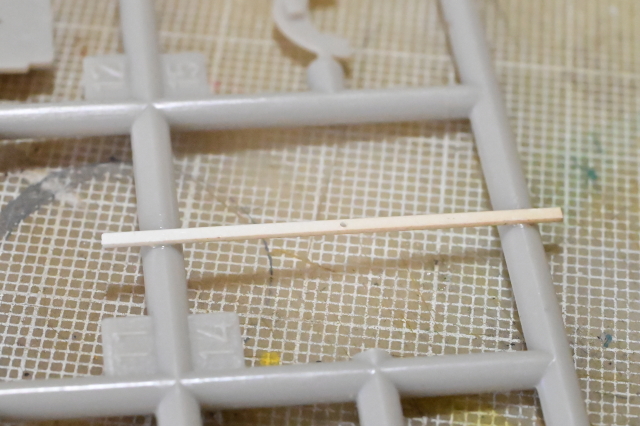

直径1mmのプラ丸棒に、流し込み接着剤を注しながら、伸ばしランナーを巻きつけていく。欠けたシリ

ンダー基部をヤスリで整え、平滑にしておく。

直径1mmのプラ丸棒に、流し込み接着剤を注しながら、伸ばしランナーを巻きつけていく。欠けたシリ

ンダー基部をヤスリで整え、平滑にしておく。

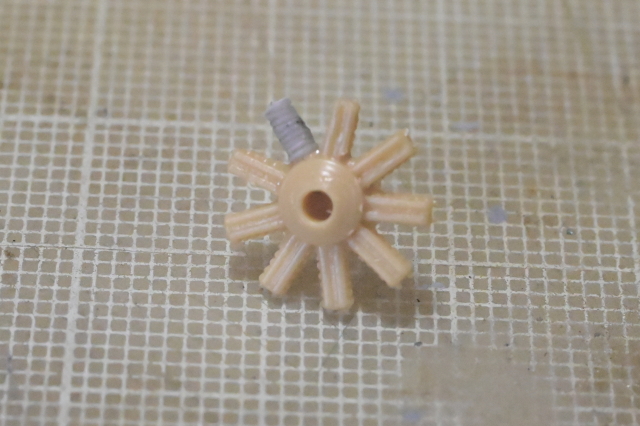

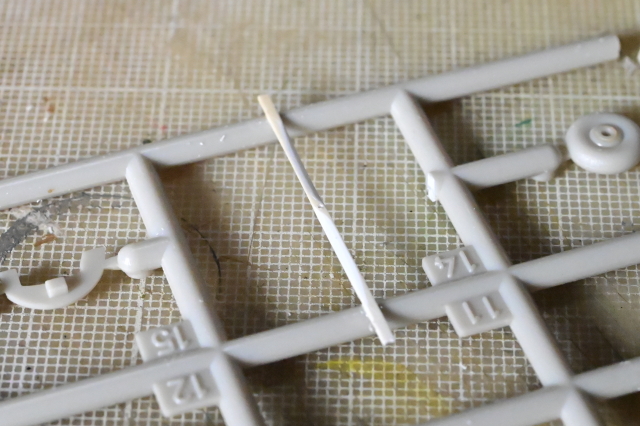

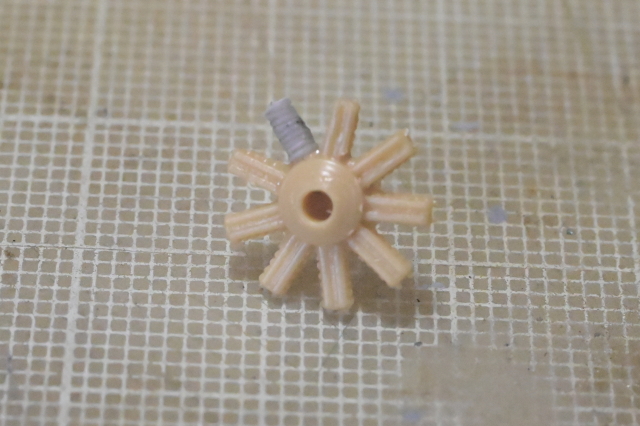

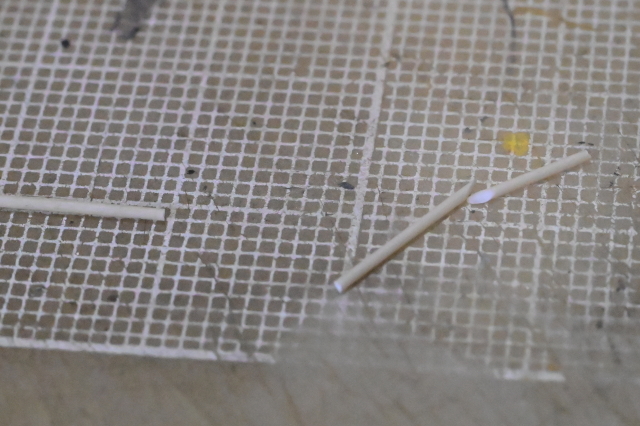

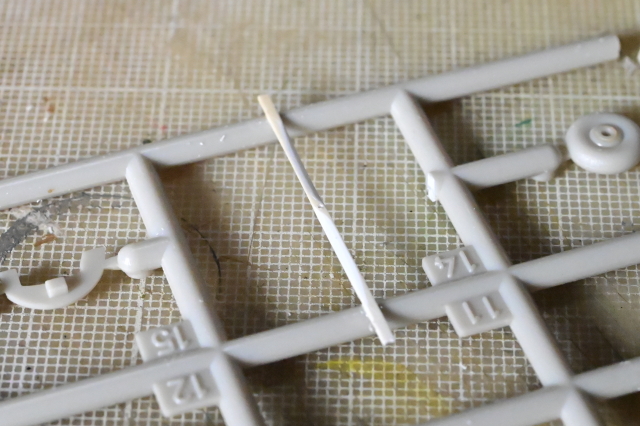

ランナーを巻きつけたプラ丸棒を、適当な長さにカットし接着する。伸ばしランナーを2本放射状に接着

して、シリンダー便ロッドを再現する。

ランナーを巻きつけたプラ丸棒を、適当な長さにカットし接着する。伸ばしランナーを2本放射状に接着

して、シリンダー便ロッドを再現する。

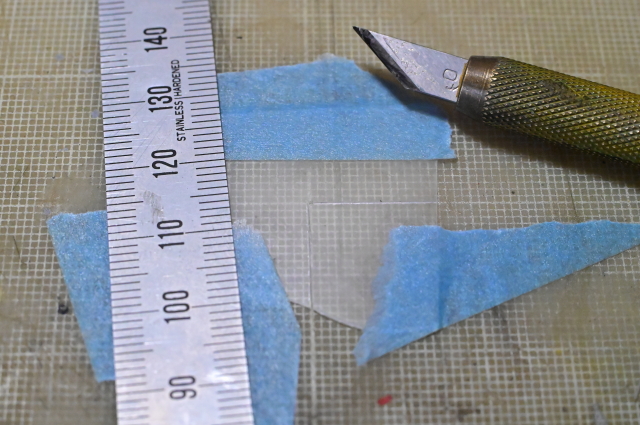

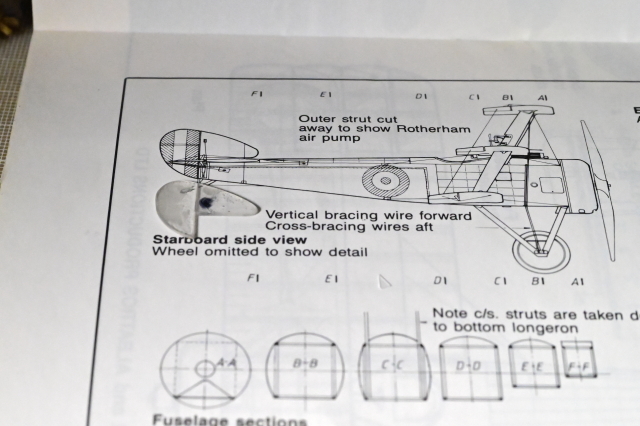

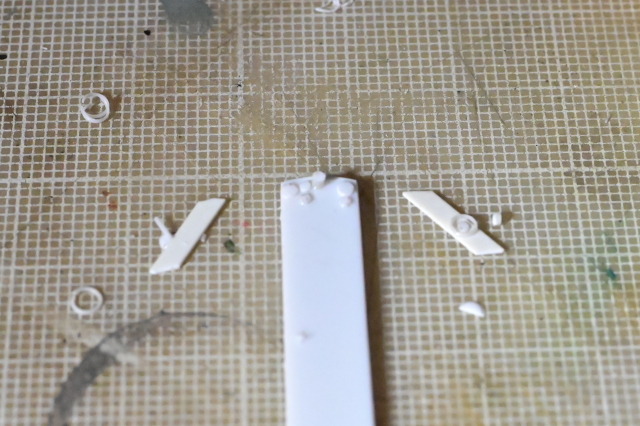

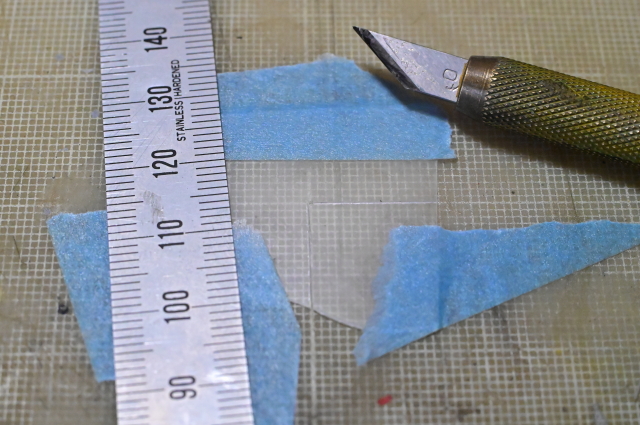

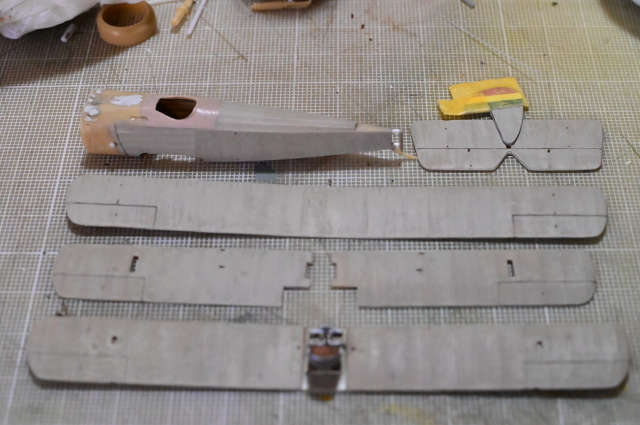

適当な大きさにカットした、0.2mm厚の透明プラ板の1/4を直角に切り取る。ウィンドソックの図

面にプラ板を重ね、垂直尾翼の形を鉛筆でトレースする。

適当な大きさにカットした、0.2mm厚の透明プラ板の1/4を直角に切り取る。ウィンドソックの図

面にプラ板を重ね、垂直尾翼の形を鉛筆でトレースする。

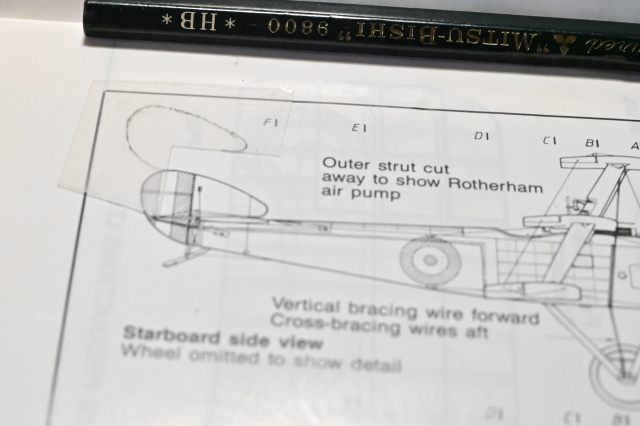

同じ0.2mm厚の透明プラ板を、方向舵と固定部分に分けて、左右両面とも重ねて接着する。鉛筆の線

にそって不要部分を切り取り、図面に重ねて確認。

以上のようにして、欠落していた2つの部品が用意

同じ0.2mm厚の透明プラ板を、方向舵と固定部分に分けて、左右両面とも重ねて接着する。鉛筆の線

にそって不要部分を切り取り、図面に重ねて確認。

以上のようにして、欠落していた2つの部品が用意 できたので、ようやく「一からの作成」のスタートラ

インに立つ事が出来た。

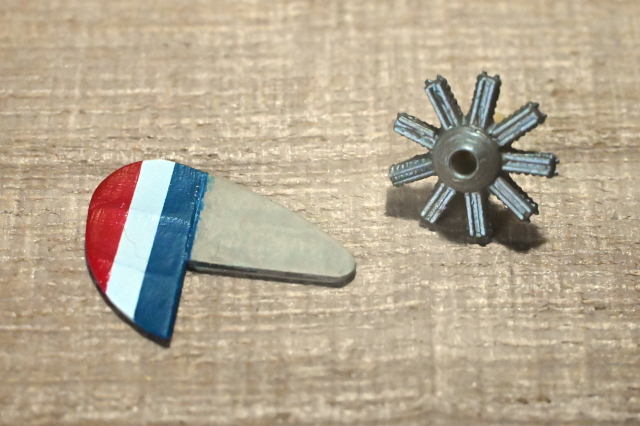

時系列的に前後してしまうが、右写真が塗装後の

エンジンと垂直尾翼。「ちょっと見」では分からな

いと思う。

できたので、ようやく「一からの作成」のスタートラ

インに立つ事が出来た。

時系列的に前後してしまうが、右写真が塗装後の

エンジンと垂直尾翼。「ちょっと見」では分からな

いと思う。

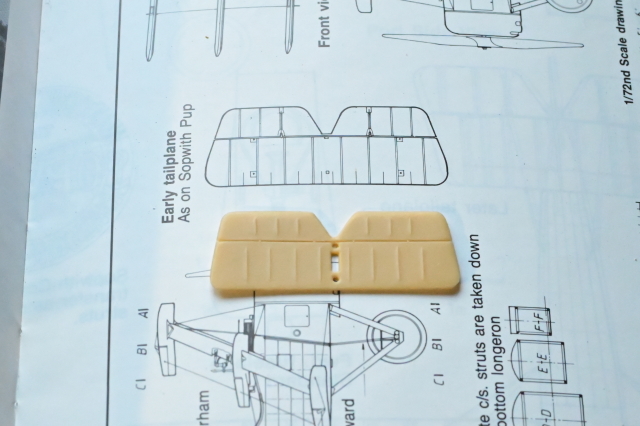

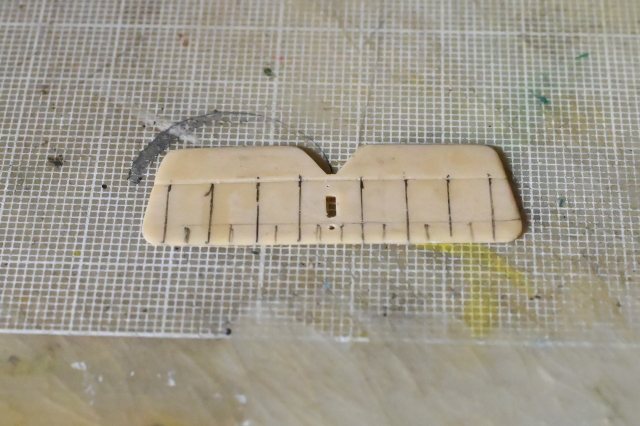

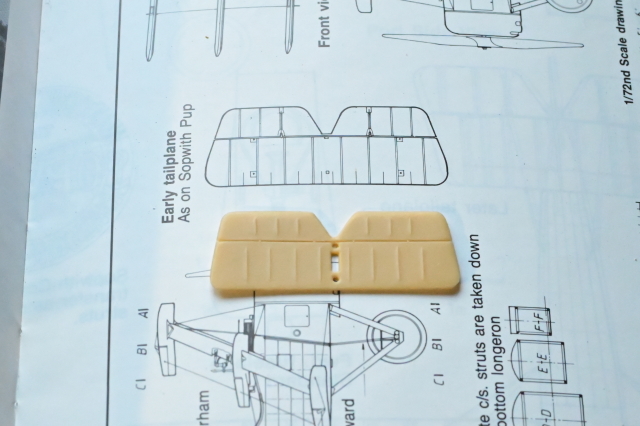

水平尾翼の骨組みも、図面と大きく異なりかなりいい加減で、昇降舵の駆動索の位置決めにも関わるから

修正する。

水平尾翼の骨組みも、図面と大きく異なりかなりいい加減で、昇降舵の駆動索の位置決めにも関わるから

修正する。

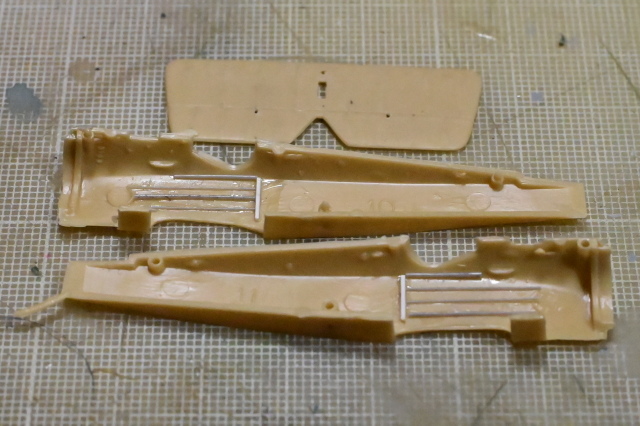

操縦席内部もがらん洞なので、それらしく骨を入れ、極太の主翼支柱も作り込む。ついでに計器盤、スロ

ットルレバーも取り付ける。

操縦席内部もがらん洞なので、それらしく骨を入れ、極太の主翼支柱も作り込む。ついでに計器盤、スロ

ットルレバーも取り付ける。

自作した操縦席の小物類を含め、操縦席内部を塗装。次に操縦桿とフットペダルを自作する。シートはジ

ャンクパーツを流用(出所不明)。

自作した操縦席の小物類を含め、操縦席内部を塗装。次に操縦桿とフットペダルを自作する。シートはジ

ャンクパーツを流用(出所不明)。

初期型は胴体右側の支柱に、風車発電機が付いているのでこれを自作。胴体尾部を延長し、橇と連結。

初期型は胴体右側の支柱に、風車発電機が付いているのでこれを自作。胴体尾部を延長し、橇と連結。

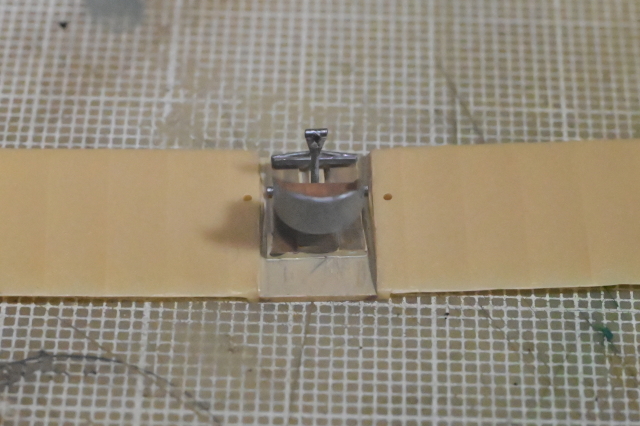

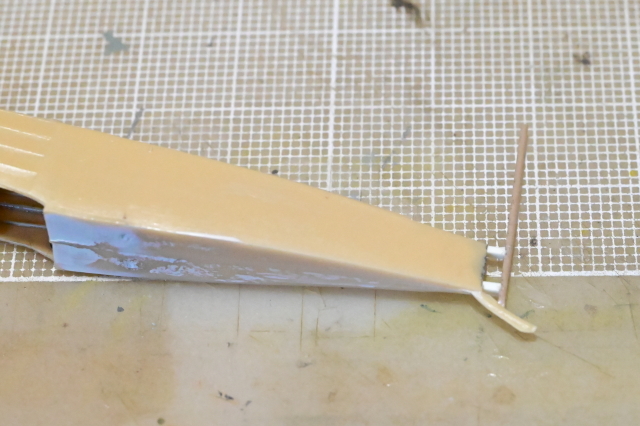

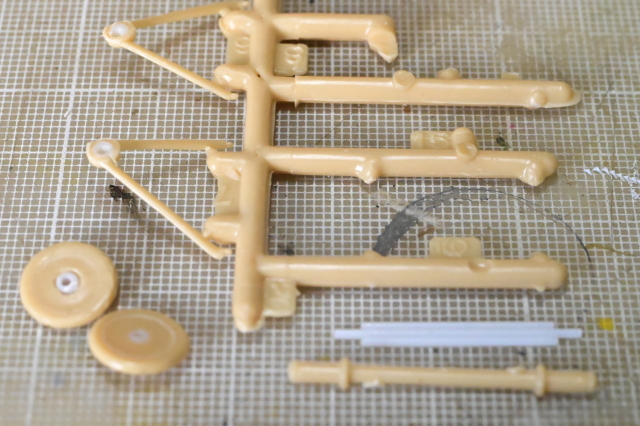

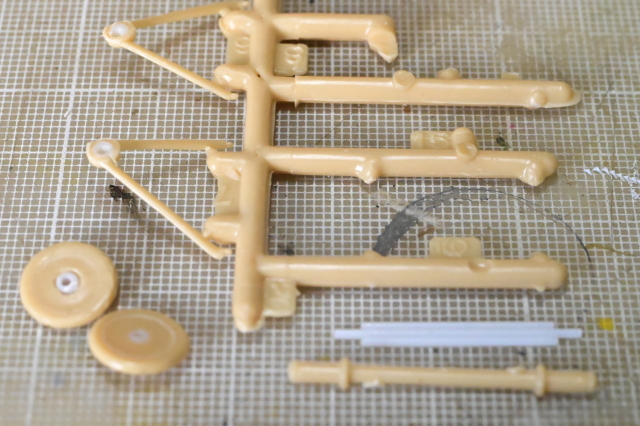

主輪軸のパーツは、直径が3mmもあってあまりにも太すぎるので、1mmのプラ丸棒で作り替える。

支柱の軸受け側、車輪側双方にも直径3mmのプラ丸棒を挿入、1mmの穴をあけておく。(左上)

羽布部の下地として、完全つや消しのベージュを塗る。(右上)

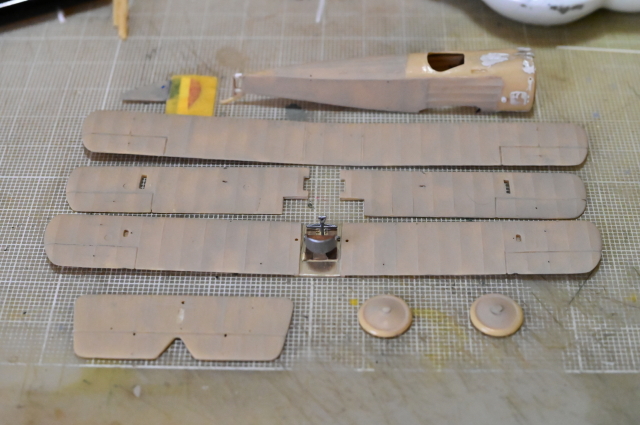

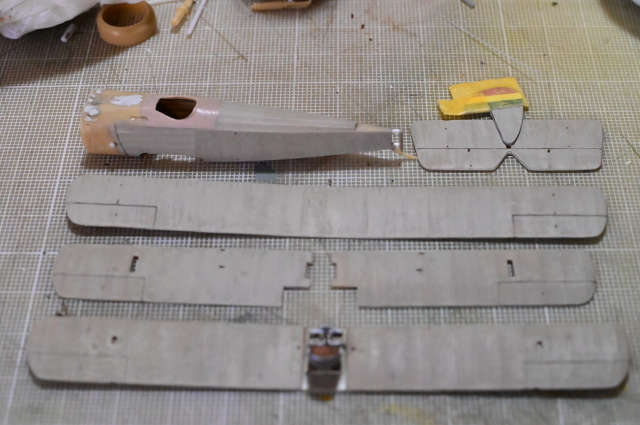

主輪軸のパーツは、直径が3mmもあってあまりにも太すぎるので、1mmのプラ丸棒で作り替える。

支柱の軸受け側、車輪側双方にも直径3mmのプラ丸棒を挿入、1mmの穴をあけておく。(左上)

羽布部の下地として、完全つや消しのベージュを塗る。(右上)

色調の異なるハンブローのベージュを、羽布部に重ね塗り。木部も木目を描き、ニスを吹きつける。

色調の異なるハンブローのベージュを、羽布部に重ね塗り。木部も木目を描き、ニスを吹きつける。

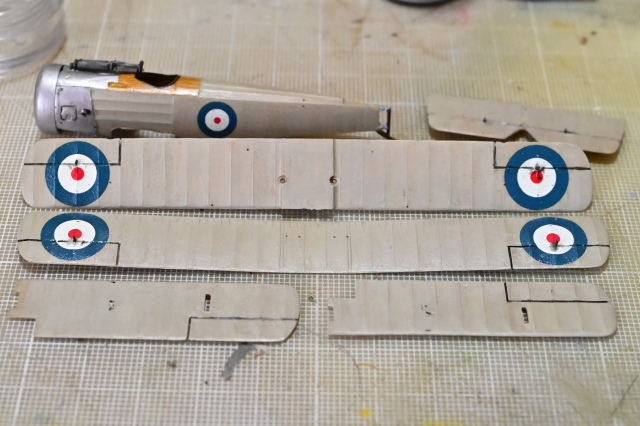

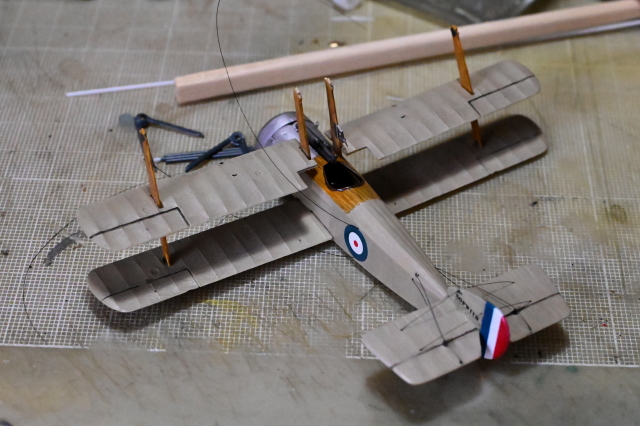

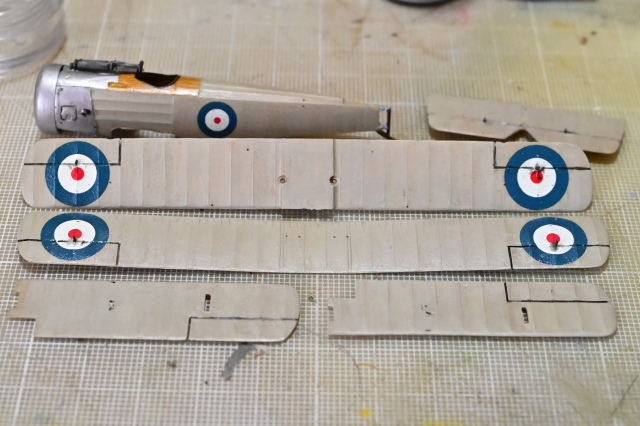

キット付属のデカールは、英国のラウンデルに白縁が付いているのと、色が安っぽいので、スーパースケ

ール社製の白縁無しのものを使った。ソッピース社のデカールもこちらの方が鮮明なので置き換えた。乾燥

後、クリアーを吹き付け、ツヤを均一にする。(左上)

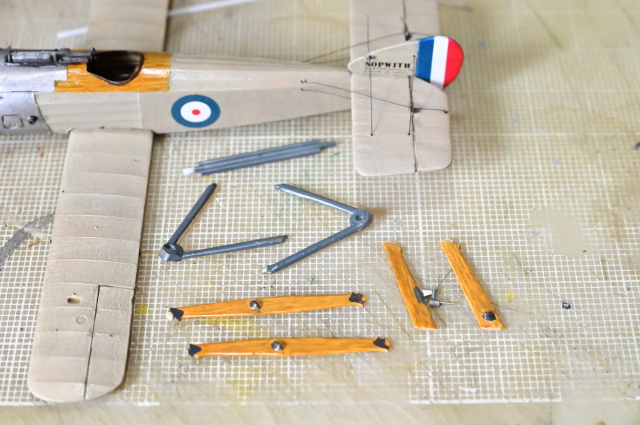

尾翼を取り付け張り線を済まし、下主翼を取り付ける。(右上)

キット付属のデカールは、英国のラウンデルに白縁が付いているのと、色が安っぽいので、スーパースケ

ール社製の白縁無しのものを使った。ソッピース社のデカールもこちらの方が鮮明なので置き換えた。乾燥

後、クリアーを吹き付け、ツヤを均一にする。(左上)

尾翼を取り付け張り線を済まし、下主翼を取り付ける。(右上)

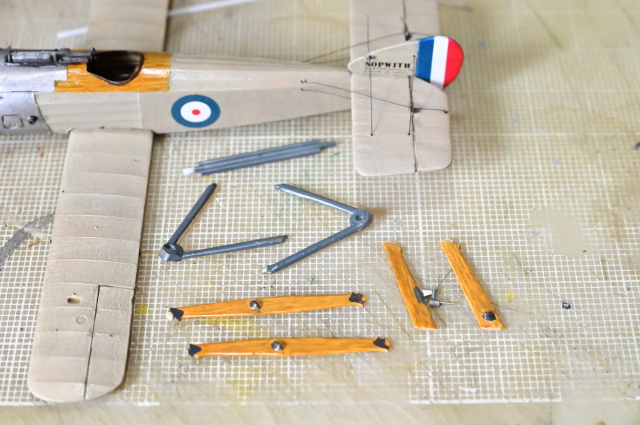

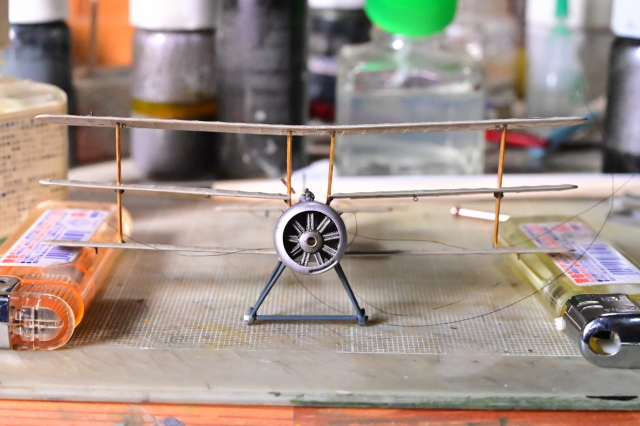

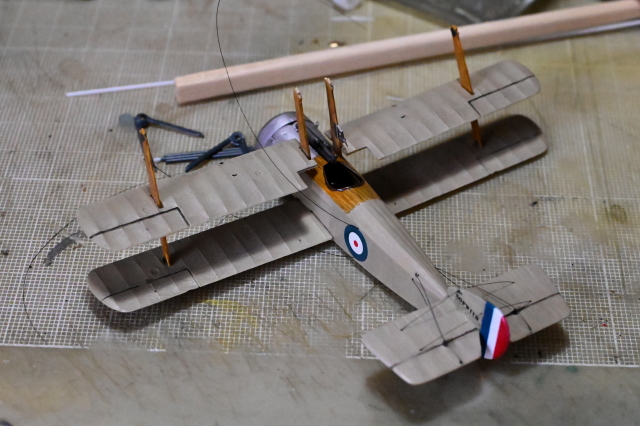

主脚の支柱類は、実機の写真ではかなり黒く写っているので、暗いグレーに塗装。胴体右側の支柱に風車

式のダイナモを取り付け、支柱取り付け部の金具も黒っぽい色で三角に塗装。胴体及び下翼四ヶ所に支柱を

接着、半乾燥の内に前傾の角度を調整、上部が横一線になるように揃える。

主脚の支柱類は、実機の写真ではかなり黒く写っているので、暗いグレーに塗装。胴体右側の支柱に風車

式のダイナモを取り付け、支柱取り付け部の金具も黒っぽい色で三角に塗装。胴体及び下翼四ヶ所に支柱を

接着、半乾燥の内に前傾の角度を調整、上部が横一線になるように揃える。

中翼を取り付けるが、接着面が極小で角度の調整が難しい。最後に上翼を取り付ける。張り線は非常に複

雑で難度が高い。既に張り終えている糸に触れてしまう「ミス」が皆無であったのに関らず、至る所で弛み

が出てしまった。どうやら今使っている釣り糸には、最初から潤滑剤が塗布されているようだ。

中翼を取り付けるが、接着面が極小で角度の調整が難しい。最後に上翼を取り付ける。張り線は非常に複

雑で難度が高い。既に張り終えている糸に触れてしまう「ミス」が皆無であったのに関らず、至る所で弛み

が出てしまった。どうやら今使っている釣り糸には、最初から潤滑剤が塗布されているようだ。

完成機のページへ

親ページに戻る

完成機のページへ

親ページに戻る

Flik 6F 1918 Julius Arigi 完成機のページへ

パーツを見た第一印象は、60年近く前、最初に作 った頃見当たらなかった「バリ」が増加、金型が相当 傷んでいるようだ。右側排気管前の点検パネルは判別 不能になっていたり、いろいろな所で細部がつぶれて いる。 箱絵・デカール共に、ヴッカース機関銃装備のプロ トタイプと思われ、羽布部、木部、金属部全てナチュ ラルフィニッシュで、そのことはウィンドソック本の 写真でも確認できた。

直径1mmのプラ丸棒に、流し込み接着剤を注しながら、伸ばしランナーを巻きつけていく。欠けたシリ ンダー基部をヤスリで整え、平滑にしておく。

ランナーを巻きつけたプラ丸棒を、適当な長さにカットし接着する。伸ばしランナーを2本放射状に接着 して、シリンダー便ロッドを再現する。

適当な大きさにカットした、0.2mm厚の透明プラ板の1/4を直角に切り取る。ウィンドソックの図 面にプラ板を重ね、垂直尾翼の形を鉛筆でトレースする。

同じ0.2mm厚の透明プラ板を、方向舵と固定部分に分けて、左右両面とも重ねて接着する。鉛筆の線 にそって不要部分を切り取り、図面に重ねて確認。 以上のようにして、欠落していた2つの部品が用意

できたので、ようやく「一からの作成」のスタートラ インに立つ事が出来た。 時系列的に前後してしまうが、右写真が塗装後の エンジンと垂直尾翼。「ちょっと見」では分からな いと思う。

水平尾翼の骨組みも、図面と大きく異なりかなりいい加減で、昇降舵の駆動索の位置決めにも関わるから 修正する。

操縦席内部もがらん洞なので、それらしく骨を入れ、極太の主翼支柱も作り込む。ついでに計器盤、スロ ットルレバーも取り付ける。

自作した操縦席の小物類を含め、操縦席内部を塗装。次に操縦桿とフットペダルを自作する。シートはジ ャンクパーツを流用(出所不明)。

初期型は胴体右側の支柱に、風車発電機が付いているのでこれを自作。胴体尾部を延長し、橇と連結。

主輪軸のパーツは、直径が3mmもあってあまりにも太すぎるので、1mmのプラ丸棒で作り替える。 支柱の軸受け側、車輪側双方にも直径3mmのプラ丸棒を挿入、1mmの穴をあけておく。(左上) 羽布部の下地として、完全つや消しのベージュを塗る。(右上)

色調の異なるハンブローのベージュを、羽布部に重ね塗り。木部も木目を描き、ニスを吹きつける。

キット付属のデカールは、英国のラウンデルに白縁が付いているのと、色が安っぽいので、スーパースケ ール社製の白縁無しのものを使った。ソッピース社のデカールもこちらの方が鮮明なので置き換えた。乾燥 後、クリアーを吹き付け、ツヤを均一にする。(左上) 尾翼を取り付け張り線を済まし、下主翼を取り付ける。(右上)

主脚の支柱類は、実機の写真ではかなり黒く写っているので、暗いグレーに塗装。胴体右側の支柱に風車 式のダイナモを取り付け、支柱取り付け部の金具も黒っぽい色で三角に塗装。胴体及び下翼四ヶ所に支柱を 接着、半乾燥の内に前傾の角度を調整、上部が横一線になるように揃える。

中翼を取り付けるが、接着面が極小で角度の調整が難しい。最後に上翼を取り付ける。張り線は非常に複 雑で難度が高い。既に張り終えている糸に触れてしまう「ミス」が皆無であったのに関らず、至る所で弛み が出てしまった。どうやら今使っている釣り糸には、最初から潤滑剤が塗布されているようだ。

完成機のページへ 親ページに戻る