1/72 で作る

2023年2月 Spad XIII

1917 Francesco Baracca 完成機のページへ

1917 Francesco Baracca 完成機のページへ

欠品に等しい機関銃を自作

前回は2つの部品が欠けているジャンクキットを、欠品部品を自作して完成させた。今回は全ての部品が

揃っているが、その内いくつかがあまりに残念な出来で、自作する・・・と言う、模型作りではよくあるケ

ースである。

まず、このキットに対する私の評価は「最低」の部類・・・と言うことだ。だが「怒り」は感じない。

事情が分かっているからだ。そもそも一次大戦機シリーズの金型は、エッシー製ではない。昔、日本にあっ

た「マルサン」というメーカーが、プラ模型に参入するにあたり、レベル社のキットをお手本に、パーツ割

りを含め「習作」としてパクったものである。だから、スタートから「優秀」ではありえない。

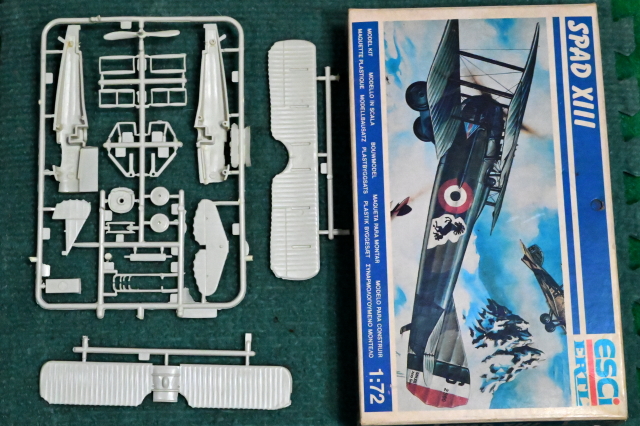

エッシー製キットの箱とパーツ。

箱絵とデカールは、34機撃墜のイタリアのトップエース、フランチェスコ・バラッカ少佐の乗機だ。こ

れだけで購入価値はある。だがパーツの方は「最低」の出来である。主ながっかりポイントは・・・・

1.主翼の羽布張りが表現過剰。(ほぼ納屋のトタン屋根)

2.ヴッカース機関銃・・・と言うか、いかなる機関銃にも見えない。

3.階段のような操縦席

4.太すぎる支柱類

5.ぶ厚く曖昧な形のプロペラ

胴体の断面形など、他にも悪口は言える部分はあるが、上記1〜3には手を入れてみた。

下地作り

箱絵とデカールは、34機撃墜のイタリアのトップエース、フランチェスコ・バラッカ少佐の乗機だ。こ

れだけで購入価値はある。だがパーツの方は「最低」の出来である。主ながっかりポイントは・・・・

1.主翼の羽布張りが表現過剰。(ほぼ納屋のトタン屋根)

2.ヴッカース機関銃・・・と言うか、いかなる機関銃にも見えない。

3.階段のような操縦席

4.太すぎる支柱類

5.ぶ厚く曖昧な形のプロペラ

胴体の断面形など、他にも悪口は言える部分はあるが、上記1〜3には手を入れてみた。

下地作り

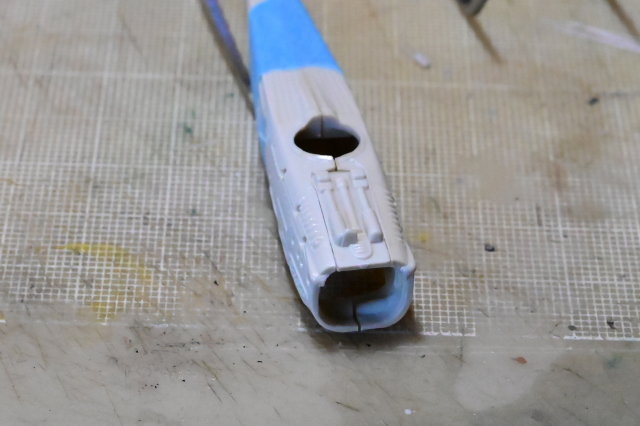

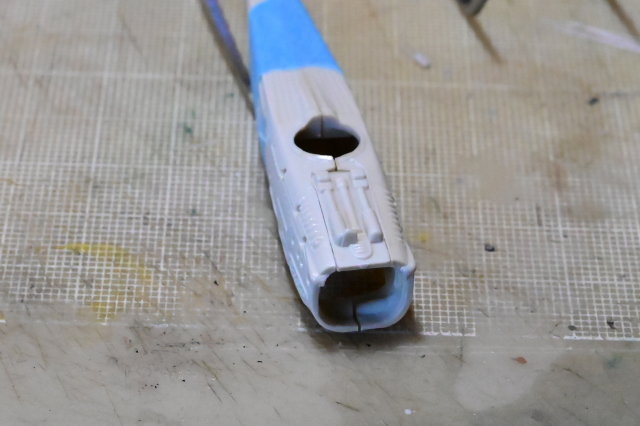

操縦席の「階段」を取り去り、トタン屋根にパテを塗る。(左上) これって何? 何のつもり?(右上)

操縦席の「階段」を取り去り、トタン屋根にパテを塗る。(左上) これって何? 何のつもり?(右上)

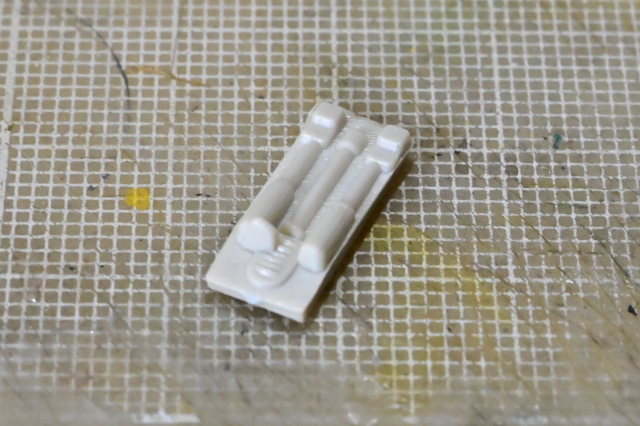

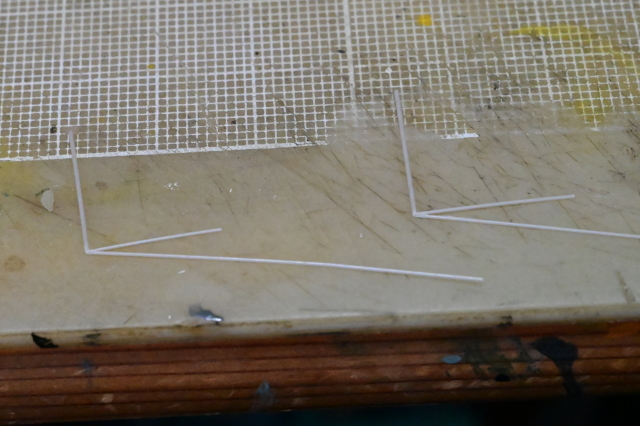

ヴッカース機関銃は自作する。直径1mmのプラ丸棒に、直径0.2mm強の伸ばしランナーを貼ってい

く。一周したら6.5mm程にカット。1mm厚、0.5mm厚のプラ板を、1.5mmの皮革ポンチで打

ち抜いたものを前後に接着して冷却塔を作る。1×1.5mmのプラ角棒を5mmにカットしたものを後ろ

に接着、細かい機構部を追加する。

0.7mmの伸ばしランナーで銃口を追加して完成。

ヴッカース機関銃は自作する。直径1mmのプラ丸棒に、直径0.2mm強の伸ばしランナーを貼ってい

く。一周したら6.5mm程にカット。1mm厚、0.5mm厚のプラ板を、1.5mmの皮革ポンチで打

ち抜いたものを前後に接着して冷却塔を作る。1×1.5mmのプラ角棒を5mmにカットしたものを後ろ

に接着、細かい機構部を追加する。

0.7mmの伸ばしランナーで銃口を追加して完成。

ついでに・・・と言うことで、前部で4丁つくってみた。

ついでに・・・と言うことで、前部で4丁つくってみた。

キットのパーツ(左上) 自作した機関銃(右上)

キットのパーツ(左上) 自作した機関銃(右上)

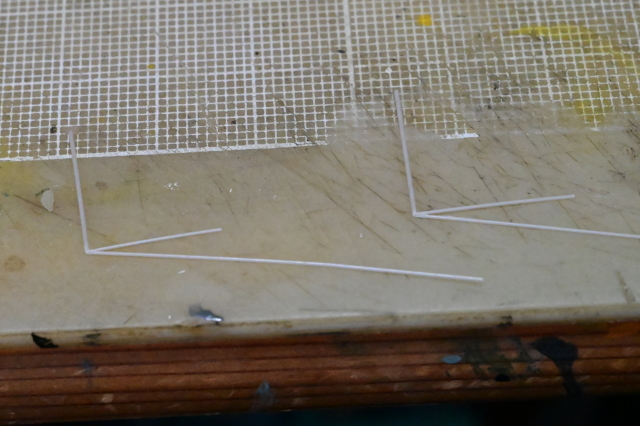

主翼にペーパーをかける。加減が難しいが、ちょっと控えめにした。つぎに張り線のための穴あけをして

おく。ヒートン用は0.5mm、貫通穴は0.3mmのピンバイスを使った。

塗装・マーキング

塗装の詳細は、昨年末からのリハビリ記事に詳しく書いたので、今回詳細は割愛する。

主翼にペーパーをかける。加減が難しいが、ちょっと控えめにした。つぎに張り線のための穴あけをして

おく。ヒートン用は0.5mm、貫通穴は0.3mmのピンバイスを使った。

塗装・マーキング

塗装の詳細は、昨年末からのリハビリ記事に詳しく書いたので、今回詳細は割愛する。

塗装した胴体に、鉄色に塗った機関銃を接着。

塗装した胴体に、鉄色に塗った機関銃を接着。

左側の機関銃の薬莢排出口は、真横の主翼を支える支柱を避け、斜め後方に伸びているのでこれを再現。

左側の機関銃の薬莢排出口は、真横の主翼を支える支柱を避け、斜め後方に伸びているのでこれを再現。

馬のパーソナルマークはキットのものを使用。垂直尾翼のストライプは塗装。その他はスーパースケール

のデカールを使用。悩んだのは、キットの箱絵と説明書の塗装図では、主翼上下面の国籍マークが無い。だ

が、外周「赤」中心「緑」のラウンデルを描き込んだ資料も複数あり、今回はこちらを採用。

心配した「トタン屋根」だが、塗装してみるとかなりおとなしくなったのが分かる。

馬のパーソナルマークはキットのものを使用。垂直尾翼のストライプは塗装。その他はスーパースケール

のデカールを使用。悩んだのは、キットの箱絵と説明書の塗装図では、主翼上下面の国籍マークが無い。だ

が、外周「赤」中心「緑」のラウンデルを描き込んだ資料も複数あり、今回はこちらを採用。

心配した「トタン屋根」だが、塗装してみるとかなりおとなしくなったのが分かる。

以前スパッド13を作ったときには省略したが今回は、エルロン操作用のロッドを付けてみた。昇降舵や

方向舵の操作索は、大体同じ機構なのに対して、エルロンの操作法は、国やメーカーによりかなりバリエー

ションが豊富で、スパッドのものはかなり独特なので、出来れば再現したいポイントだと思う。

最終組み立て

張り線作業について、自分としては今回も不満が残ったので、組み立ての詳細については省略したい。

張り線に使う釣り糸の「潤滑剤」の洗浄が不十分で、やや改善はしたものの、強い力が掛かると、やはり緩

んでしまったからだ。今回、ミスターカラーのシンナーで洗浄したのだが、次の機会は、最も強力に油分を

落とすことのできるアセトンを試してみたい。

以前スパッド13を作ったときには省略したが今回は、エルロン操作用のロッドを付けてみた。昇降舵や

方向舵の操作索は、大体同じ機構なのに対して、エルロンの操作法は、国やメーカーによりかなりバリエー

ションが豊富で、スパッドのものはかなり独特なので、出来れば再現したいポイントだと思う。

最終組み立て

張り線作業について、自分としては今回も不満が残ったので、組み立ての詳細については省略したい。

張り線に使う釣り糸の「潤滑剤」の洗浄が不十分で、やや改善はしたものの、強い力が掛かると、やはり緩

んでしまったからだ。今回、ミスターカラーのシンナーで洗浄したのだが、次の機会は、最も強力に油分を

落とすことのできるアセトンを試してみたい。

完成機のページへ

親ページに戻る

完成機のページへ

親ページに戻る

1917 Francesco Baracca 完成機のページへ

箱絵とデカールは、34機撃墜のイタリアのトップエース、フランチェスコ・バラッカ少佐の乗機だ。こ れだけで購入価値はある。だがパーツの方は「最低」の出来である。主ながっかりポイントは・・・・ 1.主翼の羽布張りが表現過剰。(ほぼ納屋のトタン屋根) 2.ヴッカース機関銃・・・と言うか、いかなる機関銃にも見えない。 3.階段のような操縦席 4.太すぎる支柱類 5.ぶ厚く曖昧な形のプロペラ 胴体の断面形など、他にも悪口は言える部分はあるが、上記1〜3には手を入れてみた。 下地作り

操縦席の「階段」を取り去り、トタン屋根にパテを塗る。(左上) これって何? 何のつもり?(右上)

ヴッカース機関銃は自作する。直径1mmのプラ丸棒に、直径0.2mm強の伸ばしランナーを貼ってい く。一周したら6.5mm程にカット。1mm厚、0.5mm厚のプラ板を、1.5mmの皮革ポンチで打 ち抜いたものを前後に接着して冷却塔を作る。1×1.5mmのプラ角棒を5mmにカットしたものを後ろ に接着、細かい機構部を追加する。 0.7mmの伸ばしランナーで銃口を追加して完成。

ついでに・・・と言うことで、前部で4丁つくってみた。

キットのパーツ(左上) 自作した機関銃(右上)

主翼にペーパーをかける。加減が難しいが、ちょっと控えめにした。つぎに張り線のための穴あけをして おく。ヒートン用は0.5mm、貫通穴は0.3mmのピンバイスを使った。 塗装・マーキング 塗装の詳細は、昨年末からのリハビリ記事に詳しく書いたので、今回詳細は割愛する。

塗装した胴体に、鉄色に塗った機関銃を接着。

左側の機関銃の薬莢排出口は、真横の主翼を支える支柱を避け、斜め後方に伸びているのでこれを再現。

馬のパーソナルマークはキットのものを使用。垂直尾翼のストライプは塗装。その他はスーパースケール のデカールを使用。悩んだのは、キットの箱絵と説明書の塗装図では、主翼上下面の国籍マークが無い。だ が、外周「赤」中心「緑」のラウンデルを描き込んだ資料も複数あり、今回はこちらを採用。 心配した「トタン屋根」だが、塗装してみるとかなりおとなしくなったのが分かる。

以前スパッド13を作ったときには省略したが今回は、エルロン操作用のロッドを付けてみた。昇降舵や 方向舵の操作索は、大体同じ機構なのに対して、エルロンの操作法は、国やメーカーによりかなりバリエー ションが豊富で、スパッドのものはかなり独特なので、出来れば再現したいポイントだと思う。 最終組み立て 張り線作業について、自分としては今回も不満が残ったので、組み立ての詳細については省略したい。 張り線に使う釣り糸の「潤滑剤」の洗浄が不十分で、やや改善はしたものの、強い力が掛かると、やはり緩 んでしまったからだ。今回、ミスターカラーのシンナーで洗浄したのだが、次の機会は、最も強力に油分を 落とすことのできるアセトンを試してみたい。

完成機のページへ 親ページに戻る