1/72 で作る

2023年3月 Anatra DS Anasal

機番 010.121 完成機のページへ

機番 010.121 完成機のページへ

残念な透明部品を変更

今回も残念な部品を変更する例になる。問題となる部品は主車輪と発電機の二つ。主車輪は羽布無しのス

ポークむき出しを再現するため、発電機では極小のプロペラを再現するため、いずれも透明部品としている

点が残念この上ない。

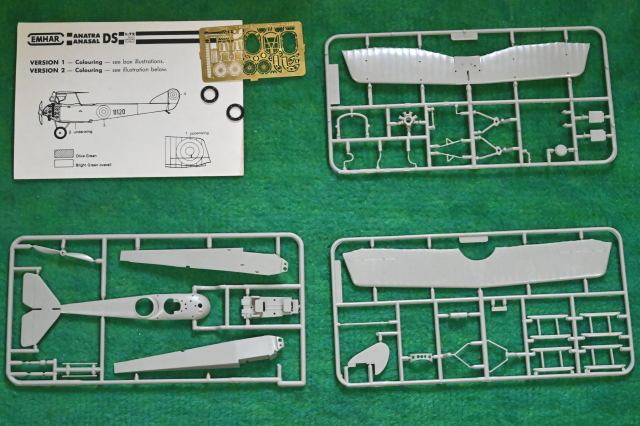

EMHAR製キットのパーツ。

このキット、元々はレッドスターから出ていたと思う。かなり古いキットの割にバリも少なく好印象だが、

上記の残念な透明部品の他にもいくつか問題がある。上記を含め主な欠点を箇条書きにすると、

1.主車輪と発電機が透明パーツ

2.胴体が5mm程長すぎる(図面の誤りか、または胴体を延長した機体が存在する等の可能性もありえる)

3.特に、上下主翼が分厚すぎる

4.主翼支柱が極太

5.水平尾翼が、木製であるかのように平滑(木製のように見える写真も存在するが、蔵書の図面では羽布)

6.下側主翼の付け根、羽布と木部の境界が曖昧

上記2,3には目をつぶり、これ以外に対処する方針で作製開始。

下地作り

写真や資料によりまちまちで、機体各部の材質が、木製なのか羽布張りなのか判然としない。とくに博物

館展示の機体は、1916〜17年の古い写真とは別物のようにも見える。手持ちのカラー図面2つが、機

首から操縦席直前までが金属で、ダークグレーに塗装され、それ以後の胴体がニス仕上げの木製である。い

ずれの図面も機番010.101である。今回はこの図面を信じる事にする。

このキット、元々はレッドスターから出ていたと思う。かなり古いキットの割にバリも少なく好印象だが、

上記の残念な透明部品の他にもいくつか問題がある。上記を含め主な欠点を箇条書きにすると、

1.主車輪と発電機が透明パーツ

2.胴体が5mm程長すぎる(図面の誤りか、または胴体を延長した機体が存在する等の可能性もありえる)

3.特に、上下主翼が分厚すぎる

4.主翼支柱が極太

5.水平尾翼が、木製であるかのように平滑(木製のように見える写真も存在するが、蔵書の図面では羽布)

6.下側主翼の付け根、羽布と木部の境界が曖昧

上記2,3には目をつぶり、これ以外に対処する方針で作製開始。

下地作り

写真や資料によりまちまちで、機体各部の材質が、木製なのか羽布張りなのか判然としない。とくに博物

館展示の機体は、1916〜17年の古い写真とは別物のようにも見える。手持ちのカラー図面2つが、機

首から操縦席直前までが金属で、ダークグレーに塗装され、それ以後の胴体がニス仕上げの木製である。い

ずれの図面も機番010.101である。今回はこの図面を信じる事にする。

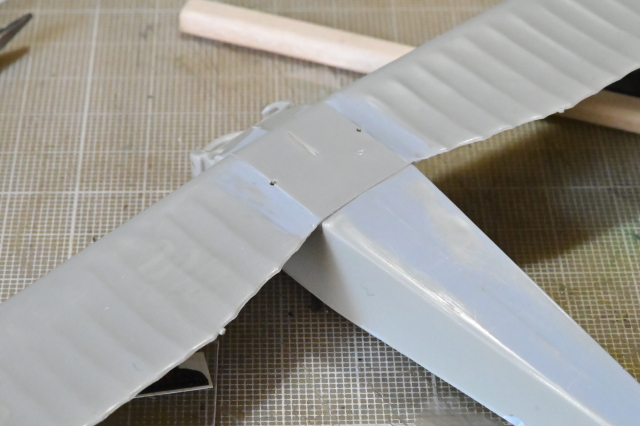

水平尾翼が、木製であるかのように平滑。

水平尾翼が、木製であるかのように平滑。

図面通りの骨組みを毛書きして、羽布張りの表現を施す。

図面通りの骨組みを毛書きして、羽布張りの表現を施す。

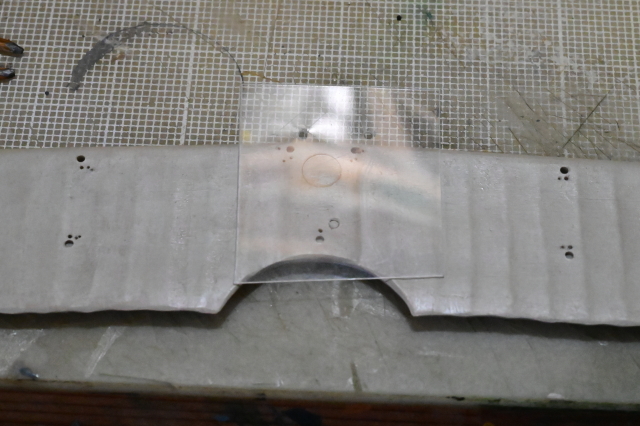

主翼と胴体の境界が曖昧

主翼と胴体の境界が曖昧

境界線に切れ目を入れ、羽布張り部分を掘り下げる。これでくっきり塗り分ける事が出来る。

境界線に切れ目を入れ、羽布張り部分を掘り下げる。これでくっきり塗り分ける事が出来る。

方向舵、昇降舵への張り線の準備をしておく。

方向舵、昇降舵への張り線の準備をしておく。

機体内部を塗装。操縦席足元左側の丸く白いのは羅針儀と思われるが、予想通り、組み立て後はまったく

見えなくなってしまった。なぜなのか理解に苦しむが、九気筒エンジンのシリンダーが二つ省略されている。

機体内部を塗装。操縦席足元左側の丸く白いのは羅針儀と思われるが、予想通り、組み立て後はまったく

見えなくなってしまった。なぜなのか理解に苦しむが、九気筒エンジンのシリンダーが二つ省略されている。

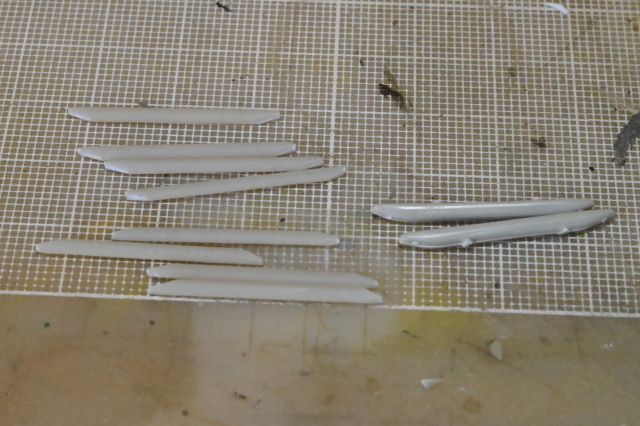

主翼支柱の部品(上の写真左側の二本)が、あまりに太すぎるので、複葉機の支柱の汎用パーツで作り直す。

主翼支柱の部品(上の写真左側の二本)が、あまりに太すぎるので、複葉機の支柱の汎用パーツで作り直す。

胴体上部を接着。隙間にパテで塞ぎ、主翼後縁もペーパーをかけて、少しでも薄く見せるようにする。

木部を塗装する

胴体上部を接着。隙間にパテで塞ぎ、主翼後縁もペーパーをかけて、少しでも薄く見せるようにする。

木部を塗装する

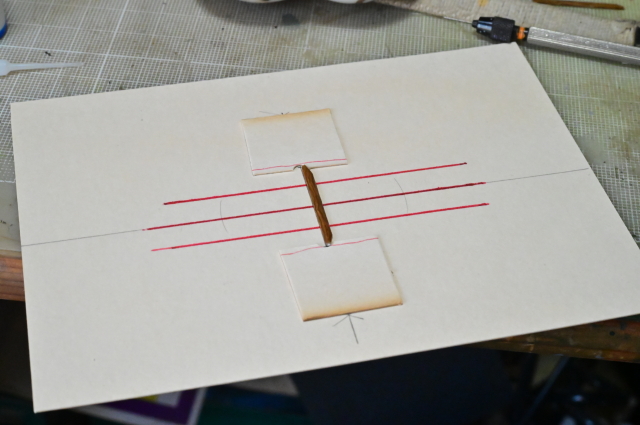

先に木部の塗装を開始。類似の2色で木目の下地を作る。

先に木部の塗装を開始。類似の2色で木目の下地を作る。

3色目で木目を描くと、かなり木材の感じが出てきた。ただ、支柱を塗装するのはかなり疲れる。細くて

折れやすい部品を、指先で支えるのは集中力も必要であり、それが八本もある。この時、たまたま気温が低

かったのも影響したのか、何度も左手がつってしまった。しかも片面を塗ったら一度乾かし、その後裏面を

塗るしかない。塗装のため、支柱を保持する治具を作ることにした。

3色目で木目を描くと、かなり木材の感じが出てきた。ただ、支柱を塗装するのはかなり疲れる。細くて

折れやすい部品を、指先で支えるのは集中力も必要であり、それが八本もある。この時、たまたま気温が低

かったのも影響したのか、何度も左手がつってしまった。しかも片面を塗ったら一度乾かし、その後裏面を

塗るしかない。塗装のため、支柱を保持する治具を作ることにした。

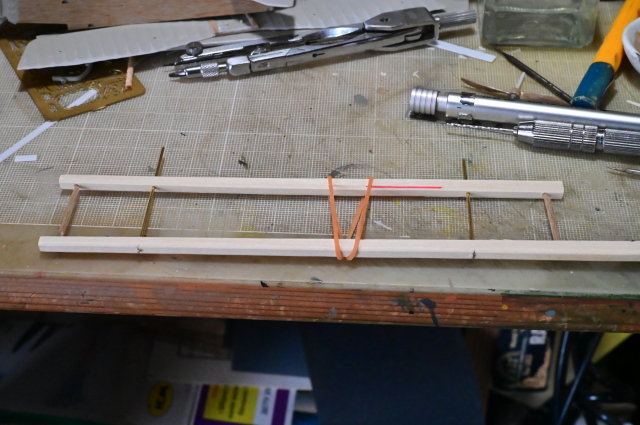

割り箸に1mmの穴を開けて、片側に真鍮丸棒を接着。もう一方は可動するよう、1.1mmのドリルで

僅かに穴を広げる。二本の真鍮丸棒の間に輪ゴムを入れる。これで劇的に作業効率が上がった。

割り箸に1mmの穴を開けて、片側に真鍮丸棒を接着。もう一方は可動するよう、1.1mmのドリルで

僅かに穴を広げる。二本の真鍮丸棒の間に輪ゴムを入れる。これで劇的に作業効率が上がった。

4色目で木目を描く。プロペラの木目はここで終了。

4色目で木目を描く。プロペラの木目はここで終了。

5色目はやや暗い色で模様を入れる。胴体についてはマスキングテープを使い、継目を表現する。

5色目はやや暗い色で模様を入れる。胴体についてはマスキングテープを使い、継目を表現する。

木部塗装の仕上げは、ニスの吹き付け。ニスの色は、いずれもクリアーの、黄に赤を加え、オレンジを作

り、それが褐色に見えるようになるまで、クリアーの青を微量ずつ加えて作った。

木部塗装の仕上げは、ニスの吹き付け。ニスの色は、いずれもクリアーの、黄に赤を加え、オレンジを作

り、それが褐色に見えるようになるまで、クリアーの青を微量ずつ加えて作った。

主翼支柱には、「割れ止めバンド金具」が三ヶ所巻かれており、この位置がバラバラだと、一気に興ざめ

の仕上がりになってしまう。面倒だが厚紙でガイドを作って塗装した。

残念な小物パーツを作る

主翼支柱には、「割れ止めバンド金具」が三ヶ所巻かれており、この位置がバラバラだと、一気に興ざめ

の仕上がりになってしまう。面倒だが厚紙でガイドを作って塗装した。

残念な小物パーツを作る

スポークむき出しの車輪は、HitKit社のアルバトロスD.IIIキット付属のエッチングパーツを

流用した。パーツを7.5mmの丸穴に合わせ、金尺で抑え、爪楊枝の頭で中央を押し込み、傘状に整形す

る。(後続のメーカーが次々に出現。HitKitのキットはエッチングパーツを除き、まったく無価値。)

スポークむき出しの車輪は、HitKit社のアルバトロスD.IIIキット付属のエッチングパーツを

流用した。パーツを7.5mmの丸穴に合わせ、金尺で抑え、爪楊枝の頭で中央を押し込み、傘状に整形す

る。(後続のメーカーが次々に出現。HitKitのキットはエッチングパーツを除き、まったく無価値。)

傘二つを合わせて接着。ゴム製のパッキングで近いサイズのものを、ヤスリでピタリのサイズに調節して

これにかぶせる。

傘二つを合わせて接着。ゴム製のパッキングで近いサイズのものを、ヤスリでピタリのサイズに調節して

これにかぶせる。

発電機は、0.7mmプラ角帽を削りプロペラを削り出し、0.3mmの真鍮線と伸ばしランナーで本体

を自作した。

羽布部、金属部の塗装とデカール貼り

発電機は、0.7mmプラ角帽を削りプロペラを削り出し、0.3mmの真鍮線と伸ばしランナーで本体

を自作した。

羽布部、金属部の塗装とデカール貼り

羽布部を塗装し、デカール貼りクリアーを吹き付け艶を整える。機番は010.101にしたかったのだ

が、流用できそうなものが見当たらず、キット付属の010.121を使用した。

羽布部を塗装し、デカール貼りクリアーを吹き付け艶を整える。機番は010.101にしたかったのだ

が、流用できそうなものが見当たらず、キット付属の010.121を使用した。

当時の写真から、金属部は木部よりかなり暗いグレーと思われるので、RLM66用を流用した。

最終組み立て

当時の写真から、金属部は木部よりかなり暗いグレーと思われるので、RLM66用を流用した。

最終組み立て

上翼を胴体支柱を取り付ける穴を、透明プラ板に写し取る。

上翼を胴体支柱を取り付ける穴を、透明プラ板に写し取る。

胴体支柱を接着、透明プラ板を使って位置決めし乾燥させる。

胴体支柱を接着、透明プラ板を使って位置決めし乾燥させる。

燃料タンクとラジエターを取り付け、汚し塗装をして準備完了。

燃料タンクとラジエターを取り付け、汚し塗装をして準備完了。

まず胴体に下翼を接着。次に上翼に、内側支柱4本のみ接着。

まず胴体に下翼を接着。次に上翼に、内側支柱4本のみ接着。

上翼を取り付け後、外側支柱残り4本を取り付け、その後張り線を行う。

上翼を取り付け後、外側支柱残り4本を取り付け、その後張り線を行う。

車輪、発電機を取り付ける。

今回の張り線で改良したこと

昨年末から一次大戦機の作製を再開するにあたり、釣り糸を買っていた釣具店に行くと、知らぬ間に廃業

していた。店をかえ、補充した糸は海釣り用で、リールで使うことを前提としていたため、どうやら潤滑剤

が塗布されていたようで、緩んだり抜けたりしてしまった。前回は、ミスターカラーのシンナーで拭き取っ

たのだが、多少の改善は感じられたがまだ不十分だった。今回はアセトンを使い潤滑剤を拭き取ったのだが、

しっかりと固定できるようになった。

もう一つ改善したことは、透明な糸を黒く染めるのに、油性マジックを使うのだが、マジックのフェルト

に、瞬間接着剤の硬化剤を染み込ませ、黒染めと硬化剤の塗布を同時に行った。染めムラが改善したように

感じられた。

車輪、発電機を取り付ける。

今回の張り線で改良したこと

昨年末から一次大戦機の作製を再開するにあたり、釣り糸を買っていた釣具店に行くと、知らぬ間に廃業

していた。店をかえ、補充した糸は海釣り用で、リールで使うことを前提としていたため、どうやら潤滑剤

が塗布されていたようで、緩んだり抜けたりしてしまった。前回は、ミスターカラーのシンナーで拭き取っ

たのだが、多少の改善は感じられたがまだ不十分だった。今回はアセトンを使い潤滑剤を拭き取ったのだが、

しっかりと固定できるようになった。

もう一つ改善したことは、透明な糸を黒く染めるのに、油性マジックを使うのだが、マジックのフェルト

に、瞬間接着剤の硬化剤を染み込ませ、黒染めと硬化剤の塗布を同時に行った。染めムラが改善したように

感じられた。

完成機のページへ

親ページに戻る

完成機のページへ

親ページに戻る

機番 010.121 完成機のページへ

このキット、元々はレッドスターから出ていたと思う。かなり古いキットの割にバリも少なく好印象だが、 上記の残念な透明部品の他にもいくつか問題がある。上記を含め主な欠点を箇条書きにすると、 1.主車輪と発電機が透明パーツ 2.胴体が5mm程長すぎる(図面の誤りか、または胴体を延長した機体が存在する等の可能性もありえる) 3.特に、上下主翼が分厚すぎる 4.主翼支柱が極太 5.水平尾翼が、木製であるかのように平滑(木製のように見える写真も存在するが、蔵書の図面では羽布) 6.下側主翼の付け根、羽布と木部の境界が曖昧 上記2,3には目をつぶり、これ以外に対処する方針で作製開始。 下地作り 写真や資料によりまちまちで、機体各部の材質が、木製なのか羽布張りなのか判然としない。とくに博物 館展示の機体は、1916〜17年の古い写真とは別物のようにも見える。手持ちのカラー図面2つが、機 首から操縦席直前までが金属で、ダークグレーに塗装され、それ以後の胴体がニス仕上げの木製である。い ずれの図面も機番010.101である。今回はこの図面を信じる事にする。

水平尾翼が、木製であるかのように平滑。

図面通りの骨組みを毛書きして、羽布張りの表現を施す。

主翼と胴体の境界が曖昧

境界線に切れ目を入れ、羽布張り部分を掘り下げる。これでくっきり塗り分ける事が出来る。

方向舵、昇降舵への張り線の準備をしておく。

機体内部を塗装。操縦席足元左側の丸く白いのは羅針儀と思われるが、予想通り、組み立て後はまったく 見えなくなってしまった。なぜなのか理解に苦しむが、九気筒エンジンのシリンダーが二つ省略されている。

主翼支柱の部品(上の写真左側の二本)が、あまりに太すぎるので、複葉機の支柱の汎用パーツで作り直す。

胴体上部を接着。隙間にパテで塞ぎ、主翼後縁もペーパーをかけて、少しでも薄く見せるようにする。 木部を塗装する

先に木部の塗装を開始。類似の2色で木目の下地を作る。

3色目で木目を描くと、かなり木材の感じが出てきた。ただ、支柱を塗装するのはかなり疲れる。細くて 折れやすい部品を、指先で支えるのは集中力も必要であり、それが八本もある。この時、たまたま気温が低 かったのも影響したのか、何度も左手がつってしまった。しかも片面を塗ったら一度乾かし、その後裏面を 塗るしかない。塗装のため、支柱を保持する治具を作ることにした。

割り箸に1mmの穴を開けて、片側に真鍮丸棒を接着。もう一方は可動するよう、1.1mmのドリルで 僅かに穴を広げる。二本の真鍮丸棒の間に輪ゴムを入れる。これで劇的に作業効率が上がった。

4色目で木目を描く。プロペラの木目はここで終了。

5色目はやや暗い色で模様を入れる。胴体についてはマスキングテープを使い、継目を表現する。

木部塗装の仕上げは、ニスの吹き付け。ニスの色は、いずれもクリアーの、黄に赤を加え、オレンジを作 り、それが褐色に見えるようになるまで、クリアーの青を微量ずつ加えて作った。

主翼支柱には、「割れ止めバンド金具」が三ヶ所巻かれており、この位置がバラバラだと、一気に興ざめ の仕上がりになってしまう。面倒だが厚紙でガイドを作って塗装した。 残念な小物パーツを作る

スポークむき出しの車輪は、HitKit社のアルバトロスD.IIIキット付属のエッチングパーツを 流用した。パーツを7.5mmの丸穴に合わせ、金尺で抑え、爪楊枝の頭で中央を押し込み、傘状に整形す る。(後続のメーカーが次々に出現。HitKitのキットはエッチングパーツを除き、まったく無価値。)

傘二つを合わせて接着。ゴム製のパッキングで近いサイズのものを、ヤスリでピタリのサイズに調節して これにかぶせる。

発電機は、0.7mmプラ角帽を削りプロペラを削り出し、0.3mmの真鍮線と伸ばしランナーで本体 を自作した。 羽布部、金属部の塗装とデカール貼り

羽布部を塗装し、デカール貼りクリアーを吹き付け艶を整える。機番は010.101にしたかったのだ が、流用できそうなものが見当たらず、キット付属の010.121を使用した。

当時の写真から、金属部は木部よりかなり暗いグレーと思われるので、RLM66用を流用した。 最終組み立て

上翼を胴体支柱を取り付ける穴を、透明プラ板に写し取る。

胴体支柱を接着、透明プラ板を使って位置決めし乾燥させる。

燃料タンクとラジエターを取り付け、汚し塗装をして準備完了。

まず胴体に下翼を接着。次に上翼に、内側支柱4本のみ接着。

上翼を取り付け後、外側支柱残り4本を取り付け、その後張り線を行う。

車輪、発電機を取り付ける。 今回の張り線で改良したこと 昨年末から一次大戦機の作製を再開するにあたり、釣り糸を買っていた釣具店に行くと、知らぬ間に廃業 していた。店をかえ、補充した糸は海釣り用で、リールで使うことを前提としていたため、どうやら潤滑剤 が塗布されていたようで、緩んだり抜けたりしてしまった。前回は、ミスターカラーのシンナーで拭き取っ たのだが、多少の改善は感じられたがまだ不十分だった。今回はアセトンを使い潤滑剤を拭き取ったのだが、 しっかりと固定できるようになった。 もう一つ改善したことは、透明な糸を黒く染めるのに、油性マジックを使うのだが、マジックのフェルト に、瞬間接着剤の硬化剤を染み込ませ、黒染めと硬化剤の塗布を同時に行った。染めムラが改善したように 感じられた。

完成機のページへ 親ページに戻る