1/72 で作る

2023年4月 Nieuport 11

エドモン・デクレー少尉乗機 完成機のページへ

エドモン・デクレー少尉乗機 完成機のページへ

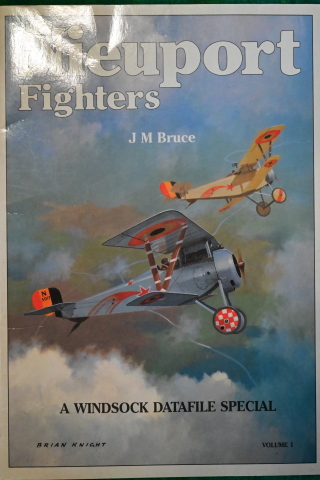

資料の表紙絵が気に入って作る

WINDSOCK DATAFILE  複葉機模型を作る時、最も頼りになる資料がこれ。

資料として必須の、1/72と1/48の精密図面、

当時の、軍またはメーカー公式説明図や構造図、豊富

な実機写真など、模型作りには欠かせない。それに加

え、その表紙を飾る「絵」も良いものが多い。

さて今回は、ニューポール 11を選んでみた。表

紙の絵はフランスではなく、ベルギー空軍の機体だ。

手前のニューポール 17については既に2機の作例

を収録している。後方の全面ベージュ色の機体を作っ

てみようと思った訳だ。

表紙裏のページには簡単な説明文があって、パイロ

ットの名前はエドモン・デクレーと分かったが、彼が

どのような操縦者なのか記述は見当たらない。

別資料で一件だけ彼と思われる記述があって、最終

的な階級は少尉、撃墜数10機、ベルギー第三位のエ

ースのようだ。この一行の記述以外、手持ちの資料に

は彼の飛行機の図面はおろか、名前さえ見つけること

はできなかった。

ネットで調べると、日本語のページは皆無に近く、

現在の自動翻訳ではわかりやすいとは言えない。どう

やらこのパイロットは大戦を生き延び、戦後も空軍に

残り、1924に飛行事故死したようだ。

EASTERN EXPRESS製キットの箱とパーツ。

複葉機模型を作る時、最も頼りになる資料がこれ。

資料として必須の、1/72と1/48の精密図面、

当時の、軍またはメーカー公式説明図や構造図、豊富

な実機写真など、模型作りには欠かせない。それに加

え、その表紙を飾る「絵」も良いものが多い。

さて今回は、ニューポール 11を選んでみた。表

紙の絵はフランスではなく、ベルギー空軍の機体だ。

手前のニューポール 17については既に2機の作例

を収録している。後方の全面ベージュ色の機体を作っ

てみようと思った訳だ。

表紙裏のページには簡単な説明文があって、パイロ

ットの名前はエドモン・デクレーと分かったが、彼が

どのような操縦者なのか記述は見当たらない。

別資料で一件だけ彼と思われる記述があって、最終

的な階級は少尉、撃墜数10機、ベルギー第三位のエ

ースのようだ。この一行の記述以外、手持ちの資料に

は彼の飛行機の図面はおろか、名前さえ見つけること

はできなかった。

ネットで調べると、日本語のページは皆無に近く、

現在の自動翻訳ではわかりやすいとは言えない。どう

やらこのパイロットは大戦を生き延び、戦後も空軍に

残り、1924に飛行事故死したようだ。

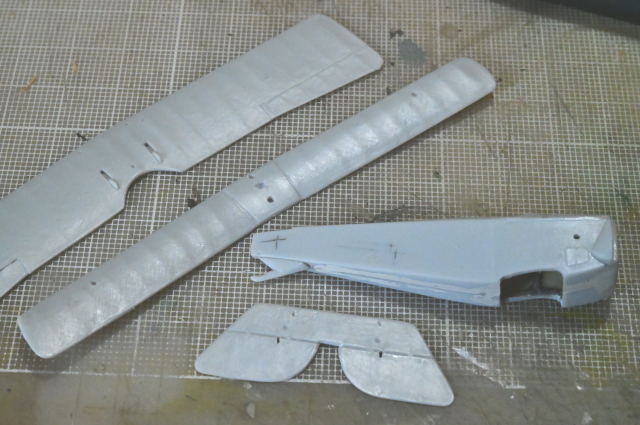

EASTERN EXPRESS製キットの箱とパーツ。

見てわかる通り、部品点数も少なく製作工程も単純、張り線も少ない方なので、今回は塗装・組み立てに

ついては、概要に止めることにする。

下地作り

見てわかる通り、部品点数も少なく製作工程も単純、張り線も少ない方なので、今回は塗装・組み立てに

ついては、概要に止めることにする。

下地作り

羽布張りの表現も私にとっては適切な部類と思われ、基本的には大きく手を入れる余地は無い。とは言っ

ても、昇降舵、方向舵操作用の索関連の穴やヒンジは一切無い。図面を頼りに穴開けをした。また、各部品

の「合い」は精度不足で、少し苦労したのと、「引け」と段差のため、パテは必要だった。

羽布張りの表現も私にとっては適切な部類と思われ、基本的には大きく手を入れる余地は無い。とは言っ

ても、昇降舵、方向舵操作用の索関連の穴やヒンジは一切無い。図面を頼りに穴開けをした。また、各部品

の「合い」は精度不足で、少し苦労したのと、「引け」と段差のため、パテは必要だった。

昇降舵操作用のヒンジは、幅3mmに切った0.3mm厚のプラ板を丸刀で切り取り、適当な角度で直線

切りして、それらしい形に作ってみた。

最終組み立て(今回は塗装と汚しの途中経過は省略)

昇降舵操作用のヒンジは、幅3mmに切った0.3mm厚のプラ板を丸刀で切り取り、適当な角度で直線

切りして、それらしい形に作ってみた。

最終組み立て(今回は塗装と汚しの途中経過は省略)

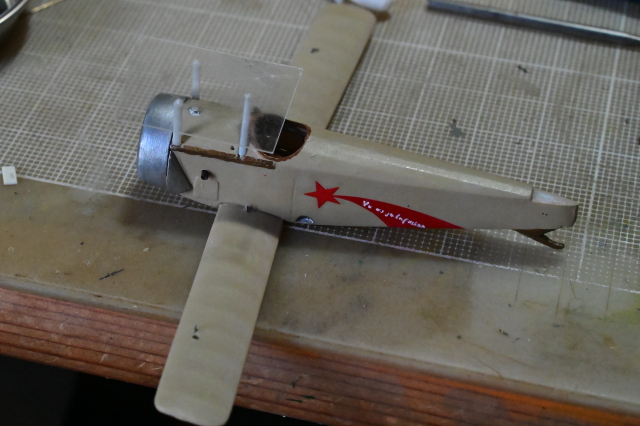

プロペラと主翼支柱は木材調仕上げ、尾部の橇周辺は単に茶系に塗装。機首及び主脚、胴体支柱はアルミ

色に塗装。それ以外は羽布色(2色のベージュ色をまだら塗り)に仕上げた。国籍マークは、主翼はキット

付属のデカールを使用。垂直尾翼はマスキングを使った吹き付け塗装を行った。流星のパーソナルマークは

ソ連空軍の国籍マークとマスキングを使った吹き付け塗装を組み合わせた。

最終組み立て(2)

プロペラと主翼支柱は木材調仕上げ、尾部の橇周辺は単に茶系に塗装。機首及び主脚、胴体支柱はアルミ

色に塗装。それ以外は羽布色(2色のベージュ色をまだら塗り)に仕上げた。国籍マークは、主翼はキット

付属のデカールを使用。垂直尾翼はマスキングを使った吹き付け塗装を行った。流星のパーソナルマークは

ソ連空軍の国籍マークとマスキングを使った吹き付け塗装を組み合わせた。

最終組み立て(2)

胴体支柱を接着硬化する前に、上翼の取り付け穴を写し取った透明プラ板をはめ込み、位置を確定する。

胴体支柱を接着硬化する前に、上翼の取り付け穴を写し取った透明プラ板をはめ込み、位置を確定する。

胴体支柱三点で、上翼を接着。乾燥後、現物合わせで調整しながら、主翼支柱を取り付ける。

胴体支柱三点で、上翼を接着。乾燥後、現物合わせで調整しながら、主翼支柱を取り付ける。

垂直及び水平尾翼を接着。今回は釣り糸ではなく、方向舵、昇降舵操作索には伸ばしランナーを使ってみ

た。普通の伸ばしランナーだと、柔らかくたわんでしまい、強度をとると太くなってしまう。透明パーツの

ランナーの方が硬いので、より細くすることができた。

垂直及び水平尾翼を接着。今回は釣り糸ではなく、方向舵、昇降舵操作索には伸ばしランナーを使ってみ

た。普通の伸ばしランナーだと、柔らかくたわんでしまい、強度をとると太くなってしまう。透明パーツの

ランナーの方が硬いので、より細くすることができた。

つり糸を使うと、胴体の穴を出た所で、丸みがつきやすい。伸ばしランナーを使えば、テンションが掛か

ったシャープな仕上がりになるが、少し太くなる。ここら辺はどちらを優先するか個別の判断だろう。

つり糸を使うと、胴体の穴を出た所で、丸みがつきやすい。伸ばしランナーを使えば、テンションが掛か

ったシャープな仕上がりになるが、少し太くなる。ここら辺はどちらを優先するか個別の判断だろう。

プロペラ、主脚支柱を取り付け、張り線を済ませる。車輪を接着すれば完成である。

プロペラ、主脚支柱を取り付け、張り線を済ませる。車輪を接着すれば完成である。

完成機のページへ

親ページに戻る

完成機のページへ

親ページに戻る

エドモン・デクレー少尉乗機 完成機のページへ

複葉機模型を作る時、最も頼りになる資料がこれ。 資料として必須の、1/72と1/48の精密図面、 当時の、軍またはメーカー公式説明図や構造図、豊富 な実機写真など、模型作りには欠かせない。それに加 え、その表紙を飾る「絵」も良いものが多い。 さて今回は、ニューポール 11を選んでみた。表 紙の絵はフランスではなく、ベルギー空軍の機体だ。 手前のニューポール 17については既に2機の作例 を収録している。後方の全面ベージュ色の機体を作っ てみようと思った訳だ。 表紙裏のページには簡単な説明文があって、パイロ ットの名前はエドモン・デクレーと分かったが、彼が どのような操縦者なのか記述は見当たらない。 別資料で一件だけ彼と思われる記述があって、最終 的な階級は少尉、撃墜数10機、ベルギー第三位のエ ースのようだ。この一行の記述以外、手持ちの資料に は彼の飛行機の図面はおろか、名前さえ見つけること はできなかった。 ネットで調べると、日本語のページは皆無に近く、 現在の自動翻訳ではわかりやすいとは言えない。どう やらこのパイロットは大戦を生き延び、戦後も空軍に 残り、1924に飛行事故死したようだ。 EASTERN EXPRESS製キットの箱とパーツ。

見てわかる通り、部品点数も少なく製作工程も単純、張り線も少ない方なので、今回は塗装・組み立てに ついては、概要に止めることにする。 下地作り

羽布張りの表現も私にとっては適切な部類と思われ、基本的には大きく手を入れる余地は無い。とは言っ ても、昇降舵、方向舵操作用の索関連の穴やヒンジは一切無い。図面を頼りに穴開けをした。また、各部品 の「合い」は精度不足で、少し苦労したのと、「引け」と段差のため、パテは必要だった。

昇降舵操作用のヒンジは、幅3mmに切った0.3mm厚のプラ板を丸刀で切り取り、適当な角度で直線 切りして、それらしい形に作ってみた。 最終組み立て(今回は塗装と汚しの途中経過は省略)

プロペラと主翼支柱は木材調仕上げ、尾部の橇周辺は単に茶系に塗装。機首及び主脚、胴体支柱はアルミ 色に塗装。それ以外は羽布色(2色のベージュ色をまだら塗り)に仕上げた。国籍マークは、主翼はキット 付属のデカールを使用。垂直尾翼はマスキングを使った吹き付け塗装を行った。流星のパーソナルマークは ソ連空軍の国籍マークとマスキングを使った吹き付け塗装を組み合わせた。 最終組み立て(2)

胴体支柱を接着硬化する前に、上翼の取り付け穴を写し取った透明プラ板をはめ込み、位置を確定する。

胴体支柱三点で、上翼を接着。乾燥後、現物合わせで調整しながら、主翼支柱を取り付ける。

垂直及び水平尾翼を接着。今回は釣り糸ではなく、方向舵、昇降舵操作索には伸ばしランナーを使ってみ た。普通の伸ばしランナーだと、柔らかくたわんでしまい、強度をとると太くなってしまう。透明パーツの ランナーの方が硬いので、より細くすることができた。

つり糸を使うと、胴体の穴を出た所で、丸みがつきやすい。伸ばしランナーを使えば、テンションが掛か ったシャープな仕上がりになるが、少し太くなる。ここら辺はどちらを優先するか個別の判断だろう。

プロペラ、主脚支柱を取り付け、張り線を済ませる。車輪を接着すれば完成である。

完成機のページへ 親ページに戻る