2020年4月「再会や別れ」

3月末に退職。封印していたオーディオ趣味を再開。悲しいことに最初しなければ

ならなかったのが「お別れ」だった。購入時にどんなに輝いていても時の流れで価値

を失っていくものはたくさんある。カセットテープデッキ TEAC C-2 と C-3 の、

購入時の輝きは、大変なもので、高額の出費も納得のいくものだった。だが、2020年

現在、それはまったくの無価値になってしまった。テープデッキの機構にはプーリー

やそれらに動きを伝えるゴムベルトが必須だが、合成樹脂のパーツは40年という歳

月により劣化しているはずだ。もうメーカーも修理はしてくれないだろう。それより

致命的なのが、あれだけ家電店舗にあふれていたカセットテープが姿を消したことだ

ろう。こうなると「一生もの」と思い購入したのに今では「粗大ゴミ」だ。

同様に廃棄したのが SONY の DAT や PIONEER のCDプレーヤーなどなど・・・

虚しいことこの上ない・・・。「諸行無情」とはこう言う事なのかもしれない。

以上の機器は廃棄即決だが、残りはチェックの必要がある。

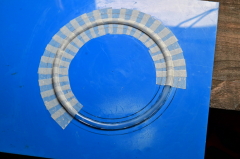

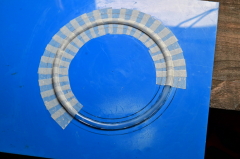

だがチェックに必要なスピーカーが無事ではなかった。まずはサブシステムの、

Fostex UP220 エッジの破損状況。

エッジの材質は発泡ウレタンのような樹脂で、経年劣化でポロポロだった。

メインのスピーカーも、低音用 Fostex FW305 も同様な有様だった。まずはサブ

システムの UP220 で「修理」を試行。模型作りなどで使うカッターマットに瞬間接

着剤をたらすと、頑固に貼り付いてしまい、水滴型のデコボコができてしまう。マッ

トの材質がポリプロピレンなら瞬接は効かない。だが「修理」に利用するならむしろ

好都合だ。熱帯魚の水槽に空気を送るなどの用途で、細身のビニールホースを思い出

し、ホームセンターで物色すると外形8mmの物があったのでこれを1m購入。半分

に裂いた。カッターマットは裏面がツルツルなので、瞬接でビニールホースを接着。

剥離剤として、フッ素系の潤滑剤を噴霧する。

エッジの材質は発泡ウレタンのような樹脂で、経年劣化でポロポロだった。

メインのスピーカーも、低音用 Fostex FW305 も同様な有様だった。まずはサブ

システムの UP220 で「修理」を試行。模型作りなどで使うカッターマットに瞬間接

着剤をたらすと、頑固に貼り付いてしまい、水滴型のデコボコができてしまう。マッ

トの材質がポリプロピレンなら瞬接は効かない。だが「修理」に利用するならむしろ

好都合だ。熱帯魚の水槽に空気を送るなどの用途で、細身のビニールホースを思い出

し、ホームセンターで物色すると外形8mmの物があったのでこれを1m購入。半分

に裂いた。カッターマットは裏面がツルツルなので、瞬接でビニールホースを接着。

剥離剤として、フッ素系の潤滑剤を噴霧する。

劣化した樹脂製エッジは指先だけで、ほぼ完全に剥離できた。新しいエッジの材料

をどうするか・・・だが、FE103Σ は紙製、DC300 は布製でまったく無傷で問題な

いので、紙で再生することにした。新品の頃のオリジナル樹脂製エッジは、とても軽

く柔らかで、発泡ウレタンのような感触だった。これを置き換える紙は何が良いかい

ろいろ考えたが、薄く軽く繊維が長めの和紙を選択。細切りにしてビニールホースの

上に乗せ、木工ボンドを水で3~4倍にめたものをたっぷり含ませた筆で押えると、

表面張力により、それだけで勝手に密着してくれた。乾いたら薄めた木工ボンドをも

う一度重ね塗りした後、アクリル絵の具のマットメジュームを仕上げに塗った。

劣化した樹脂製エッジは指先だけで、ほぼ完全に剥離できた。新しいエッジの材料

をどうするか・・・だが、FE103Σ は紙製、DC300 は布製でまったく無傷で問題な

いので、紙で再生することにした。新品の頃のオリジナル樹脂製エッジは、とても軽

く柔らかで、発泡ウレタンのような感触だった。これを置き換える紙は何が良いかい

ろいろ考えたが、薄く軽く繊維が長めの和紙を選択。細切りにしてビニールホースの

上に乗せ、木工ボンドを水で3~4倍にめたものをたっぷり含ませた筆で押えると、

表面張力により、それだけで勝手に密着してくれた。乾いたら薄めた木工ボンドをも

う一度重ね塗りした後、アクリル絵の具のマットメジュームを仕上げに塗った。

剥離は手だけでは無理で、破いてしまいそうだったから、カッターの刃を800番

のヤスリで「切れない」状態にして、紙とカッターマットの間に丁寧に挿入、横に滑

らせながら剥がした。フッ素系の潤滑剤の噴霧をかなり多めにしたので、もう片側の

エッジは簡単に剥がせた。ただし、簡単とは言っても、手だけで剥がせるわけではな

く、やはり「切れないカッター」は必要だと思う。オリジナル樹脂製エッジの貼り付

け面はコーン紙裏側だが、コーン紙を傷つけずに、樹脂製エッジを完全に取り去るの

は不可能で、劣化したコーン紙が残った裏面に新しいエッジを接着しても、すぐ剥が

れてしまうだろうから、表面に接着することにした。

4月いっぱい試行錯誤しながら、同様の方法で、メインスピーカーも修理完了。

これでその他の機器の最終チェックとして「視聴」ができる環境に近づいた。

親ページに戻る

剥離は手だけでは無理で、破いてしまいそうだったから、カッターの刃を800番

のヤスリで「切れない」状態にして、紙とカッターマットの間に丁寧に挿入、横に滑

らせながら剥がした。フッ素系の潤滑剤の噴霧をかなり多めにしたので、もう片側の

エッジは簡単に剥がせた。ただし、簡単とは言っても、手だけで剥がせるわけではな

く、やはり「切れないカッター」は必要だと思う。オリジナル樹脂製エッジの貼り付

け面はコーン紙裏側だが、コーン紙を傷つけずに、樹脂製エッジを完全に取り去るの

は不可能で、劣化したコーン紙が残った裏面に新しいエッジを接着しても、すぐ剥が

れてしまうだろうから、表面に接着することにした。

4月いっぱい試行錯誤しながら、同様の方法で、メインスピーカーも修理完了。

これでその他の機器の最終チェックとして「視聴」ができる環境に近づいた。

親ページに戻る

エッジの材質は発泡ウレタンのような樹脂で、経年劣化でポロポロだった。

メインのスピーカーも、低音用 Fostex FW305 も同様な有様だった。まずはサブ

システムの UP220 で「修理」を試行。模型作りなどで使うカッターマットに瞬間接

着剤をたらすと、頑固に貼り付いてしまい、水滴型のデコボコができてしまう。マッ

トの材質がポリプロピレンなら瞬接は効かない。だが「修理」に利用するならむしろ

好都合だ。熱帯魚の水槽に空気を送るなどの用途で、細身のビニールホースを思い出

し、ホームセンターで物色すると外形8mmの物があったのでこれを1m購入。半分

に裂いた。カッターマットは裏面がツルツルなので、瞬接でビニールホースを接着。

剥離剤として、フッ素系の潤滑剤を噴霧する。

エッジの材質は発泡ウレタンのような樹脂で、経年劣化でポロポロだった。

メインのスピーカーも、低音用 Fostex FW305 も同様な有様だった。まずはサブ

システムの UP220 で「修理」を試行。模型作りなどで使うカッターマットに瞬間接

着剤をたらすと、頑固に貼り付いてしまい、水滴型のデコボコができてしまう。マッ

トの材質がポリプロピレンなら瞬接は効かない。だが「修理」に利用するならむしろ

好都合だ。熱帯魚の水槽に空気を送るなどの用途で、細身のビニールホースを思い出

し、ホームセンターで物色すると外形8mmの物があったのでこれを1m購入。半分

に裂いた。カッターマットは裏面がツルツルなので、瞬接でビニールホースを接着。

剥離剤として、フッ素系の潤滑剤を噴霧する。

劣化した樹脂製エッジは指先だけで、ほぼ完全に剥離できた。新しいエッジの材料

をどうするか・・・だが、FE103Σ は紙製、DC300 は布製でまったく無傷で問題な

いので、紙で再生することにした。新品の頃のオリジナル樹脂製エッジは、とても軽

く柔らかで、発泡ウレタンのような感触だった。これを置き換える紙は何が良いかい

ろいろ考えたが、薄く軽く繊維が長めの和紙を選択。細切りにしてビニールホースの

上に乗せ、木工ボンドを水で3~4倍にめたものをたっぷり含ませた筆で押えると、

表面張力により、それだけで勝手に密着してくれた。乾いたら薄めた木工ボンドをも

う一度重ね塗りした後、アクリル絵の具のマットメジュームを仕上げに塗った。

劣化した樹脂製エッジは指先だけで、ほぼ完全に剥離できた。新しいエッジの材料

をどうするか・・・だが、FE103Σ は紙製、DC300 は布製でまったく無傷で問題な

いので、紙で再生することにした。新品の頃のオリジナル樹脂製エッジは、とても軽

く柔らかで、発泡ウレタンのような感触だった。これを置き換える紙は何が良いかい

ろいろ考えたが、薄く軽く繊維が長めの和紙を選択。細切りにしてビニールホースの

上に乗せ、木工ボンドを水で3~4倍にめたものをたっぷり含ませた筆で押えると、

表面張力により、それだけで勝手に密着してくれた。乾いたら薄めた木工ボンドをも

う一度重ね塗りした後、アクリル絵の具のマットメジュームを仕上げに塗った。

剥離は手だけでは無理で、破いてしまいそうだったから、カッターの刃を800番

のヤスリで「切れない」状態にして、紙とカッターマットの間に丁寧に挿入、横に滑

らせながら剥がした。フッ素系の潤滑剤の噴霧をかなり多めにしたので、もう片側の

エッジは簡単に剥がせた。ただし、簡単とは言っても、手だけで剥がせるわけではな

く、やはり「切れないカッター」は必要だと思う。オリジナル樹脂製エッジの貼り付

け面はコーン紙裏側だが、コーン紙を傷つけずに、樹脂製エッジを完全に取り去るの

は不可能で、劣化したコーン紙が残った裏面に新しいエッジを接着しても、すぐ剥が

れてしまうだろうから、表面に接着することにした。

4月いっぱい試行錯誤しながら、同様の方法で、メインスピーカーも修理完了。

これでその他の機器の最終チェックとして「視聴」ができる環境に近づいた。

親ページに戻る

剥離は手だけでは無理で、破いてしまいそうだったから、カッターの刃を800番

のヤスリで「切れない」状態にして、紙とカッターマットの間に丁寧に挿入、横に滑

らせながら剥がした。フッ素系の潤滑剤の噴霧をかなり多めにしたので、もう片側の

エッジは簡単に剥がせた。ただし、簡単とは言っても、手だけで剥がせるわけではな

く、やはり「切れないカッター」は必要だと思う。オリジナル樹脂製エッジの貼り付

け面はコーン紙裏側だが、コーン紙を傷つけずに、樹脂製エッジを完全に取り去るの

は不可能で、劣化したコーン紙が残った裏面に新しいエッジを接着しても、すぐ剥が

れてしまうだろうから、表面に接着することにした。

4月いっぱい試行錯誤しながら、同様の方法で、メインスピーカーも修理完了。

これでその他の機器の最終チェックとして「視聴」ができる環境に近づいた。

親ページに戻る