2020年7月「アンプの修理と部品調達」その2

その1へ<-その2->その3へ->その4へ

リスクはあるが、部品を調達に出かけたい。滞在時間を必要最小限にしたいから、

買い物は、真空管5AR4を四本、630Vのコンデンサ、0.47,0.22,0.1μFを

それぞれ20本ずつ。それ以外には目を奪われない。果たして私にそれができるか

自信はないが・・・。決行日は土日祝日は避ける。行き先は富士商会、ラジオデパ

ート、ラジオ会館のみ。できるだけラジオ会館は避けたい。

風の音で起きたら閃いた。今日は水曜、そして強風となれば街中のリスクは低い。

最寄り駅まではマスク無しで行ける。

早めの昼食をとり、秋葉原に出かけた。強風のため6分遅れで正午前に下車。

富士商会は跡形もなく無くなっており、見知らぬビルが建っていた。建物の汚れ方を

見ると、10年、20年は経っている。総武線をくぐって反対側に出る。ラジオデパ

ートも、以前利用していた店が無くなっていた。二階で輸入コンデンサを扱っている

店に行ったが、ピッタリのものが見つからない。同じ階北側にある真空管屋に行って、

5AR4を見せてもらった。Mullard製に15,000円の値が付いていた。私の

3C33アンプもMullard製だが、30年前に1,5000円で買ったものだ。あと

は東芝とナショナル製で、8,000円。ゲッタがたっぷりついているナショナル製

を二本、6AS7が1,000円だったのでこれも二本。計18,000円の買い物

をした。

気は進まないがラジオ会館に足を運ぶことにした。五階の若松通商までが精神衛生

上よろしくない。全店「人形屋」だ。もう「ラジオ会館」と名乗ってはいけないと思

う。店は縮小して存続していた。コンデンサも多数社のものが在庫していて、シズキ

の630Vがあったので20個づつ、ロシア製の5AR4が3,500円だったので

これも2本購入。平日のまっ昼間で本当に良かった。フィギュアオタクの若い男供が

密集する場所だが、ほとんどその姿はなかった。急いで帰路についた。

5998アンプの修理

-------------------------------------------------------------------------------------------------

250V 0.22μF を取り外し新品と交換

写真1

写真1は取り外した250V耐圧のコンデンサ。右の二つが右チャンネル用、真ん中が左チャンネル用で、

上が故障の原因になったもの、ちょっと触ったら表面が崩れて、コンデンサ本体の金属箔がむき出しになった。

他の3つも表面に亀裂が入っている。左の一個は新品・・・いや40年も経ってしまっては未使用品と呼ぶべ

きだろう。これにも亀裂が入っている。他の在庫の未使用品は綺麗だ。おそらくコンデンサ本体を封入したエ

ポキシと見られる樹脂の経年劣化と無理な使い方、両方によるダメージだったのだろう。

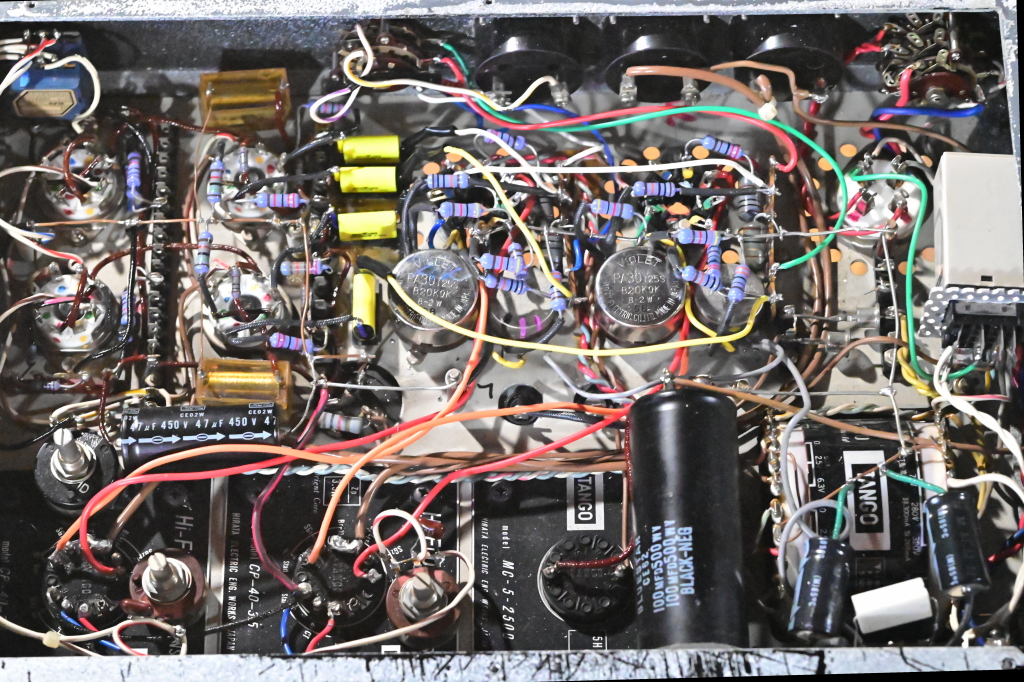

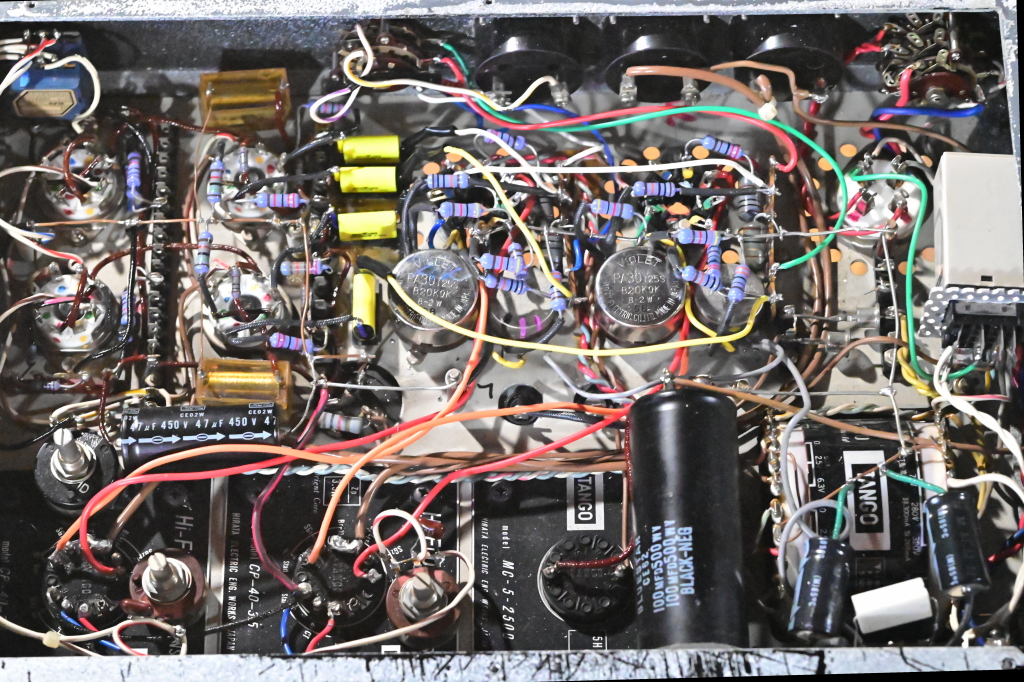

写真2

写真1は取り外した250V耐圧のコンデンサ。右の二つが右チャンネル用、真ん中が左チャンネル用で、

上が故障の原因になったもの、ちょっと触ったら表面が崩れて、コンデンサ本体の金属箔がむき出しになった。

他の3つも表面に亀裂が入っている。左の一個は新品・・・いや40年も経ってしまっては未使用品と呼ぶべ

きだろう。これにも亀裂が入っている。他の在庫の未使用品は綺麗だ。おそらくコンデンサ本体を封入したエ

ポキシと見られる樹脂の経年劣化と無理な使い方、両方によるダメージだったのだろう。

写真2

写真2やや左、上の方に見える4つの黄色いのが新しい630V耐圧のコンデンサ。ざっと電圧をあたって

正常なのを確認したら裏蓋を閉じて定位置に設置。

調整と5998のチェック

1990年頃、当時、5998はSYLBANIA製を二本、TANG-SOL製を七本持っていた。SY

LBANIAのは高かったから使わず、TANG-SOL製の七本のうち一番良いものと二番目を使い始めた。

その二本はゲッタも消耗して老化が始まったため、箱に戻してある。一番ダメなものは青い印がついている。

これは左右どちらに挿しても、DCバランスが取れなかった。今は調節用可変抵抗が二倍の20Kになってい

るから試してみる。今回はアンバラゼロ位置を得ることができたが、可変抵抗ほぼ回しきりの位置だ。この一

本はやはり使わない方が良さそうだ。残る4本のうち2本はとても不安定で、グリッド電流が流れやすいのか、

35mA+35mA=70mA を越えるところまでバイアスを下げると、時間の経過とともに徐々に電流が増えていき、

いつの間にか 100mAを越えている。上がりつづければプレートが赤熱してしまう。安定しているのは 65mA

くらいまでだ。

これだとちょっと音量を上げただけで、歪んだ音になることが心配される。A級動作の範囲を広げるには90mA

は流せるタマが必要だ。残りの二本は安定していて、90mA でも安定している。しばらくはこの二本か。

1990年前後まで、私は秋葉原の富士商会などのタマ屋へよく物色に行っていた。5998は当時、測定

済みの揃ったものは一本4~5千円、それ以外のものは2千円前後で買えた。これには理由があって、もとも

とこの真空管はオーディオ用ではない。使われるのは定電圧回路の出力であって、不揃いでも問題ない訳だ。

これをオーディオ用に使うなら、店がわざわざ測定して、特性の揃ったものを抽出して高値で売っているもの

を買うか、使えないタマも混じっているのを承知で、安いものを7~8本買って、自分で抽出するしかない。

文句を言う客もいたが、買い方を間違っていると思う。

写真3

写真2やや左、上の方に見える4つの黄色いのが新しい630V耐圧のコンデンサ。ざっと電圧をあたって

正常なのを確認したら裏蓋を閉じて定位置に設置。

調整と5998のチェック

1990年頃、当時、5998はSYLBANIA製を二本、TANG-SOL製を七本持っていた。SY

LBANIAのは高かったから使わず、TANG-SOL製の七本のうち一番良いものと二番目を使い始めた。

その二本はゲッタも消耗して老化が始まったため、箱に戻してある。一番ダメなものは青い印がついている。

これは左右どちらに挿しても、DCバランスが取れなかった。今は調節用可変抵抗が二倍の20Kになってい

るから試してみる。今回はアンバラゼロ位置を得ることができたが、可変抵抗ほぼ回しきりの位置だ。この一

本はやはり使わない方が良さそうだ。残る4本のうち2本はとても不安定で、グリッド電流が流れやすいのか、

35mA+35mA=70mA を越えるところまでバイアスを下げると、時間の経過とともに徐々に電流が増えていき、

いつの間にか 100mAを越えている。上がりつづければプレートが赤熱してしまう。安定しているのは 65mA

くらいまでだ。

これだとちょっと音量を上げただけで、歪んだ音になることが心配される。A級動作の範囲を広げるには90mA

は流せるタマが必要だ。残りの二本は安定していて、90mA でも安定している。しばらくはこの二本か。

1990年前後まで、私は秋葉原の富士商会などのタマ屋へよく物色に行っていた。5998は当時、測定

済みの揃ったものは一本4~5千円、それ以外のものは2千円前後で買えた。これには理由があって、もとも

とこの真空管はオーディオ用ではない。使われるのは定電圧回路の出力であって、不揃いでも問題ない訳だ。

これをオーディオ用に使うなら、店がわざわざ測定して、特性の揃ったものを抽出して高値で売っているもの

を買うか、使えないタマも混じっているのを承知で、安いものを7~8本買って、自分で抽出するしかない。

文句を言う客もいたが、買い方を間違っていると思う。

写真3

上の写真3は、並べた真空管の電極部分だ。左が2A3、右が5998だ。赤が陽極(プレート)緑が陰極

(5998は傍熱管だからカソード、2A3は直熱管だからフィラメント)。陽極と陰極の間隔は2A3の方

が広いのが分かる。両者の間にグリッドを入れるから、2A3の方が均一な特性に作りやすい訳だ。そんな

訳で5998は今も昔もあまり評判が良くない。だからこれからも手に入るかもしれない。

ところでこのアンプ、電源を入れてもすぐには音が出ない。電源投入後、出力管のプレートに電流が流れる

まで3分かかる。これは整流管に83を使っているからだ。シングル時代の整流管はUXソケットの5Z3で

120mAくらいで使っていたが、ppにするならせめて200mAは流したい。同じUXソケットの83に

変更した。だが使用上の注意を知らずに、最初の一年間で、二本のシルバニア製の83を潰してしまった。

写真4

上の写真3は、並べた真空管の電極部分だ。左が2A3、右が5998だ。赤が陽極(プレート)緑が陰極

(5998は傍熱管だからカソード、2A3は直熱管だからフィラメント)。陽極と陰極の間隔は2A3の方

が広いのが分かる。両者の間にグリッドを入れるから、2A3の方が均一な特性に作りやすい訳だ。そんな

訳で5998は今も昔もあまり評判が良くない。だからこれからも手に入るかもしれない。

ところでこのアンプ、電源を入れてもすぐには音が出ない。電源投入後、出力管のプレートに電流が流れる

まで3分かかる。これは整流管に83を使っているからだ。シングル時代の整流管はUXソケットの5Z3で

120mAくらいで使っていたが、ppにするならせめて200mAは流したい。同じUXソケットの83に

変更した。だが使用上の注意を知らずに、最初の一年間で、二本のシルバニア製の83を潰してしまった。

写真4

83は、少ない電圧低下で大きな電流を流せる。それは、83が真空管ではなく、ネオン管と同様、放電管

だから。83では放電のためのガスに水銀を使っており、常温では液体になる。だから使用にあたたっては必

ず余熱をして、水銀が充分気化してからプレート電流を流さなければならない。これをしないと激しく消耗し、

寿命を縮める。

このことを知り、電源スイッチを4回路3接点に換装。10時位置ですべてoff、11時位置では電源ト

ランスへのAC100Vの供給on、83プレートへの交流入力off、12時位置ですべてonとした。

ただ、普段使いではやはり煩雑で、いきなり12時位置に回して、後は待つだけで良いよいにタイマーを追加

した。

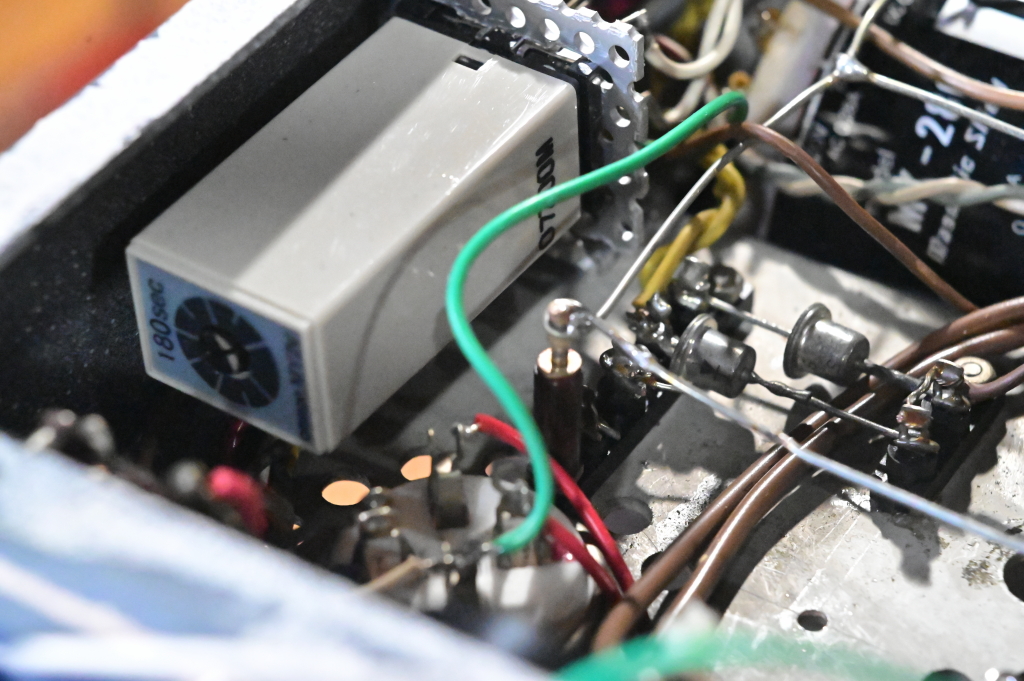

写真5

83は、少ない電圧低下で大きな電流を流せる。それは、83が真空管ではなく、ネオン管と同様、放電管

だから。83では放電のためのガスに水銀を使っており、常温では液体になる。だから使用にあたたっては必

ず余熱をして、水銀が充分気化してからプレート電流を流さなければならない。これをしないと激しく消耗し、

寿命を縮める。

このことを知り、電源スイッチを4回路3接点に換装。10時位置ですべてoff、11時位置では電源ト

ランスへのAC100Vの供給on、83プレートへの交流入力off、12時位置ですべてonとした。

ただ、普段使いではやはり煩雑で、いきなり12時位置に回して、後は待つだけで良いよいにタイマーを追加

した。

写真5

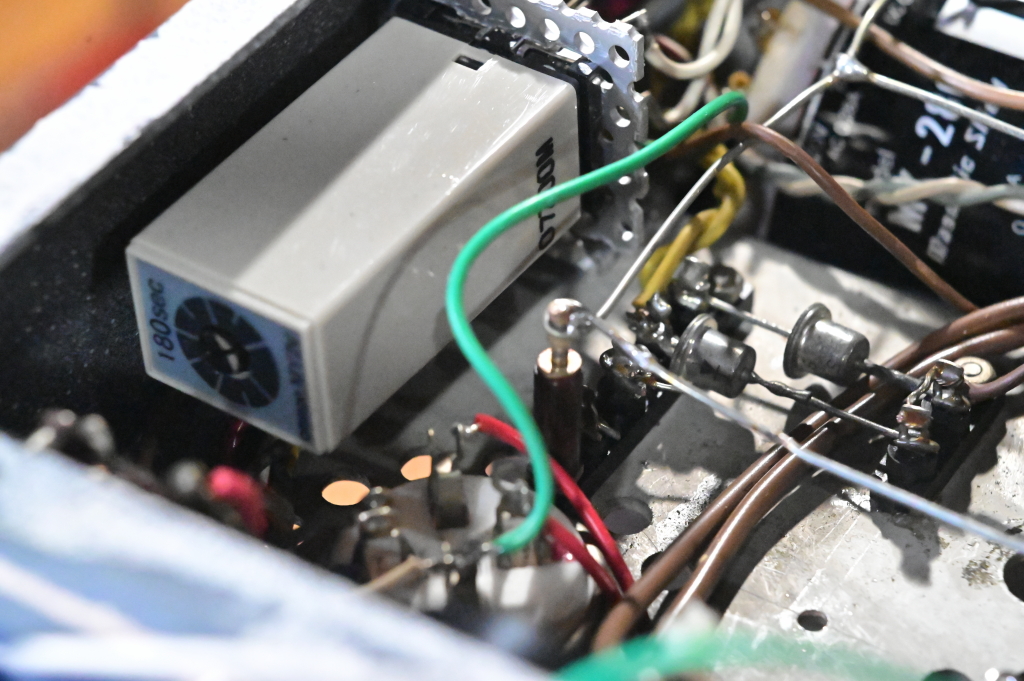

上の写真5、左のライトグレーの直方体がオムロンのディレーリレー180s。わざわざ最大値の3分にセ

ットしてある。長期間の放置を、この時期何となく予感していたのかもしれない。1990年前後の購入だっ

たが、ラジオデパートの店員がなかなか売ろうとしない。使い道を問いただされた。私が説明するとメモして

わざわざ三階の真空管店まで上がっていった。降りてきたときはニコニコ顔に変わっていて、「その用途なら

普段は60~90秒くらいにセットするといいようですよ。」と言いながら、天井裏から2個取り出して売っ

てくれた。もしかすると時限爆弾にでも使いそうなヤツだと思われていたのかも知れない。

音出しチェック(その1)

音的には私好み。高域はわりとシャープで、チェンバロなどの音も、羽で弦を弾く音も聞き分けられるよう

な繊細さも感じられる。低音は混ざりがちでややダンピング特性が悪い感じ。でも昭和っぽくって悪くないと

思う。ジャズトリオなんか結構いい感じだったりする。だがこれは音量を絞った時の話。音量を少し上げると

すぐ歪みっぽい音になり、聴いていられない。電圧増幅部もチェックする必要がありそうだ。出力菅が不安定

な原因にも関わっているかもしれない。

電圧増幅部のチェック

整流管と出力管を外しひっくり返して底板を外す。オシレーターから440Hzの正弦波を入れ、音量つま

みを上げていく。出力管のグリッドとアース間の電圧を計測。オシロスコープの波形を見ると、グリッド接地

側の波形が小さく、形もおかしい。写真を撮ろうとしたとき、急に画面が消えてしまった。鰐口クリップは正

しい位置に噛んでいる。入力をACからGNDに切り替える。表示位置を上下させて水平線を探すが、両チャ

ンネル共見つからない。オシロスコープが壊れた。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

電圧増幅部の位相反転がうまくいっていないことは分かったが、オシロスコープ

が壊れてしまって、修理はより困難になった。このままの回路で、ACバランスが

最良になる抵抗値を見つけるよりも、嫌でも自動的にACバランスが取れてしまう

回路に変更する方が早道かも知れない。

親ページに戻る その1へ<-その2->その3へ->その4へ

上の写真5、左のライトグレーの直方体がオムロンのディレーリレー180s。わざわざ最大値の3分にセ

ットしてある。長期間の放置を、この時期何となく予感していたのかもしれない。1990年前後の購入だっ

たが、ラジオデパートの店員がなかなか売ろうとしない。使い道を問いただされた。私が説明するとメモして

わざわざ三階の真空管店まで上がっていった。降りてきたときはニコニコ顔に変わっていて、「その用途なら

普段は60~90秒くらいにセットするといいようですよ。」と言いながら、天井裏から2個取り出して売っ

てくれた。もしかすると時限爆弾にでも使いそうなヤツだと思われていたのかも知れない。

音出しチェック(その1)

音的には私好み。高域はわりとシャープで、チェンバロなどの音も、羽で弦を弾く音も聞き分けられるよう

な繊細さも感じられる。低音は混ざりがちでややダンピング特性が悪い感じ。でも昭和っぽくって悪くないと

思う。ジャズトリオなんか結構いい感じだったりする。だがこれは音量を絞った時の話。音量を少し上げると

すぐ歪みっぽい音になり、聴いていられない。電圧増幅部もチェックする必要がありそうだ。出力菅が不安定

な原因にも関わっているかもしれない。

電圧増幅部のチェック

整流管と出力管を外しひっくり返して底板を外す。オシレーターから440Hzの正弦波を入れ、音量つま

みを上げていく。出力管のグリッドとアース間の電圧を計測。オシロスコープの波形を見ると、グリッド接地

側の波形が小さく、形もおかしい。写真を撮ろうとしたとき、急に画面が消えてしまった。鰐口クリップは正

しい位置に噛んでいる。入力をACからGNDに切り替える。表示位置を上下させて水平線を探すが、両チャ

ンネル共見つからない。オシロスコープが壊れた。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

電圧増幅部の位相反転がうまくいっていないことは分かったが、オシロスコープ

が壊れてしまって、修理はより困難になった。このままの回路で、ACバランスが

最良になる抵抗値を見つけるよりも、嫌でも自動的にACバランスが取れてしまう

回路に変更する方が早道かも知れない。

親ページに戻る その1へ<-その2->その3へ->その4へ

写真1は取り外した250V耐圧のコンデンサ。右の二つが右チャンネル用、真ん中が左チャンネル用で、

上が故障の原因になったもの、ちょっと触ったら表面が崩れて、コンデンサ本体の金属箔がむき出しになった。

他の3つも表面に亀裂が入っている。左の一個は新品・・・いや40年も経ってしまっては未使用品と呼ぶべ

きだろう。これにも亀裂が入っている。他の在庫の未使用品は綺麗だ。おそらくコンデンサ本体を封入したエ

ポキシと見られる樹脂の経年劣化と無理な使い方、両方によるダメージだったのだろう。

写真2

写真1は取り外した250V耐圧のコンデンサ。右の二つが右チャンネル用、真ん中が左チャンネル用で、

上が故障の原因になったもの、ちょっと触ったら表面が崩れて、コンデンサ本体の金属箔がむき出しになった。

他の3つも表面に亀裂が入っている。左の一個は新品・・・いや40年も経ってしまっては未使用品と呼ぶべ

きだろう。これにも亀裂が入っている。他の在庫の未使用品は綺麗だ。おそらくコンデンサ本体を封入したエ

ポキシと見られる樹脂の経年劣化と無理な使い方、両方によるダメージだったのだろう。

写真2

写真2やや左、上の方に見える4つの黄色いのが新しい630V耐圧のコンデンサ。ざっと電圧をあたって

正常なのを確認したら裏蓋を閉じて定位置に設置。

調整と5998のチェック

1990年頃、当時、5998はSYLBANIA製を二本、TANG-SOL製を七本持っていた。SY

LBANIAのは高かったから使わず、TANG-SOL製の七本のうち一番良いものと二番目を使い始めた。

その二本はゲッタも消耗して老化が始まったため、箱に戻してある。一番ダメなものは青い印がついている。

これは左右どちらに挿しても、DCバランスが取れなかった。今は調節用可変抵抗が二倍の20Kになってい

るから試してみる。今回はアンバラゼロ位置を得ることができたが、可変抵抗ほぼ回しきりの位置だ。この一

本はやはり使わない方が良さそうだ。残る4本のうち2本はとても不安定で、グリッド電流が流れやすいのか、

35mA+35mA=70mA を越えるところまでバイアスを下げると、時間の経過とともに徐々に電流が増えていき、

いつの間にか 100mAを越えている。上がりつづければプレートが赤熱してしまう。安定しているのは 65mA

くらいまでだ。

これだとちょっと音量を上げただけで、歪んだ音になることが心配される。A級動作の範囲を広げるには90mA

は流せるタマが必要だ。残りの二本は安定していて、90mA でも安定している。しばらくはこの二本か。

1990年前後まで、私は秋葉原の富士商会などのタマ屋へよく物色に行っていた。5998は当時、測定

済みの揃ったものは一本4~5千円、それ以外のものは2千円前後で買えた。これには理由があって、もとも

とこの真空管はオーディオ用ではない。使われるのは定電圧回路の出力であって、不揃いでも問題ない訳だ。

これをオーディオ用に使うなら、店がわざわざ測定して、特性の揃ったものを抽出して高値で売っているもの

を買うか、使えないタマも混じっているのを承知で、安いものを7~8本買って、自分で抽出するしかない。

文句を言う客もいたが、買い方を間違っていると思う。

写真3

写真2やや左、上の方に見える4つの黄色いのが新しい630V耐圧のコンデンサ。ざっと電圧をあたって

正常なのを確認したら裏蓋を閉じて定位置に設置。

調整と5998のチェック

1990年頃、当時、5998はSYLBANIA製を二本、TANG-SOL製を七本持っていた。SY

LBANIAのは高かったから使わず、TANG-SOL製の七本のうち一番良いものと二番目を使い始めた。

その二本はゲッタも消耗して老化が始まったため、箱に戻してある。一番ダメなものは青い印がついている。

これは左右どちらに挿しても、DCバランスが取れなかった。今は調節用可変抵抗が二倍の20Kになってい

るから試してみる。今回はアンバラゼロ位置を得ることができたが、可変抵抗ほぼ回しきりの位置だ。この一

本はやはり使わない方が良さそうだ。残る4本のうち2本はとても不安定で、グリッド電流が流れやすいのか、

35mA+35mA=70mA を越えるところまでバイアスを下げると、時間の経過とともに徐々に電流が増えていき、

いつの間にか 100mAを越えている。上がりつづければプレートが赤熱してしまう。安定しているのは 65mA

くらいまでだ。

これだとちょっと音量を上げただけで、歪んだ音になることが心配される。A級動作の範囲を広げるには90mA

は流せるタマが必要だ。残りの二本は安定していて、90mA でも安定している。しばらくはこの二本か。

1990年前後まで、私は秋葉原の富士商会などのタマ屋へよく物色に行っていた。5998は当時、測定

済みの揃ったものは一本4~5千円、それ以外のものは2千円前後で買えた。これには理由があって、もとも

とこの真空管はオーディオ用ではない。使われるのは定電圧回路の出力であって、不揃いでも問題ない訳だ。

これをオーディオ用に使うなら、店がわざわざ測定して、特性の揃ったものを抽出して高値で売っているもの

を買うか、使えないタマも混じっているのを承知で、安いものを7~8本買って、自分で抽出するしかない。

文句を言う客もいたが、買い方を間違っていると思う。

写真3

上の写真3は、並べた真空管の電極部分だ。左が2A3、右が5998だ。赤が陽極(プレート)緑が陰極

(5998は傍熱管だからカソード、2A3は直熱管だからフィラメント)。陽極と陰極の間隔は2A3の方

が広いのが分かる。両者の間にグリッドを入れるから、2A3の方が均一な特性に作りやすい訳だ。そんな

訳で5998は今も昔もあまり評判が良くない。だからこれからも手に入るかもしれない。

ところでこのアンプ、電源を入れてもすぐには音が出ない。電源投入後、出力管のプレートに電流が流れる

まで3分かかる。これは整流管に83を使っているからだ。シングル時代の整流管はUXソケットの5Z3で

120mAくらいで使っていたが、ppにするならせめて200mAは流したい。同じUXソケットの83に

変更した。だが使用上の注意を知らずに、最初の一年間で、二本のシルバニア製の83を潰してしまった。

写真4

上の写真3は、並べた真空管の電極部分だ。左が2A3、右が5998だ。赤が陽極(プレート)緑が陰極

(5998は傍熱管だからカソード、2A3は直熱管だからフィラメント)。陽極と陰極の間隔は2A3の方

が広いのが分かる。両者の間にグリッドを入れるから、2A3の方が均一な特性に作りやすい訳だ。そんな

訳で5998は今も昔もあまり評判が良くない。だからこれからも手に入るかもしれない。

ところでこのアンプ、電源を入れてもすぐには音が出ない。電源投入後、出力管のプレートに電流が流れる

まで3分かかる。これは整流管に83を使っているからだ。シングル時代の整流管はUXソケットの5Z3で

120mAくらいで使っていたが、ppにするならせめて200mAは流したい。同じUXソケットの83に

変更した。だが使用上の注意を知らずに、最初の一年間で、二本のシルバニア製の83を潰してしまった。

写真4

83は、少ない電圧低下で大きな電流を流せる。それは、83が真空管ではなく、ネオン管と同様、放電管

だから。83では放電のためのガスに水銀を使っており、常温では液体になる。だから使用にあたたっては必

ず余熱をして、水銀が充分気化してからプレート電流を流さなければならない。これをしないと激しく消耗し、

寿命を縮める。

このことを知り、電源スイッチを4回路3接点に換装。10時位置ですべてoff、11時位置では電源ト

ランスへのAC100Vの供給on、83プレートへの交流入力off、12時位置ですべてonとした。

ただ、普段使いではやはり煩雑で、いきなり12時位置に回して、後は待つだけで良いよいにタイマーを追加

した。

写真5

83は、少ない電圧低下で大きな電流を流せる。それは、83が真空管ではなく、ネオン管と同様、放電管

だから。83では放電のためのガスに水銀を使っており、常温では液体になる。だから使用にあたたっては必

ず余熱をして、水銀が充分気化してからプレート電流を流さなければならない。これをしないと激しく消耗し、

寿命を縮める。

このことを知り、電源スイッチを4回路3接点に換装。10時位置ですべてoff、11時位置では電源ト

ランスへのAC100Vの供給on、83プレートへの交流入力off、12時位置ですべてonとした。

ただ、普段使いではやはり煩雑で、いきなり12時位置に回して、後は待つだけで良いよいにタイマーを追加

した。

写真5

上の写真5、左のライトグレーの直方体がオムロンのディレーリレー180s。わざわざ最大値の3分にセ

ットしてある。長期間の放置を、この時期何となく予感していたのかもしれない。1990年前後の購入だっ

たが、ラジオデパートの店員がなかなか売ろうとしない。使い道を問いただされた。私が説明するとメモして

わざわざ三階の真空管店まで上がっていった。降りてきたときはニコニコ顔に変わっていて、「その用途なら

普段は60~90秒くらいにセットするといいようですよ。」と言いながら、天井裏から2個取り出して売っ

てくれた。もしかすると時限爆弾にでも使いそうなヤツだと思われていたのかも知れない。

音出しチェック(その1)

音的には私好み。高域はわりとシャープで、チェンバロなどの音も、羽で弦を弾く音も聞き分けられるよう

な繊細さも感じられる。低音は混ざりがちでややダンピング特性が悪い感じ。でも昭和っぽくって悪くないと

思う。ジャズトリオなんか結構いい感じだったりする。だがこれは音量を絞った時の話。音量を少し上げると

すぐ歪みっぽい音になり、聴いていられない。電圧増幅部もチェックする必要がありそうだ。出力菅が不安定

な原因にも関わっているかもしれない。

電圧増幅部のチェック

整流管と出力管を外しひっくり返して底板を外す。オシレーターから440Hzの正弦波を入れ、音量つま

みを上げていく。出力管のグリッドとアース間の電圧を計測。オシロスコープの波形を見ると、グリッド接地

側の波形が小さく、形もおかしい。写真を撮ろうとしたとき、急に画面が消えてしまった。鰐口クリップは正

しい位置に噛んでいる。入力をACからGNDに切り替える。表示位置を上下させて水平線を探すが、両チャ

ンネル共見つからない。オシロスコープが壊れた。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

電圧増幅部の位相反転がうまくいっていないことは分かったが、オシロスコープ

が壊れてしまって、修理はより困難になった。このままの回路で、ACバランスが

最良になる抵抗値を見つけるよりも、嫌でも自動的にACバランスが取れてしまう

回路に変更する方が早道かも知れない。

親ページに戻る その1へ<-その2->その3へ->その4へ

上の写真5、左のライトグレーの直方体がオムロンのディレーリレー180s。わざわざ最大値の3分にセ

ットしてある。長期間の放置を、この時期何となく予感していたのかもしれない。1990年前後の購入だっ

たが、ラジオデパートの店員がなかなか売ろうとしない。使い道を問いただされた。私が説明するとメモして

わざわざ三階の真空管店まで上がっていった。降りてきたときはニコニコ顔に変わっていて、「その用途なら

普段は60~90秒くらいにセットするといいようですよ。」と言いながら、天井裏から2個取り出して売っ

てくれた。もしかすると時限爆弾にでも使いそうなヤツだと思われていたのかも知れない。

音出しチェック(その1)

音的には私好み。高域はわりとシャープで、チェンバロなどの音も、羽で弦を弾く音も聞き分けられるよう

な繊細さも感じられる。低音は混ざりがちでややダンピング特性が悪い感じ。でも昭和っぽくって悪くないと

思う。ジャズトリオなんか結構いい感じだったりする。だがこれは音量を絞った時の話。音量を少し上げると

すぐ歪みっぽい音になり、聴いていられない。電圧増幅部もチェックする必要がありそうだ。出力菅が不安定

な原因にも関わっているかもしれない。

電圧増幅部のチェック

整流管と出力管を外しひっくり返して底板を外す。オシレーターから440Hzの正弦波を入れ、音量つま

みを上げていく。出力管のグリッドとアース間の電圧を計測。オシロスコープの波形を見ると、グリッド接地

側の波形が小さく、形もおかしい。写真を撮ろうとしたとき、急に画面が消えてしまった。鰐口クリップは正

しい位置に噛んでいる。入力をACからGNDに切り替える。表示位置を上下させて水平線を探すが、両チャ

ンネル共見つからない。オシロスコープが壊れた。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

電圧増幅部の位相反転がうまくいっていないことは分かったが、オシロスコープ

が壊れてしまって、修理はより困難になった。このままの回路で、ACバランスが

最良になる抵抗値を見つけるよりも、嫌でも自動的にACバランスが取れてしまう

回路に変更する方が早道かも知れない。

親ページに戻る その1へ<-その2->その3へ->その4へ