2020年7月「アンプの修理と部品調達」その3

その1へ<-その2へ<-その3->その4へ

これから・・・という大事な時にオシロスコープが壊れてしまった。古いのがもう

一台ある。5MHzまでだがオーディオ用では、単一箇所の波形観測だけなら使える。

だが位相反転を視覚的に確認するには二現象が必要だ。パソコンでこれをやる方法も

あるとは思うが、また秋葉原でキットを探したり、一からの勉強も必要かも・・・。

やはりカソード結合型の位相反転は止めて、いささか古いがウィリアムソンアンプ

に使われているPK分割なら、ACバランスは自動的にとれる。出力部の変更に続き

電圧増幅部も総入れ替えなら、まったく新しいアンプを一台作るのと同じ労力になっ

てしまった。

電圧増幅部の入れ替え

-------------------------------------------------------------------------------------------------

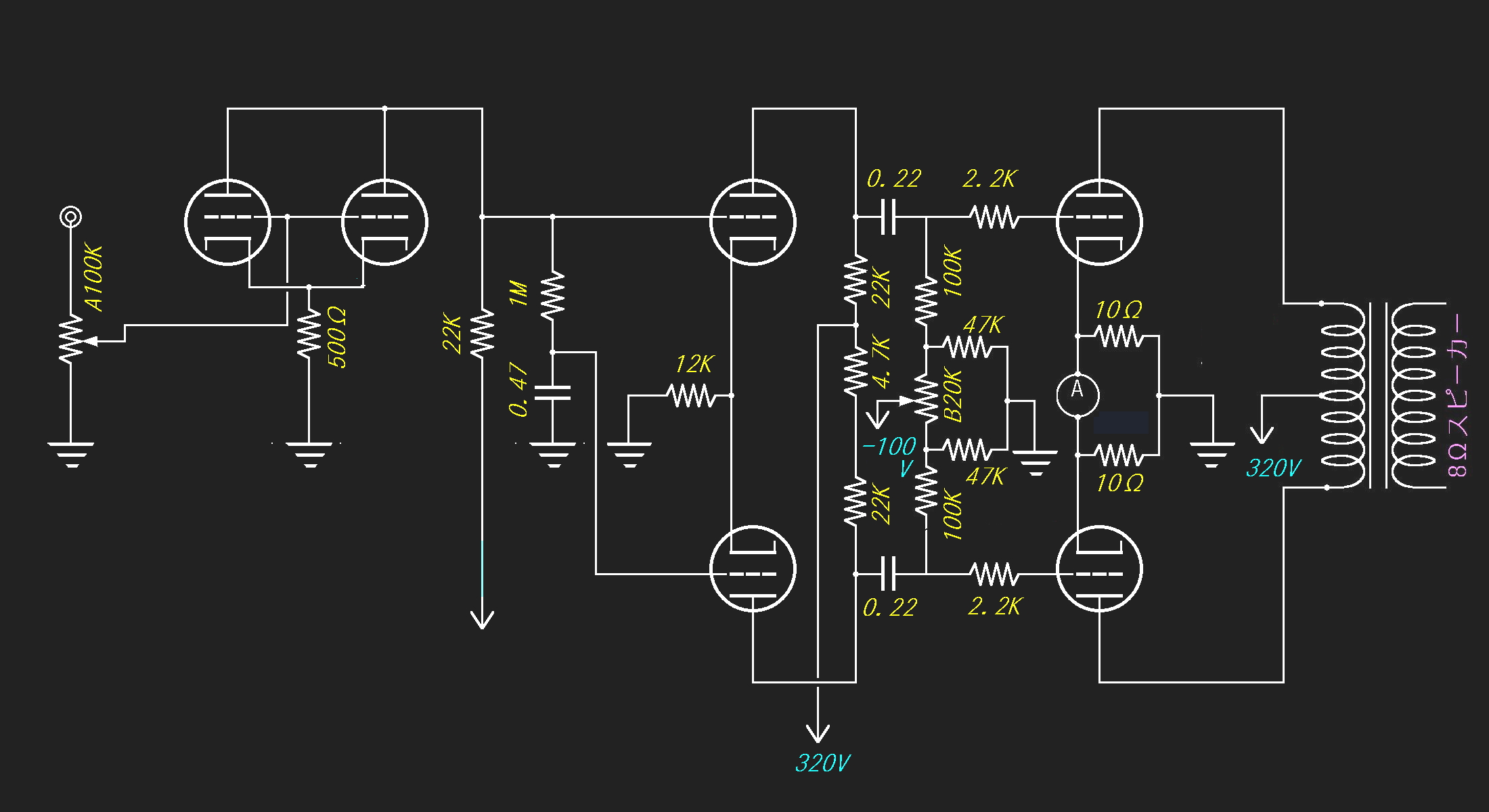

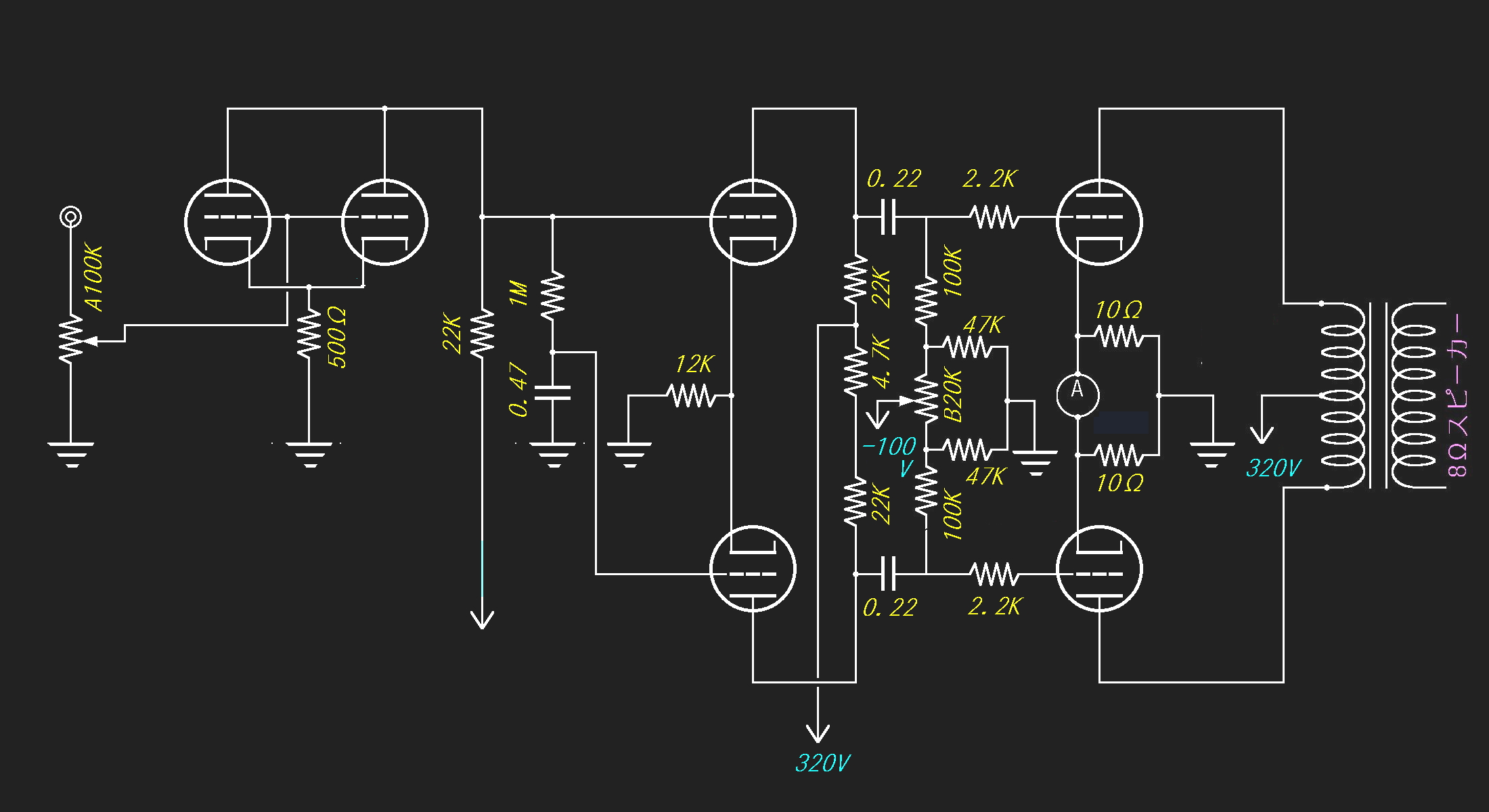

元々の回路

図1

図1がACバランスが崩れている現在の回路。1990年前後、最後にこのアンプを触ったとき、出力段を

自己バイアスにしたのと、83の負担を減らすため、電圧増幅部の電源をシリコンダイオードを使い、独立さ

せた2点の変更を行った。この時の電圧降下用の抵抗値が不適切だったのも原因の一つと考えられる。だが、

仮にこれをクリアして、なおかつACバランスが戻らなかった時は、二段目のプレートに繋がっている抵抗値

をいじる必要が出るかもしれない。二現象オシロなしで適正値を探すのは気が進まない。

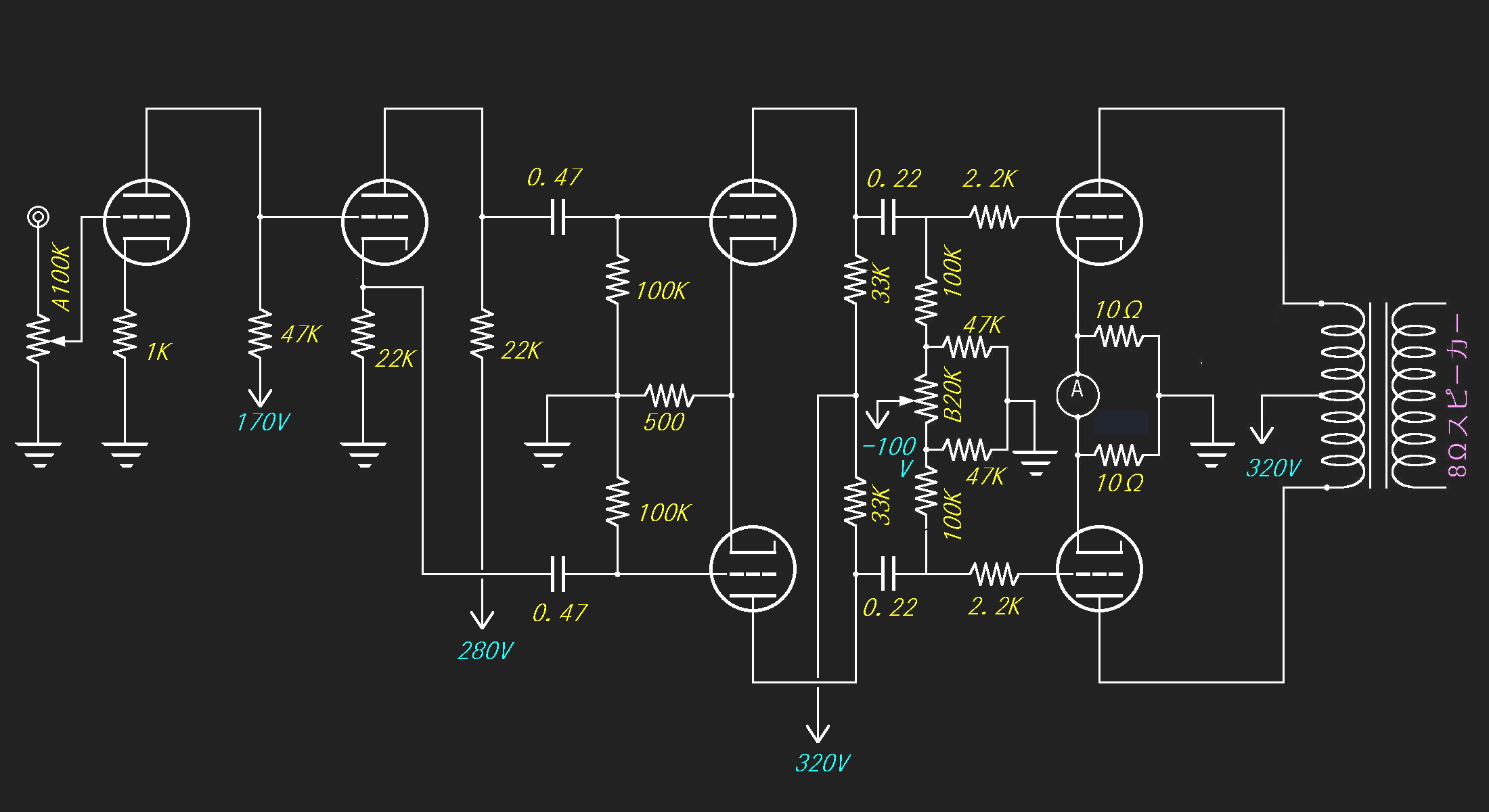

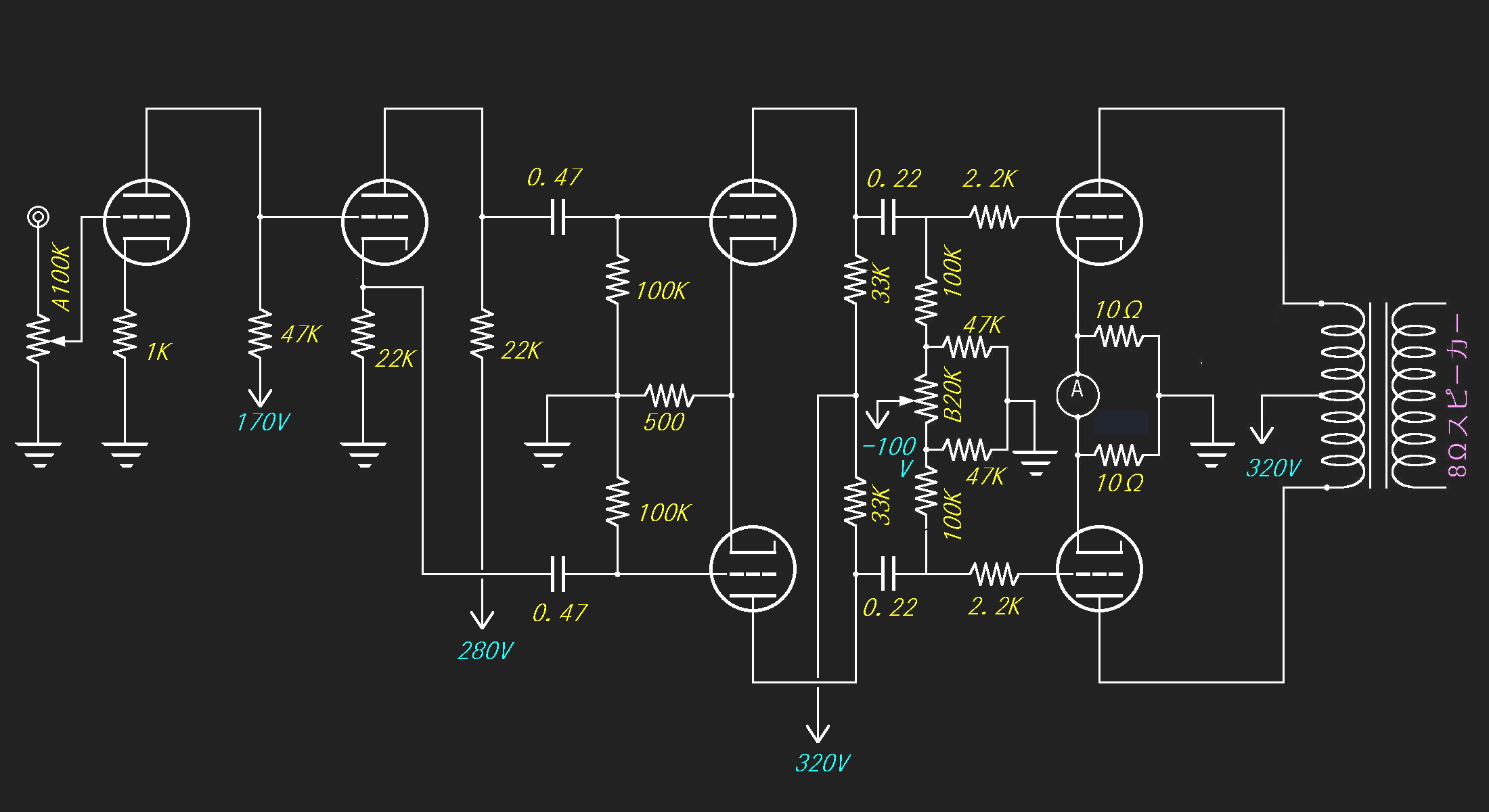

ACバランスがとりやすい回路

図2

図1がACバランスが崩れている現在の回路。1990年前後、最後にこのアンプを触ったとき、出力段を

自己バイアスにしたのと、83の負担を減らすため、電圧増幅部の電源をシリコンダイオードを使い、独立さ

せた2点の変更を行った。この時の電圧降下用の抵抗値が不適切だったのも原因の一つと考えられる。だが、

仮にこれをクリアして、なおかつACバランスが戻らなかった時は、二段目のプレートに繋がっている抵抗値

をいじる必要が出るかもしれない。二現象オシロなしで適正値を探すのは気が進まない。

ACバランスがとりやすい回路

図2

図2はウィリアムソン式に変更する場合の回路。電圧増幅部は一段増えて三段構成になる。各段に供給する

電源は、独立した三つの可変抵抗で補正可能にする。そうすればテスターだけで、次のような手順で調整でき

ると思われる。PK分割回路だからACバランス調整の必要はない。

1.すべての可変抵抗は、一番低めの電圧にセットして電源を入れる

2.三段目が出力管を充分振れるような電圧に設定(計算値320V前後)

3.二段目が三段目に必要な電圧が出せるくらいの電圧に設定(計算値280V)

4.一段目のプレート、二段目のグリッドが直結で、二段目のカソード電位より5V低い電圧に設定

5.上の3と4は繰り返し調整

電圧増幅部の変更

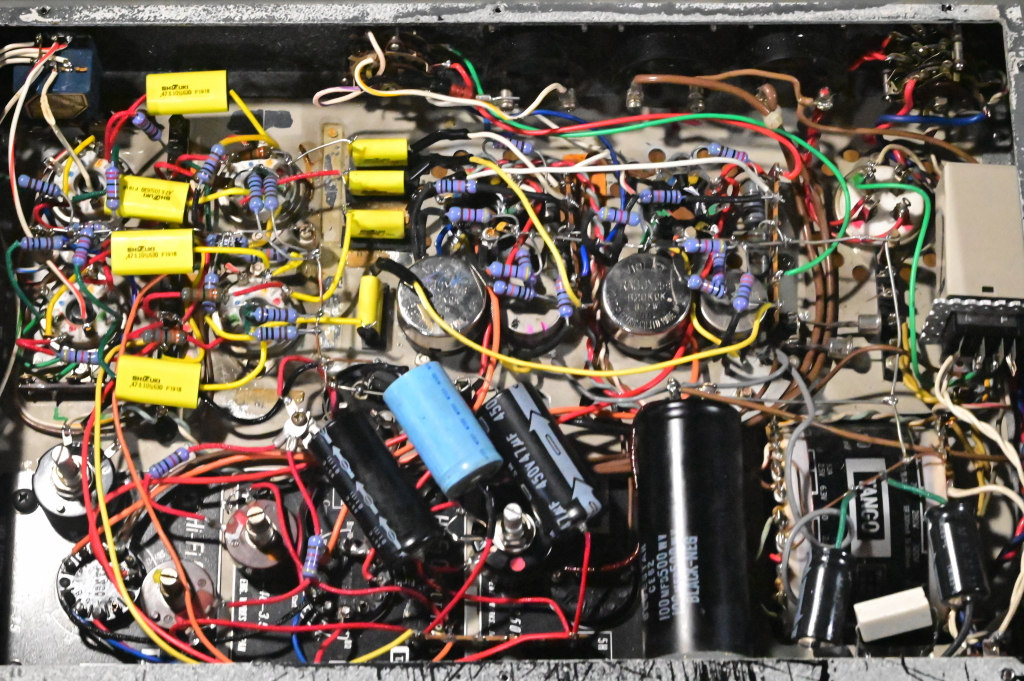

電圧増幅部のヒーター配線以外のパーツを取り除く。位相反転段のグリッド交流接地用のコンデンサは定格

内動作だが、やはりエポキシ樹脂が劣化、ボロボロになっていた。1980年~1990年頃は定評のあった

RIFA社製だが、経年劣化の点でもWIMA社製に及ばない。二段目、三段目を繋ぐカップリングコンデン

サは先週補充したシズキ製を使用。ちょっと音出しが楽しみ。

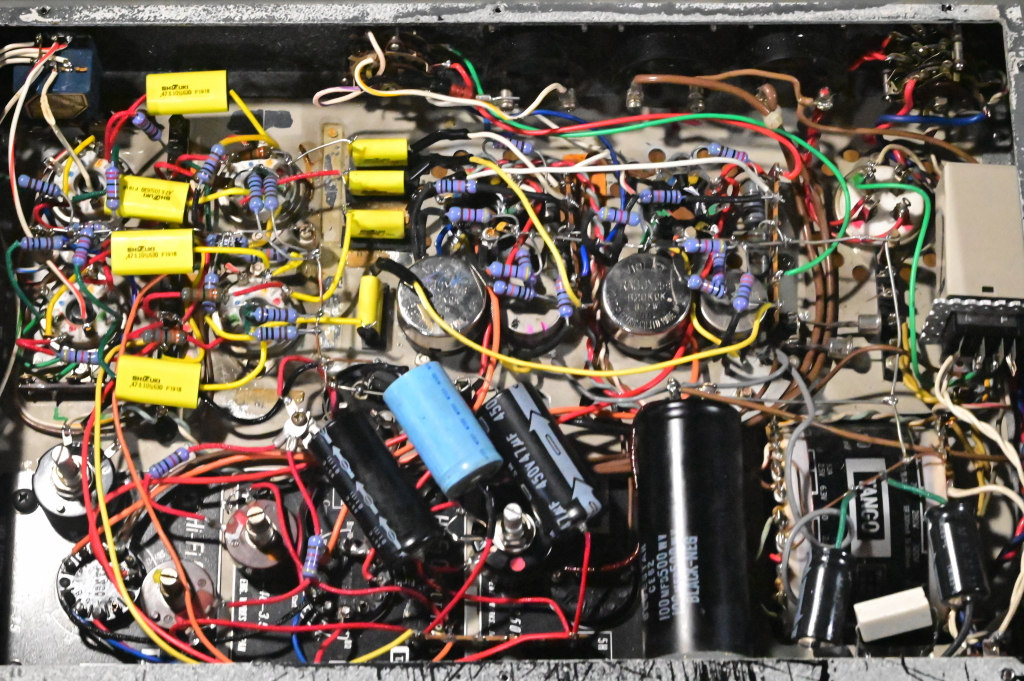

写真1

図2はウィリアムソン式に変更する場合の回路。電圧増幅部は一段増えて三段構成になる。各段に供給する

電源は、独立した三つの可変抵抗で補正可能にする。そうすればテスターだけで、次のような手順で調整でき

ると思われる。PK分割回路だからACバランス調整の必要はない。

1.すべての可変抵抗は、一番低めの電圧にセットして電源を入れる

2.三段目が出力管を充分振れるような電圧に設定(計算値320V前後)

3.二段目が三段目に必要な電圧が出せるくらいの電圧に設定(計算値280V)

4.一段目のプレート、二段目のグリッドが直結で、二段目のカソード電位より5V低い電圧に設定

5.上の3と4は繰り返し調整

電圧増幅部の変更

電圧増幅部のヒーター配線以外のパーツを取り除く。位相反転段のグリッド交流接地用のコンデンサは定格

内動作だが、やはりエポキシ樹脂が劣化、ボロボロになっていた。1980年~1990年頃は定評のあった

RIFA社製だが、経年劣化の点でもWIMA社製に及ばない。二段目、三段目を繋ぐカップリングコンデン

サは先週補充したシズキ製を使用。ちょっと音出しが楽しみ。

写真1

三日間掛けて一気に完成させてしまった。もっと途中経過を撮るべきだったと終わってから気づいたが、も

うどうにもならない。電圧増幅の4本の真空管のみ装着し電源投入。各部の電圧を測定、調整する。恐ろしく

見通しの悪い配線になってしまったが、ミスは無かった。NFB無しの音を聴いてみる。

音出しチェック(その2)

ガラリと変わるかと思ったが音色は似ている。高音は綺麗で低音がやや弾む感じに変わりなかった。何より

も歪みっぽさが無いから、多少音量を上げても気持ちよく聴いていられる。調節ツマミ9時位置でかなりの音

量になる。すこし利得を下げる意味もあるからNFBを掛けてみる。

出力トランスの二次側から一段目のカソードにNFBを戻す。出力が落ちたのでこのまま最適値を探す。

33Kで、約9dBの減衰になる。古い5MHzの一つ目オシロスコープで4KHzの矩形波を見る。左肩に

小さなとんがりが出来ている。80pFを並列に加えるとほぼ消えた。左右とも同じ値で正式にハンダ付けし

て完成。

三日間掛けて一気に完成させてしまった。もっと途中経過を撮るべきだったと終わってから気づいたが、も

うどうにもならない。電圧増幅の4本の真空管のみ装着し電源投入。各部の電圧を測定、調整する。恐ろしく

見通しの悪い配線になってしまったが、ミスは無かった。NFB無しの音を聴いてみる。

音出しチェック(その2)

ガラリと変わるかと思ったが音色は似ている。高音は綺麗で低音がやや弾む感じに変わりなかった。何より

も歪みっぽさが無いから、多少音量を上げても気持ちよく聴いていられる。調節ツマミ9時位置でかなりの音

量になる。すこし利得を下げる意味もあるからNFBを掛けてみる。

出力トランスの二次側から一段目のカソードにNFBを戻す。出力が落ちたのでこのまま最適値を探す。

33Kで、約9dBの減衰になる。古い5MHzの一つ目オシロスコープで4KHzの矩形波を見る。左肩に

小さなとんがりが出来ている。80pFを並列に加えるとほぼ消えた。左右とも同じ値で正式にハンダ付けし

て完成。

音出しチェック(その3)

グスタフ・レオンハルトのチェンバロでゴルトベルク変奏曲を聴く。SATIN M21カートリッジの調

子が戻ってきたので、ここしばらく使っている。動かしつづけることで、ダンパーのグリスが軟化したのかも

知れない。アンプの音はキラキラ感が増した感じだ。本物のチェンバロはこんな大きな音は出ないし、こんな

に広い空間に音が広がることもない。まるで小人になって楽器の中に入って聴いているような音だ。

いつだったか同じレコードを使って、カップリングコンデンサの聴き比べをしたことがある。国産のマルコ

ンやトーワなど、全部同じ音にきこえた。判別できなかった。そんな中でスプラグ製のみ、独自の音に聴こえ

た。だが私にとっては、世間の評価とは裏腹に、値段を裏切るものとしか思えなかった。今回の修理で使った

シズキは大当たりだったようだ。

これにて5998アンプの現役復帰完了。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

先週、思い切って秋葉原に足を運び、真空管の値段が高騰しているのを知った。

整流管の分際で8,000円などとはありえなかった。だが無ければしかたがない

ので買ってきたが、これだと今後使い方が変わる。以前は5AR4のような整流管

は、いつでもどこでも安く手に入る・・・というのが常識だった。だから定格を多

少越えるような酷な使い方も平気でしてきた。だが、これからはそれではダメのよ

うだ。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

各社の5AR4

音出しチェック(その3)

グスタフ・レオンハルトのチェンバロでゴルトベルク変奏曲を聴く。SATIN M21カートリッジの調

子が戻ってきたので、ここしばらく使っている。動かしつづけることで、ダンパーのグリスが軟化したのかも

知れない。アンプの音はキラキラ感が増した感じだ。本物のチェンバロはこんな大きな音は出ないし、こんな

に広い空間に音が広がることもない。まるで小人になって楽器の中に入って聴いているような音だ。

いつだったか同じレコードを使って、カップリングコンデンサの聴き比べをしたことがある。国産のマルコ

ンやトーワなど、全部同じ音にきこえた。判別できなかった。そんな中でスプラグ製のみ、独自の音に聴こえ

た。だが私にとっては、世間の評価とは裏腹に、値段を裏切るものとしか思えなかった。今回の修理で使った

シズキは大当たりだったようだ。

これにて5998アンプの現役復帰完了。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

先週、思い切って秋葉原に足を運び、真空管の値段が高騰しているのを知った。

整流管の分際で8,000円などとはありえなかった。だが無ければしかたがない

ので買ってきたが、これだと今後使い方が変わる。以前は5AR4のような整流管

は、いつでもどこでも安く手に入る・・・というのが常識だった。だから定格を多

少越えるような酷な使い方も平気でしてきた。だが、これからはそれではダメのよ

うだ。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

各社の5AR4

左端がSIEMENS製、これは1990当時、「ひ弱!」と感じた5AR4で、ガラス管が細く電極もス

マート。頂部のゲッタはほとんど消えている。その隣がMullard製、私がもっとも見慣れている形で、

ガラス管は太くてがっちりとしたギザギザつきの電極。昔はSIEMENS製もこの形だった。右から二番目

がSOVTEC製、電極はギザギザつきだがガラス管は細い。右端は松下製、電極はギザギザ無しだがガラス

管は太い。

いつでもどこでも安く手に入るから、定格の250mAを超え、300mAくらいは平気で絞り出すことも

してきた。写真のMullard製はそれでも平気だった。だが、細身のSIEMENS製はすぐ逝ってしま

った。ブランドを信じて4本購入したが、1990当時、既にOEMの第三国製だったのかもしれない。当時

の常識で使っても耐えてくれそうなのは松下製くらいかもしれない。SOVTEC製はちょっと怖いので、

一度実験はしてみたいと思うが、定格を守って使うようにしたい。

左端がSIEMENS製、これは1990当時、「ひ弱!」と感じた5AR4で、ガラス管が細く電極もス

マート。頂部のゲッタはほとんど消えている。その隣がMullard製、私がもっとも見慣れている形で、

ガラス管は太くてがっちりとしたギザギザつきの電極。昔はSIEMENS製もこの形だった。右から二番目

がSOVTEC製、電極はギザギザつきだがガラス管は細い。右端は松下製、電極はギザギザ無しだがガラス

管は太い。

いつでもどこでも安く手に入るから、定格の250mAを超え、300mAくらいは平気で絞り出すことも

してきた。写真のMullard製はそれでも平気だった。だが、細身のSIEMENS製はすぐ逝ってしま

った。ブランドを信じて4本購入したが、1990当時、既にOEMの第三国製だったのかもしれない。当時

の常識で使っても耐えてくれそうなのは松下製くらいかもしれない。SOVTEC製はちょっと怖いので、

一度実験はしてみたいと思うが、定格を守って使うようにしたい。

箱のデザインを見る限り、SIEMENSの貫禄はすごい。松下の箱は「懐かしい!」。意味不明なのが右

端のSOVTEC。SOVがソヴィエトを表すなら、「ソ連の技術」という社名なのだろうか・・・。今後も

手に入るとしたら、3,500円と他と比較すると安く、有力な選択肢なのだが・・・。

箱のデザインを見る限り、SIEMENSの貫禄はすごい。松下の箱は「懐かしい!」。意味不明なのが右

端のSOVTEC。SOVがソヴィエトを表すなら、「ソ連の技術」という社名なのだろうか・・・。今後も

手に入るとしたら、3,500円と他と比較すると安く、有力な選択肢なのだが・・・。

6G4B・6L6GC兼用イントラドライブアンプ 復活。各チャンネル共、電流は120mAに減じて動

作させるようにした。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

梅雨寒のおかげで、何とか手持ちすべての音出しチェックを終えることが出来た。

だがやがて梅雨もあける。夏場はエアコン無しではどうにもならない。オーディオ

趣味はここで一旦休止期間に入る。アンプとスピーカーのセレクタスイッチや、マ

トリックス4チャンネルデバイダなど、作ってみたいものがあるが、その基礎実験

くらいはやるかもしれない。だが真空管主体のシステムとエアコンは相性が悪い。

1.オーディオにとって、エアコンの雑音は邪魔。

2.エアコンにとって、アンプの発熱は迷惑。

3.結果、電気代がかさむ。

よって、夏場は他の趣味を主体に楽しむことにしたい。オーディオ関連は、秋になり

涼しくなったら再開の予定だ。例外はレコードからハードディスクへのデジタル録音。

電源を入れるのはイコライザーアンプだけで済むから。audacityなどのソフ

トの使い方や、どの方式で保存するかでデジタルデータのサイズが変わる。サイズと

音質の兼ね合いから、保存形式を決めたい。

親ページに戻る その1へ<-その2へ<-その3->その4へ

6G4B・6L6GC兼用イントラドライブアンプ 復活。各チャンネル共、電流は120mAに減じて動

作させるようにした。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

梅雨寒のおかげで、何とか手持ちすべての音出しチェックを終えることが出来た。

だがやがて梅雨もあける。夏場はエアコン無しではどうにもならない。オーディオ

趣味はここで一旦休止期間に入る。アンプとスピーカーのセレクタスイッチや、マ

トリックス4チャンネルデバイダなど、作ってみたいものがあるが、その基礎実験

くらいはやるかもしれない。だが真空管主体のシステムとエアコンは相性が悪い。

1.オーディオにとって、エアコンの雑音は邪魔。

2.エアコンにとって、アンプの発熱は迷惑。

3.結果、電気代がかさむ。

よって、夏場は他の趣味を主体に楽しむことにしたい。オーディオ関連は、秋になり

涼しくなったら再開の予定だ。例外はレコードからハードディスクへのデジタル録音。

電源を入れるのはイコライザーアンプだけで済むから。audacityなどのソフ

トの使い方や、どの方式で保存するかでデジタルデータのサイズが変わる。サイズと

音質の兼ね合いから、保存形式を決めたい。

親ページに戻る その1へ<-その2へ<-その3->その4へ

図1がACバランスが崩れている現在の回路。1990年前後、最後にこのアンプを触ったとき、出力段を

自己バイアスにしたのと、83の負担を減らすため、電圧増幅部の電源をシリコンダイオードを使い、独立さ

せた2点の変更を行った。この時の電圧降下用の抵抗値が不適切だったのも原因の一つと考えられる。だが、

仮にこれをクリアして、なおかつACバランスが戻らなかった時は、二段目のプレートに繋がっている抵抗値

をいじる必要が出るかもしれない。二現象オシロなしで適正値を探すのは気が進まない。

ACバランスがとりやすい回路

図2

図1がACバランスが崩れている現在の回路。1990年前後、最後にこのアンプを触ったとき、出力段を

自己バイアスにしたのと、83の負担を減らすため、電圧増幅部の電源をシリコンダイオードを使い、独立さ

せた2点の変更を行った。この時の電圧降下用の抵抗値が不適切だったのも原因の一つと考えられる。だが、

仮にこれをクリアして、なおかつACバランスが戻らなかった時は、二段目のプレートに繋がっている抵抗値

をいじる必要が出るかもしれない。二現象オシロなしで適正値を探すのは気が進まない。

ACバランスがとりやすい回路

図2

図2はウィリアムソン式に変更する場合の回路。電圧増幅部は一段増えて三段構成になる。各段に供給する

電源は、独立した三つの可変抵抗で補正可能にする。そうすればテスターだけで、次のような手順で調整でき

ると思われる。PK分割回路だからACバランス調整の必要はない。

1.すべての可変抵抗は、一番低めの電圧にセットして電源を入れる

2.三段目が出力管を充分振れるような電圧に設定(計算値320V前後)

3.二段目が三段目に必要な電圧が出せるくらいの電圧に設定(計算値280V)

4.一段目のプレート、二段目のグリッドが直結で、二段目のカソード電位より5V低い電圧に設定

5.上の3と4は繰り返し調整

電圧増幅部の変更

電圧増幅部のヒーター配線以外のパーツを取り除く。位相反転段のグリッド交流接地用のコンデンサは定格

内動作だが、やはりエポキシ樹脂が劣化、ボロボロになっていた。1980年~1990年頃は定評のあった

RIFA社製だが、経年劣化の点でもWIMA社製に及ばない。二段目、三段目を繋ぐカップリングコンデン

サは先週補充したシズキ製を使用。ちょっと音出しが楽しみ。

写真1

図2はウィリアムソン式に変更する場合の回路。電圧増幅部は一段増えて三段構成になる。各段に供給する

電源は、独立した三つの可変抵抗で補正可能にする。そうすればテスターだけで、次のような手順で調整でき

ると思われる。PK分割回路だからACバランス調整の必要はない。

1.すべての可変抵抗は、一番低めの電圧にセットして電源を入れる

2.三段目が出力管を充分振れるような電圧に設定(計算値320V前後)

3.二段目が三段目に必要な電圧が出せるくらいの電圧に設定(計算値280V)

4.一段目のプレート、二段目のグリッドが直結で、二段目のカソード電位より5V低い電圧に設定

5.上の3と4は繰り返し調整

電圧増幅部の変更

電圧増幅部のヒーター配線以外のパーツを取り除く。位相反転段のグリッド交流接地用のコンデンサは定格

内動作だが、やはりエポキシ樹脂が劣化、ボロボロになっていた。1980年~1990年頃は定評のあった

RIFA社製だが、経年劣化の点でもWIMA社製に及ばない。二段目、三段目を繋ぐカップリングコンデン

サは先週補充したシズキ製を使用。ちょっと音出しが楽しみ。

写真1

三日間掛けて一気に完成させてしまった。もっと途中経過を撮るべきだったと終わってから気づいたが、も

うどうにもならない。電圧増幅の4本の真空管のみ装着し電源投入。各部の電圧を測定、調整する。恐ろしく

見通しの悪い配線になってしまったが、ミスは無かった。NFB無しの音を聴いてみる。

音出しチェック(その2)

ガラリと変わるかと思ったが音色は似ている。高音は綺麗で低音がやや弾む感じに変わりなかった。何より

も歪みっぽさが無いから、多少音量を上げても気持ちよく聴いていられる。調節ツマミ9時位置でかなりの音

量になる。すこし利得を下げる意味もあるからNFBを掛けてみる。

出力トランスの二次側から一段目のカソードにNFBを戻す。出力が落ちたのでこのまま最適値を探す。

33Kで、約9dBの減衰になる。古い5MHzの一つ目オシロスコープで4KHzの矩形波を見る。左肩に

小さなとんがりが出来ている。80pFを並列に加えるとほぼ消えた。左右とも同じ値で正式にハンダ付けし

て完成。

三日間掛けて一気に完成させてしまった。もっと途中経過を撮るべきだったと終わってから気づいたが、も

うどうにもならない。電圧増幅の4本の真空管のみ装着し電源投入。各部の電圧を測定、調整する。恐ろしく

見通しの悪い配線になってしまったが、ミスは無かった。NFB無しの音を聴いてみる。

音出しチェック(その2)

ガラリと変わるかと思ったが音色は似ている。高音は綺麗で低音がやや弾む感じに変わりなかった。何より

も歪みっぽさが無いから、多少音量を上げても気持ちよく聴いていられる。調節ツマミ9時位置でかなりの音

量になる。すこし利得を下げる意味もあるからNFBを掛けてみる。

出力トランスの二次側から一段目のカソードにNFBを戻す。出力が落ちたのでこのまま最適値を探す。

33Kで、約9dBの減衰になる。古い5MHzの一つ目オシロスコープで4KHzの矩形波を見る。左肩に

小さなとんがりが出来ている。80pFを並列に加えるとほぼ消えた。左右とも同じ値で正式にハンダ付けし

て完成。

音出しチェック(その3)

グスタフ・レオンハルトのチェンバロでゴルトベルク変奏曲を聴く。SATIN M21カートリッジの調

子が戻ってきたので、ここしばらく使っている。動かしつづけることで、ダンパーのグリスが軟化したのかも

知れない。アンプの音はキラキラ感が増した感じだ。本物のチェンバロはこんな大きな音は出ないし、こんな

に広い空間に音が広がることもない。まるで小人になって楽器の中に入って聴いているような音だ。

いつだったか同じレコードを使って、カップリングコンデンサの聴き比べをしたことがある。国産のマルコ

ンやトーワなど、全部同じ音にきこえた。判別できなかった。そんな中でスプラグ製のみ、独自の音に聴こえ

た。だが私にとっては、世間の評価とは裏腹に、値段を裏切るものとしか思えなかった。今回の修理で使った

シズキは大当たりだったようだ。

これにて5998アンプの現役復帰完了。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

先週、思い切って秋葉原に足を運び、真空管の値段が高騰しているのを知った。

整流管の分際で8,000円などとはありえなかった。だが無ければしかたがない

ので買ってきたが、これだと今後使い方が変わる。以前は5AR4のような整流管

は、いつでもどこでも安く手に入る・・・というのが常識だった。だから定格を多

少越えるような酷な使い方も平気でしてきた。だが、これからはそれではダメのよ

うだ。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

各社の5AR4

音出しチェック(その3)

グスタフ・レオンハルトのチェンバロでゴルトベルク変奏曲を聴く。SATIN M21カートリッジの調

子が戻ってきたので、ここしばらく使っている。動かしつづけることで、ダンパーのグリスが軟化したのかも

知れない。アンプの音はキラキラ感が増した感じだ。本物のチェンバロはこんな大きな音は出ないし、こんな

に広い空間に音が広がることもない。まるで小人になって楽器の中に入って聴いているような音だ。

いつだったか同じレコードを使って、カップリングコンデンサの聴き比べをしたことがある。国産のマルコ

ンやトーワなど、全部同じ音にきこえた。判別できなかった。そんな中でスプラグ製のみ、独自の音に聴こえ

た。だが私にとっては、世間の評価とは裏腹に、値段を裏切るものとしか思えなかった。今回の修理で使った

シズキは大当たりだったようだ。

これにて5998アンプの現役復帰完了。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

先週、思い切って秋葉原に足を運び、真空管の値段が高騰しているのを知った。

整流管の分際で8,000円などとはありえなかった。だが無ければしかたがない

ので買ってきたが、これだと今後使い方が変わる。以前は5AR4のような整流管

は、いつでもどこでも安く手に入る・・・というのが常識だった。だから定格を多

少越えるような酷な使い方も平気でしてきた。だが、これからはそれではダメのよ

うだ。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

各社の5AR4

左端がSIEMENS製、これは1990当時、「ひ弱!」と感じた5AR4で、ガラス管が細く電極もス

マート。頂部のゲッタはほとんど消えている。その隣がMullard製、私がもっとも見慣れている形で、

ガラス管は太くてがっちりとしたギザギザつきの電極。昔はSIEMENS製もこの形だった。右から二番目

がSOVTEC製、電極はギザギザつきだがガラス管は細い。右端は松下製、電極はギザギザ無しだがガラス

管は太い。

いつでもどこでも安く手に入るから、定格の250mAを超え、300mAくらいは平気で絞り出すことも

してきた。写真のMullard製はそれでも平気だった。だが、細身のSIEMENS製はすぐ逝ってしま

った。ブランドを信じて4本購入したが、1990当時、既にOEMの第三国製だったのかもしれない。当時

の常識で使っても耐えてくれそうなのは松下製くらいかもしれない。SOVTEC製はちょっと怖いので、

一度実験はしてみたいと思うが、定格を守って使うようにしたい。

左端がSIEMENS製、これは1990当時、「ひ弱!」と感じた5AR4で、ガラス管が細く電極もス

マート。頂部のゲッタはほとんど消えている。その隣がMullard製、私がもっとも見慣れている形で、

ガラス管は太くてがっちりとしたギザギザつきの電極。昔はSIEMENS製もこの形だった。右から二番目

がSOVTEC製、電極はギザギザつきだがガラス管は細い。右端は松下製、電極はギザギザ無しだがガラス

管は太い。

いつでもどこでも安く手に入るから、定格の250mAを超え、300mAくらいは平気で絞り出すことも

してきた。写真のMullard製はそれでも平気だった。だが、細身のSIEMENS製はすぐ逝ってしま

った。ブランドを信じて4本購入したが、1990当時、既にOEMの第三国製だったのかもしれない。当時

の常識で使っても耐えてくれそうなのは松下製くらいかもしれない。SOVTEC製はちょっと怖いので、

一度実験はしてみたいと思うが、定格を守って使うようにしたい。

箱のデザインを見る限り、SIEMENSの貫禄はすごい。松下の箱は「懐かしい!」。意味不明なのが右

端のSOVTEC。SOVがソヴィエトを表すなら、「ソ連の技術」という社名なのだろうか・・・。今後も

手に入るとしたら、3,500円と他と比較すると安く、有力な選択肢なのだが・・・。

箱のデザインを見る限り、SIEMENSの貫禄はすごい。松下の箱は「懐かしい!」。意味不明なのが右

端のSOVTEC。SOVがソヴィエトを表すなら、「ソ連の技術」という社名なのだろうか・・・。今後も

手に入るとしたら、3,500円と他と比較すると安く、有力な選択肢なのだが・・・。

6G4B・6L6GC兼用イントラドライブアンプ 復活。各チャンネル共、電流は120mAに減じて動

作させるようにした。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

梅雨寒のおかげで、何とか手持ちすべての音出しチェックを終えることが出来た。

だがやがて梅雨もあける。夏場はエアコン無しではどうにもならない。オーディオ

趣味はここで一旦休止期間に入る。アンプとスピーカーのセレクタスイッチや、マ

トリックス4チャンネルデバイダなど、作ってみたいものがあるが、その基礎実験

くらいはやるかもしれない。だが真空管主体のシステムとエアコンは相性が悪い。

1.オーディオにとって、エアコンの雑音は邪魔。

2.エアコンにとって、アンプの発熱は迷惑。

3.結果、電気代がかさむ。

よって、夏場は他の趣味を主体に楽しむことにしたい。オーディオ関連は、秋になり

涼しくなったら再開の予定だ。例外はレコードからハードディスクへのデジタル録音。

電源を入れるのはイコライザーアンプだけで済むから。audacityなどのソフ

トの使い方や、どの方式で保存するかでデジタルデータのサイズが変わる。サイズと

音質の兼ね合いから、保存形式を決めたい。

親ページに戻る その1へ<-その2へ<-その3->その4へ

6G4B・6L6GC兼用イントラドライブアンプ 復活。各チャンネル共、電流は120mAに減じて動

作させるようにした。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

梅雨寒のおかげで、何とか手持ちすべての音出しチェックを終えることが出来た。

だがやがて梅雨もあける。夏場はエアコン無しではどうにもならない。オーディオ

趣味はここで一旦休止期間に入る。アンプとスピーカーのセレクタスイッチや、マ

トリックス4チャンネルデバイダなど、作ってみたいものがあるが、その基礎実験

くらいはやるかもしれない。だが真空管主体のシステムとエアコンは相性が悪い。

1.オーディオにとって、エアコンの雑音は邪魔。

2.エアコンにとって、アンプの発熱は迷惑。

3.結果、電気代がかさむ。

よって、夏場は他の趣味を主体に楽しむことにしたい。オーディオ関連は、秋になり

涼しくなったら再開の予定だ。例外はレコードからハードディスクへのデジタル録音。

電源を入れるのはイコライザーアンプだけで済むから。audacityなどのソフ

トの使い方や、どの方式で保存するかでデジタルデータのサイズが変わる。サイズと

音質の兼ね合いから、保存形式を決めたい。

親ページに戻る その1へ<-その2へ<-その3->その4へ