2020年7月「アンプの修理と部品調達」その4

その1へ<-その2へ<-その3へ<-その4

先々のことを考えると、二現象オシロ無しでオーディオ機器を取り扱うのは苦しい。

連休前にもう一度秋葉原にいくことにした。ネットで調べると30MHzのものなら

二現象オシロがたった30,000円ちょっとで買える時代になったようだ。ただし

ブラウン管を使ったアナログではなく、デジタル式だ。日本製の姿は無く、中国製ば

かりだ。気はすすまないが背に腹は代えられない。

火曜、30年ぶりに秋月電子に行く。平日の昼前だというのに混んでいた。実物を

見せてもらい購入。店の人の話によると、菊水電子などの国内メーカーは、オシロス

コープのような素人が使う測定器からは、ずっと以前に撤退したらしい。

前回、抵抗やコンデンサについては売っている店や値段などチェックしておいた。

秋以降、何か作ろうとしたらトランス類が必要になる。ラジオデパートの地下へ見に

行った。30年前、既にLuxや山水はトランス生産を終了していて、手に入るもの

は旧製品の在庫のみだった。わずかに平田製作所がただ一社、新しい製品を出して、

割と手頃な値段で売られていた。2020年現在は廃業していた。かつての同等品を

受注生産の形で、細々と作っているらしい。

中国製二現象オシロ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

実際に使ってみる

やはり左右のチャンネルが同時に確認できるので、 格段に便利だ。テストしているアンプの台になって

いるのが菊水電子の5MHz一つ目オシロ。オーデ

ィオ用途なら5Mで充分だが、一つ目だと二度手間

になってしまう。だからストレスを感じていた。

右写真、右上が中国製オシロ。黄色が左チャンネ

ル、赤が右チャンネルだ。オシロの下がテスト中の

6G4B、6L6GC兼用イントラドライブアンプ。

440Hzの矩形波、出力約0.5W時の波形だ。

頂上の右下がりの斜面は、低域の減衰を示している

が、出力トランスに加え、入力トランスも使う以上、

低域が伸びないのは当然のことだと思う。

中国製オシロのモニタ画面は、何だか大昔のパソ

コン画面を思い出す。65536色と、マニュアル

には書いてあるが、n88BASICを使っていた

16色時代の画面にしか見えない。月初めに壊れて

しまった35MHzオシロもその頃買ったものだ。

オーディオだけなら必要無かったが、1980年

代は、市販品のパソコンは存在しなかった。自作し

かなく、そのためにTTL回路も扱いながら必要に

なって、当時高性能のオシロを買ったのだ。その頃

のCPUはi8080やZ-80といった8bit

で、メモリーフル装備で64KByteクロックは

1MHzという代物だった。

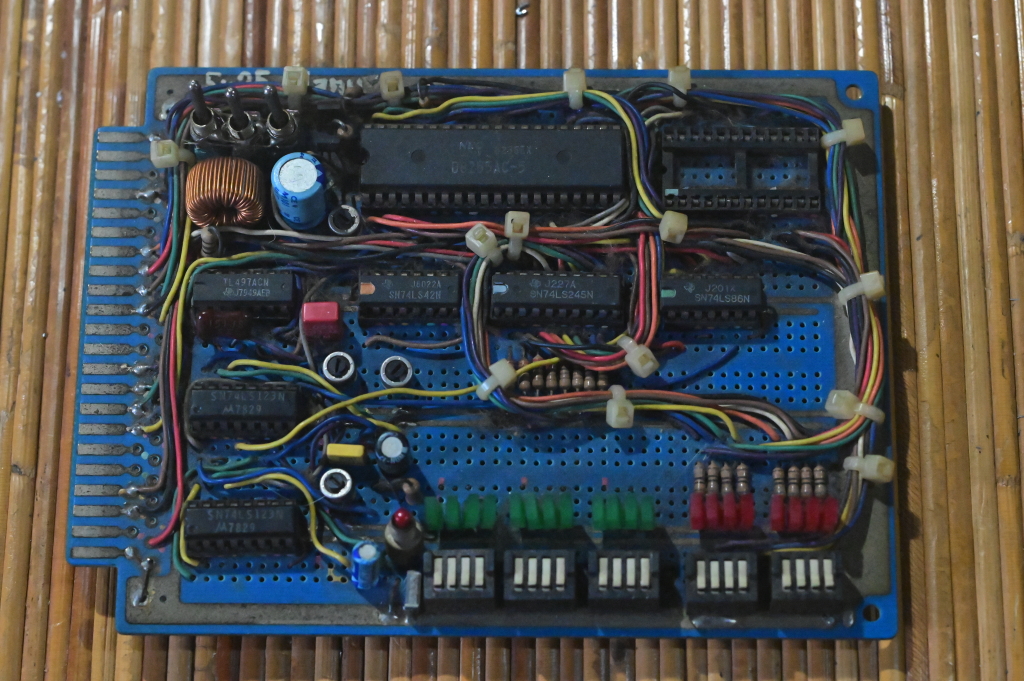

自作パソコン本体は既に廃棄。今、手元に残って

格段に便利だ。テストしているアンプの台になって

いるのが菊水電子の5MHz一つ目オシロ。オーデ

ィオ用途なら5Mで充分だが、一つ目だと二度手間

になってしまう。だからストレスを感じていた。

右写真、右上が中国製オシロ。黄色が左チャンネ

ル、赤が右チャンネルだ。オシロの下がテスト中の

6G4B、6L6GC兼用イントラドライブアンプ。

440Hzの矩形波、出力約0.5W時の波形だ。

頂上の右下がりの斜面は、低域の減衰を示している

が、出力トランスに加え、入力トランスも使う以上、

低域が伸びないのは当然のことだと思う。

中国製オシロのモニタ画面は、何だか大昔のパソ

コン画面を思い出す。65536色と、マニュアル

には書いてあるが、n88BASICを使っていた

16色時代の画面にしか見えない。月初めに壊れて

しまった35MHzオシロもその頃買ったものだ。

オーディオだけなら必要無かったが、1980年

代は、市販品のパソコンは存在しなかった。自作し

かなく、そのためにTTL回路も扱いながら必要に

なって、当時高性能のオシロを買ったのだ。その頃

のCPUはi8080やZ-80といった8bit

で、メモリーフル装備で64KByteクロックは

1MHzという代物だった。

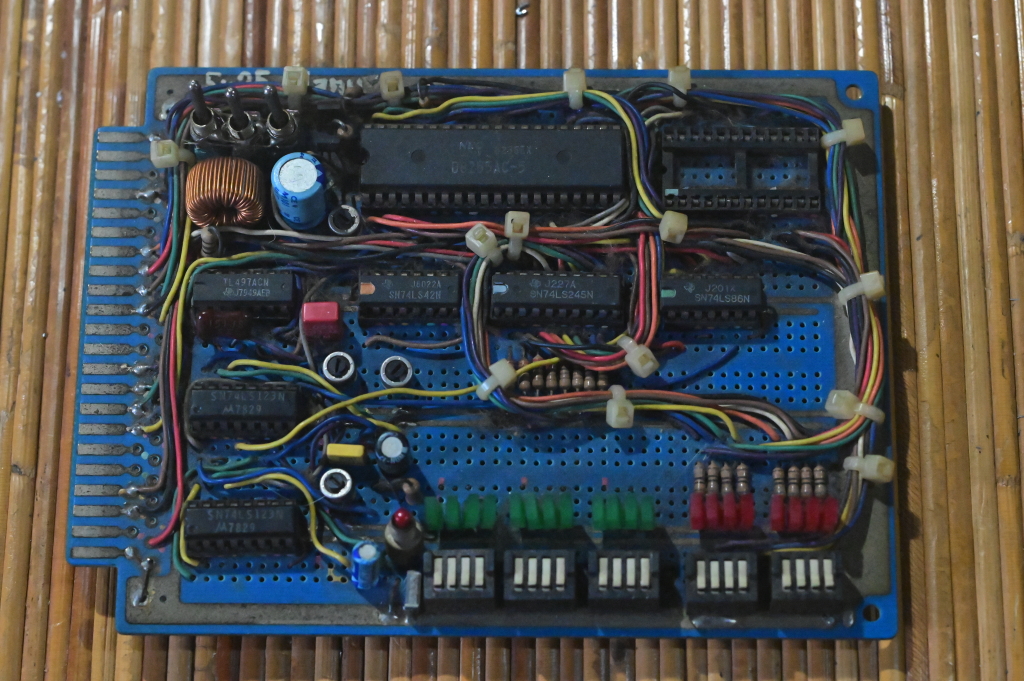

自作パソコン本体は既に廃棄。今、手元に残って いるのは右の写真、EPROMライターだけだ。

新しいパソコンを作るなら、最初に絶対必要になる

から捨てずに置いてあったもの。写真右上にROM

2716を挿す。右下の8個の赤いLEDとディッ

プスイッチで、データの値を設定する。その左の、

16個並んだ緑のLEDとディップスイッチでデー

タを書き込むアドレスを設定する。さらに左の赤い

押しボタンで書き込み・・・すごい時代だった。

これで何とか秋以降、趣味を続けていくため必要

なものが整った。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

だが、趣味を続けると言っても、それは修理までの話で、新規作成の場合、トラン

スが一つのハードルになることが分かった。涼しくなって最初に試してみたいのが、

QS方式を参考にした、マトリックス4チャンネル。双三極菅4~6本を使いたい。

真空管は、6DJ8が2~30本ある。抵抗コンデンサ、スイッチ、ソケット類もあ

る。プリアンプ用ケースを買えば出来そうだが、電源トランスはそう簡単には手に入

らない!

一旦廃棄処分として、壊れたオシロと一緒に、廃品回収車を待っていたトランスは、

1.LUX 電源トランス 8D52

2.LUX 出力トランス SS4B2.5

3.LUX 電源チョーク 4BC10

以上は、きたなく汚れていて、所々サビもあり、見た目が悪いからが理由。

4.TANGO 電源トランス ST-30S 温度ヒューズ溶断、使用不能。

いるのは右の写真、EPROMライターだけだ。

新しいパソコンを作るなら、最初に絶対必要になる

から捨てずに置いてあったもの。写真右上にROM

2716を挿す。右下の8個の赤いLEDとディッ

プスイッチで、データの値を設定する。その左の、

16個並んだ緑のLEDとディップスイッチでデー

タを書き込むアドレスを設定する。さらに左の赤い

押しボタンで書き込み・・・すごい時代だった。

これで何とか秋以降、趣味を続けていくため必要

なものが整った。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

だが、趣味を続けると言っても、それは修理までの話で、新規作成の場合、トラン

スが一つのハードルになることが分かった。涼しくなって最初に試してみたいのが、

QS方式を参考にした、マトリックス4チャンネル。双三極菅4~6本を使いたい。

真空管は、6DJ8が2~30本ある。抵抗コンデンサ、スイッチ、ソケット類もあ

る。プリアンプ用ケースを買えば出来そうだが、電源トランスはそう簡単には手に入

らない!

一旦廃棄処分として、壊れたオシロと一緒に、廃品回収車を待っていたトランスは、

1.LUX 電源トランス 8D52

2.LUX 出力トランス SS4B2.5

3.LUX 電源チョーク 4BC10

以上は、きたなく汚れていて、所々サビもあり、見た目が悪いからが理由。

4.TANGO 電源トランス ST-30S 温度ヒューズ溶断、使用不能。

方針を180°変更。一切廃棄しない!

1~3は見た目の問題だけであるから、クリーニングと必要に応じて塗装などを行

えば、あとはトランスを活かす回路を考えるだけだ。だが、4.のST-30Sは、

内蔵する温度ヒューズが溶断してしまって、一次側AC100V巻線の導通がない。

1970年代の電源トランスには、温度ヒューズは入っていなかった。1980年代

には火災の原因とならないよう、一般向けに、パーツとして販売されるトランスには

温度ヒューズを内蔵させることを、法律で、トランスメーカーに義務付けた訳だ。

今後は容易に入手出来ないとなれば、何とか使えるようにしたい・・・。

電源トランス(ST-30S)の復活

-------------------------------------------------------------------------------------------------

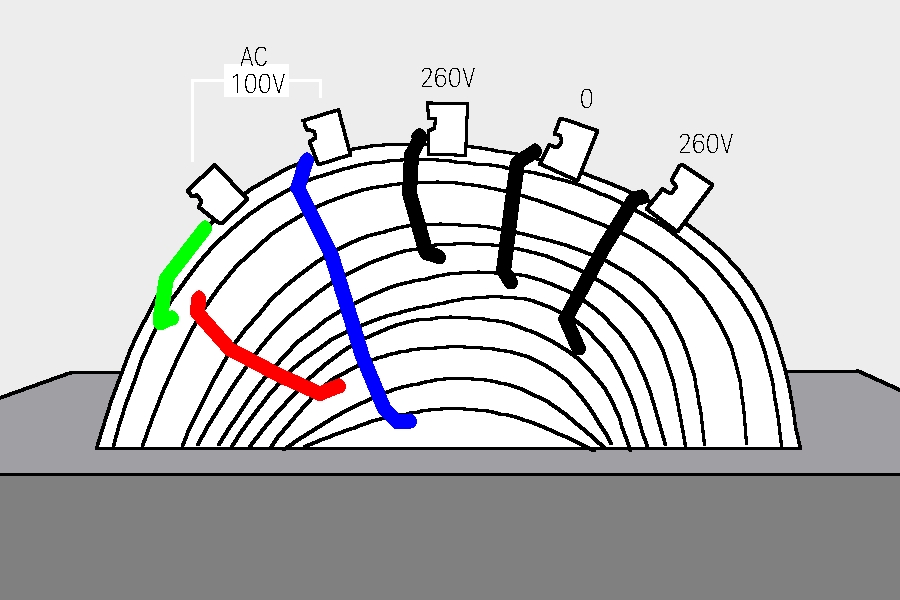

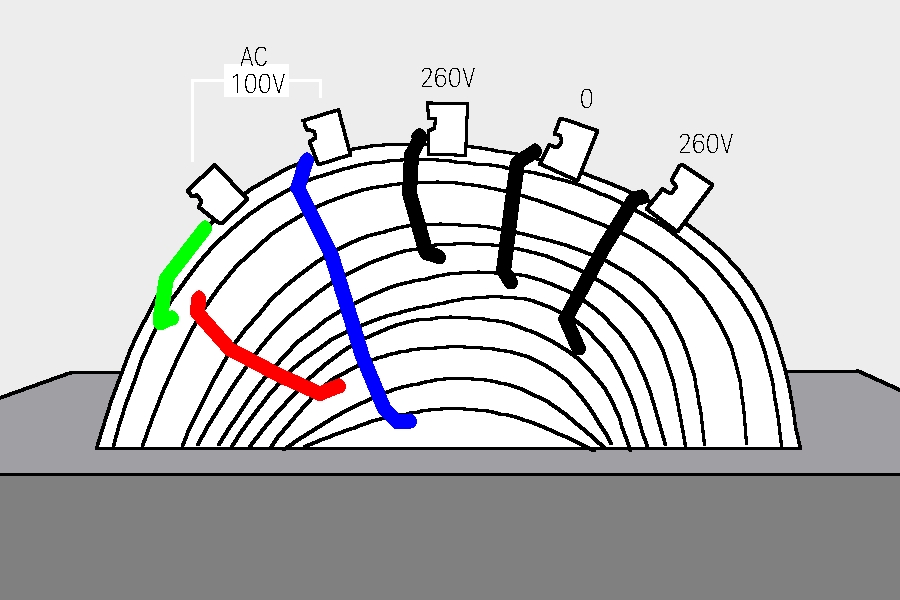

まずは観察と導通チェックをする。写真だと見づ らいので右の図で説明する。

結論を先に言うと復活は簡単だった!

まず右図で青のリード線が端子に繋がっており、

緑のリード線がもう一方の端子に繋がっていて、両

者の導通が断たれている。また緑と同じ階層に赤の

リード線が入っている。緑-赤間に温度ヒューズが

入っていると、容易に推測できる。

赤のリード線を外周側でカット。外皮を剥いて青

との導通を見る。テスターの針が大きく振れて導通

を確認。赤を延長し、端子に直接ハンダ付けすれば

らいので右の図で説明する。

結論を先に言うと復活は簡単だった!

まず右図で青のリード線が端子に繋がっており、

緑のリード線がもう一方の端子に繋がっていて、両

者の導通が断たれている。また緑と同じ階層に赤の

リード線が入っている。緑-赤間に温度ヒューズが

入っていると、容易に推測できる。

赤のリード線を外周側でカット。外皮を剥いて青

との導通を見る。テスターの針が大きく振れて導通

を確認。赤を延長し、端子に直接ハンダ付けすれば 使用可能になる。

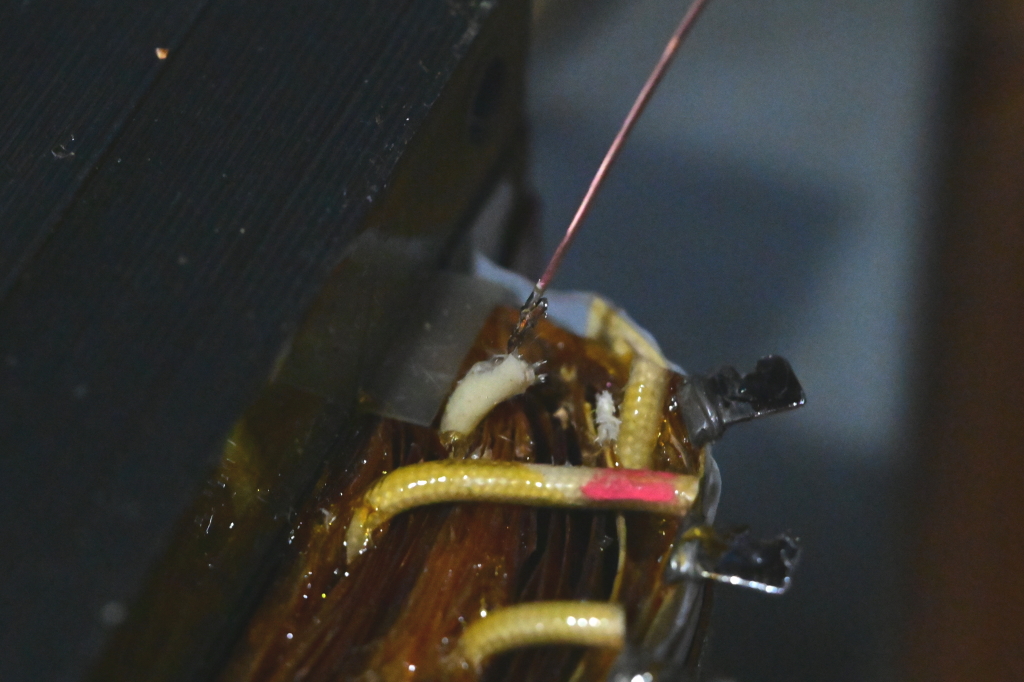

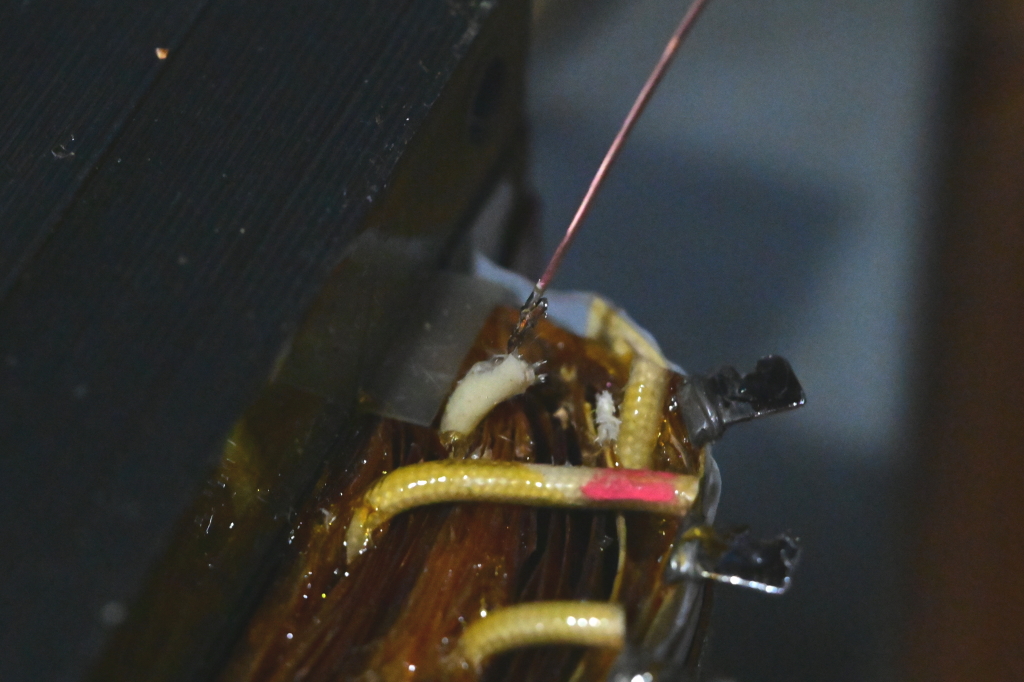

右の写真のように、0.6mmくらいの銅線を巻

線にハンダ付けして延長する。

エンパイヤチューブと熱収縮チューブをかぶせる。

銅線を端子にからげ、ハンダ付けする。

使用可能になる。

右の写真のように、0.6mmくらいの銅線を巻

線にハンダ付けして延長する。

エンパイヤチューブと熱収縮チューブをかぶせる。

銅線を端子にからげ、ハンダ付けする。 簡単に復活、めでたしめでたしだが、温度ヒュー

ズの機能は失っているから、安全対策は省略できな

い。トランスの裏ラベルに、「一次側外付けヒュー

ズ0.7A」と指定されているので、必ず設置し、

必要に応じ、今後ますます入手が難しくなるだろう

整流菅や出力菅保護の目的もあるから、二次側にも

サーキットブレーカーなどを挿入するのも良いかも

しれない。

ST-30sは復活した。だがチャンネルデバイダに使うのは勿体ないかもしれない・・・。プリ向け

の電源トランスは、あと2つ手持ちがある。Luxの7A32Bはプリ用だが、ショートリングは巻いてい

ない。TANGOのPH-70はプリ用ではなく、6BQ5などミニチュア五極出力菅のシングル用だ。だ

からやはりショートリングは巻いていない。プリアンプの雑音対策を尽くしたST-30sは、数mVを扱

うイコライザー部を含むアンプに使うべきだと思う。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

トランス類については、タムラなど、まだ生産を続けているメーカーもあるが、

高価なものが多く、手が出ない。アンプ作りを始めた1970年代終盤、雑誌の記

事で使われていたトランスは、Lux、タムラ、山水などが多かったように思う。

だがLuxや山水は生産を止めてしまい入手困難になっていた。TANGOが品数

を増やし、ユーザーも増えていったのは、そんな時期だった。だが、Luxの代わ

りに使うのには、最初勇気が必要だった。NFB専用巻線の有無など違いがあって、

雑誌の回路図通りにはいかないからだ。だが、Luxに比較すると割安な価格だっ

たため恐る恐る使い始めた。

2020年現在、そのTANGOは既に廃業していた。金さえ出せば、タムラの

新品も買えるが、受注生産の型番もあるらしい。また、LuxのOY-15シリー

ズは、所々塗装がハゲた中古品、2個セットで36,000円などと、法外な値段

で売られている。TANGO無き今、また新たに、手頃な値段で、ちゃんと使える

トランスを探さなければならないようだ。

7/26、ネット検索で偶然旧山水の技術者が、当時の技術でトランスを作り続

けていることを知った。だがやはり割高感がある。TANGO製で一万円台後半か

ら、二万円台半ばまでの価格帯で購入していた出力トランスと、カタログ性能が同

等と見られるものが、タムラ同様4万円以上する。だが、作り続けているメーカー

がまだあるという事実は、私にとっては大変喜ばしいニュースだった。

親ページに戻る その1へ<-その2へ<-その3へ<-その4

簡単に復活、めでたしめでたしだが、温度ヒュー

ズの機能は失っているから、安全対策は省略できな

い。トランスの裏ラベルに、「一次側外付けヒュー

ズ0.7A」と指定されているので、必ず設置し、

必要に応じ、今後ますます入手が難しくなるだろう

整流菅や出力菅保護の目的もあるから、二次側にも

サーキットブレーカーなどを挿入するのも良いかも

しれない。

ST-30sは復活した。だがチャンネルデバイダに使うのは勿体ないかもしれない・・・。プリ向け

の電源トランスは、あと2つ手持ちがある。Luxの7A32Bはプリ用だが、ショートリングは巻いてい

ない。TANGOのPH-70はプリ用ではなく、6BQ5などミニチュア五極出力菅のシングル用だ。だ

からやはりショートリングは巻いていない。プリアンプの雑音対策を尽くしたST-30sは、数mVを扱

うイコライザー部を含むアンプに使うべきだと思う。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

トランス類については、タムラなど、まだ生産を続けているメーカーもあるが、

高価なものが多く、手が出ない。アンプ作りを始めた1970年代終盤、雑誌の記

事で使われていたトランスは、Lux、タムラ、山水などが多かったように思う。

だがLuxや山水は生産を止めてしまい入手困難になっていた。TANGOが品数

を増やし、ユーザーも増えていったのは、そんな時期だった。だが、Luxの代わ

りに使うのには、最初勇気が必要だった。NFB専用巻線の有無など違いがあって、

雑誌の回路図通りにはいかないからだ。だが、Luxに比較すると割安な価格だっ

たため恐る恐る使い始めた。

2020年現在、そのTANGOは既に廃業していた。金さえ出せば、タムラの

新品も買えるが、受注生産の型番もあるらしい。また、LuxのOY-15シリー

ズは、所々塗装がハゲた中古品、2個セットで36,000円などと、法外な値段

で売られている。TANGO無き今、また新たに、手頃な値段で、ちゃんと使える

トランスを探さなければならないようだ。

7/26、ネット検索で偶然旧山水の技術者が、当時の技術でトランスを作り続

けていることを知った。だがやはり割高感がある。TANGO製で一万円台後半か

ら、二万円台半ばまでの価格帯で購入していた出力トランスと、カタログ性能が同

等と見られるものが、タムラ同様4万円以上する。だが、作り続けているメーカー

がまだあるという事実は、私にとっては大変喜ばしいニュースだった。

親ページに戻る その1へ<-その2へ<-その3へ<-その4

格段に便利だ。テストしているアンプの台になって

いるのが菊水電子の5MHz一つ目オシロ。オーデ

ィオ用途なら5Mで充分だが、一つ目だと二度手間

になってしまう。だからストレスを感じていた。

右写真、右上が中国製オシロ。黄色が左チャンネ

ル、赤が右チャンネルだ。オシロの下がテスト中の

6G4B、6L6GC兼用イントラドライブアンプ。

440Hzの矩形波、出力約0.5W時の波形だ。

頂上の右下がりの斜面は、低域の減衰を示している

が、出力トランスに加え、入力トランスも使う以上、

低域が伸びないのは当然のことだと思う。

中国製オシロのモニタ画面は、何だか大昔のパソ

コン画面を思い出す。65536色と、マニュアル

には書いてあるが、n88BASICを使っていた

16色時代の画面にしか見えない。月初めに壊れて

しまった35MHzオシロもその頃買ったものだ。

オーディオだけなら必要無かったが、1980年

代は、市販品のパソコンは存在しなかった。自作し

かなく、そのためにTTL回路も扱いながら必要に

なって、当時高性能のオシロを買ったのだ。その頃

のCPUはi8080やZ-80といった8bit

で、メモリーフル装備で64KByteクロックは

1MHzという代物だった。

自作パソコン本体は既に廃棄。今、手元に残って

格段に便利だ。テストしているアンプの台になって

いるのが菊水電子の5MHz一つ目オシロ。オーデ

ィオ用途なら5Mで充分だが、一つ目だと二度手間

になってしまう。だからストレスを感じていた。

右写真、右上が中国製オシロ。黄色が左チャンネ

ル、赤が右チャンネルだ。オシロの下がテスト中の

6G4B、6L6GC兼用イントラドライブアンプ。

440Hzの矩形波、出力約0.5W時の波形だ。

頂上の右下がりの斜面は、低域の減衰を示している

が、出力トランスに加え、入力トランスも使う以上、

低域が伸びないのは当然のことだと思う。

中国製オシロのモニタ画面は、何だか大昔のパソ

コン画面を思い出す。65536色と、マニュアル

には書いてあるが、n88BASICを使っていた

16色時代の画面にしか見えない。月初めに壊れて

しまった35MHzオシロもその頃買ったものだ。

オーディオだけなら必要無かったが、1980年

代は、市販品のパソコンは存在しなかった。自作し

かなく、そのためにTTL回路も扱いながら必要に

なって、当時高性能のオシロを買ったのだ。その頃

のCPUはi8080やZ-80といった8bit

で、メモリーフル装備で64KByteクロックは

1MHzという代物だった。

自作パソコン本体は既に廃棄。今、手元に残って いるのは右の写真、EPROMライターだけだ。

新しいパソコンを作るなら、最初に絶対必要になる

から捨てずに置いてあったもの。写真右上にROM

2716を挿す。右下の8個の赤いLEDとディッ

プスイッチで、データの値を設定する。その左の、

16個並んだ緑のLEDとディップスイッチでデー

タを書き込むアドレスを設定する。さらに左の赤い

押しボタンで書き込み・・・すごい時代だった。

これで何とか秋以降、趣味を続けていくため必要

なものが整った。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

だが、趣味を続けると言っても、それは修理までの話で、新規作成の場合、トラン

スが一つのハードルになることが分かった。涼しくなって最初に試してみたいのが、

QS方式を参考にした、マトリックス4チャンネル。双三極菅4~6本を使いたい。

真空管は、6DJ8が2~30本ある。抵抗コンデンサ、スイッチ、ソケット類もあ

る。プリアンプ用ケースを買えば出来そうだが、電源トランスはそう簡単には手に入

らない!

一旦廃棄処分として、壊れたオシロと一緒に、廃品回収車を待っていたトランスは、

1.LUX 電源トランス 8D52

2.LUX 出力トランス SS4B2.5

3.LUX 電源チョーク 4BC10

以上は、きたなく汚れていて、所々サビもあり、見た目が悪いからが理由。

4.TANGO 電源トランス ST-30S 温度ヒューズ溶断、使用不能。

いるのは右の写真、EPROMライターだけだ。

新しいパソコンを作るなら、最初に絶対必要になる

から捨てずに置いてあったもの。写真右上にROM

2716を挿す。右下の8個の赤いLEDとディッ

プスイッチで、データの値を設定する。その左の、

16個並んだ緑のLEDとディップスイッチでデー

タを書き込むアドレスを設定する。さらに左の赤い

押しボタンで書き込み・・・すごい時代だった。

これで何とか秋以降、趣味を続けていくため必要

なものが整った。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

だが、趣味を続けると言っても、それは修理までの話で、新規作成の場合、トラン

スが一つのハードルになることが分かった。涼しくなって最初に試してみたいのが、

QS方式を参考にした、マトリックス4チャンネル。双三極菅4~6本を使いたい。

真空管は、6DJ8が2~30本ある。抵抗コンデンサ、スイッチ、ソケット類もあ

る。プリアンプ用ケースを買えば出来そうだが、電源トランスはそう簡単には手に入

らない!

一旦廃棄処分として、壊れたオシロと一緒に、廃品回収車を待っていたトランスは、

1.LUX 電源トランス 8D52

2.LUX 出力トランス SS4B2.5

3.LUX 電源チョーク 4BC10

以上は、きたなく汚れていて、所々サビもあり、見た目が悪いからが理由。

4.TANGO 電源トランス ST-30S 温度ヒューズ溶断、使用不能。

らいので右の図で説明する。

結論を先に言うと復活は簡単だった!

まず右図で青のリード線が端子に繋がっており、

緑のリード線がもう一方の端子に繋がっていて、両

者の導通が断たれている。また緑と同じ階層に赤の

リード線が入っている。緑-赤間に温度ヒューズが

入っていると、容易に推測できる。

赤のリード線を外周側でカット。外皮を剥いて青

との導通を見る。テスターの針が大きく振れて導通

を確認。赤を延長し、端子に直接ハンダ付けすれば

らいので右の図で説明する。

結論を先に言うと復活は簡単だった!

まず右図で青のリード線が端子に繋がっており、

緑のリード線がもう一方の端子に繋がっていて、両

者の導通が断たれている。また緑と同じ階層に赤の

リード線が入っている。緑-赤間に温度ヒューズが

入っていると、容易に推測できる。

赤のリード線を外周側でカット。外皮を剥いて青

との導通を見る。テスターの針が大きく振れて導通

を確認。赤を延長し、端子に直接ハンダ付けすれば 使用可能になる。

右の写真のように、0.6mmくらいの銅線を巻

線にハンダ付けして延長する。

エンパイヤチューブと熱収縮チューブをかぶせる。

銅線を端子にからげ、ハンダ付けする。

使用可能になる。

右の写真のように、0.6mmくらいの銅線を巻

線にハンダ付けして延長する。

エンパイヤチューブと熱収縮チューブをかぶせる。

銅線を端子にからげ、ハンダ付けする。 簡単に復活、めでたしめでたしだが、温度ヒュー

ズの機能は失っているから、安全対策は省略できな

い。トランスの裏ラベルに、「一次側外付けヒュー

ズ0.7A」と指定されているので、必ず設置し、

必要に応じ、今後ますます入手が難しくなるだろう

整流菅や出力菅保護の目的もあるから、二次側にも

サーキットブレーカーなどを挿入するのも良いかも

しれない。

ST-30sは復活した。だがチャンネルデバイダに使うのは勿体ないかもしれない・・・。プリ向け

の電源トランスは、あと2つ手持ちがある。Luxの7A32Bはプリ用だが、ショートリングは巻いてい

ない。TANGOのPH-70はプリ用ではなく、6BQ5などミニチュア五極出力菅のシングル用だ。だ

からやはりショートリングは巻いていない。プリアンプの雑音対策を尽くしたST-30sは、数mVを扱

うイコライザー部を含むアンプに使うべきだと思う。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

トランス類については、タムラなど、まだ生産を続けているメーカーもあるが、

高価なものが多く、手が出ない。アンプ作りを始めた1970年代終盤、雑誌の記

事で使われていたトランスは、Lux、タムラ、山水などが多かったように思う。

だがLuxや山水は生産を止めてしまい入手困難になっていた。TANGOが品数

を増やし、ユーザーも増えていったのは、そんな時期だった。だが、Luxの代わ

りに使うのには、最初勇気が必要だった。NFB専用巻線の有無など違いがあって、

雑誌の回路図通りにはいかないからだ。だが、Luxに比較すると割安な価格だっ

たため恐る恐る使い始めた。

2020年現在、そのTANGOは既に廃業していた。金さえ出せば、タムラの

新品も買えるが、受注生産の型番もあるらしい。また、LuxのOY-15シリー

ズは、所々塗装がハゲた中古品、2個セットで36,000円などと、法外な値段

で売られている。TANGO無き今、また新たに、手頃な値段で、ちゃんと使える

トランスを探さなければならないようだ。

7/26、ネット検索で偶然旧山水の技術者が、当時の技術でトランスを作り続

けていることを知った。だがやはり割高感がある。TANGO製で一万円台後半か

ら、二万円台半ばまでの価格帯で購入していた出力トランスと、カタログ性能が同

等と見られるものが、タムラ同様4万円以上する。だが、作り続けているメーカー

がまだあるという事実は、私にとっては大変喜ばしいニュースだった。

親ページに戻る その1へ<-その2へ<-その3へ<-その4

簡単に復活、めでたしめでたしだが、温度ヒュー

ズの機能は失っているから、安全対策は省略できな

い。トランスの裏ラベルに、「一次側外付けヒュー

ズ0.7A」と指定されているので、必ず設置し、

必要に応じ、今後ますます入手が難しくなるだろう

整流菅や出力菅保護の目的もあるから、二次側にも

サーキットブレーカーなどを挿入するのも良いかも

しれない。

ST-30sは復活した。だがチャンネルデバイダに使うのは勿体ないかもしれない・・・。プリ向け

の電源トランスは、あと2つ手持ちがある。Luxの7A32Bはプリ用だが、ショートリングは巻いてい

ない。TANGOのPH-70はプリ用ではなく、6BQ5などミニチュア五極出力菅のシングル用だ。だ

からやはりショートリングは巻いていない。プリアンプの雑音対策を尽くしたST-30sは、数mVを扱

うイコライザー部を含むアンプに使うべきだと思う。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

トランス類については、タムラなど、まだ生産を続けているメーカーもあるが、

高価なものが多く、手が出ない。アンプ作りを始めた1970年代終盤、雑誌の記

事で使われていたトランスは、Lux、タムラ、山水などが多かったように思う。

だがLuxや山水は生産を止めてしまい入手困難になっていた。TANGOが品数

を増やし、ユーザーも増えていったのは、そんな時期だった。だが、Luxの代わ

りに使うのには、最初勇気が必要だった。NFB専用巻線の有無など違いがあって、

雑誌の回路図通りにはいかないからだ。だが、Luxに比較すると割安な価格だっ

たため恐る恐る使い始めた。

2020年現在、そのTANGOは既に廃業していた。金さえ出せば、タムラの

新品も買えるが、受注生産の型番もあるらしい。また、LuxのOY-15シリー

ズは、所々塗装がハゲた中古品、2個セットで36,000円などと、法外な値段

で売られている。TANGO無き今、また新たに、手頃な値段で、ちゃんと使える

トランスを探さなければならないようだ。

7/26、ネット検索で偶然旧山水の技術者が、当時の技術でトランスを作り続

けていることを知った。だがやはり割高感がある。TANGO製で一万円台後半か

ら、二万円台半ばまでの価格帯で購入していた出力トランスと、カタログ性能が同

等と見られるものが、タムラ同様4万円以上する。だが、作り続けているメーカー

がまだあるという事実は、私にとっては大変喜ばしいニュースだった。

親ページに戻る その1へ<-その2へ<-その3へ<-その4