2020年7月「アンプの修理と部品調達」その1

その1->その2へ->その3へ->その4へ

5998アンプの故障原因

長い放置期間が入ってしまったから、まず、故障の詳細をもう一度確認する必要が

ある。電源を入れてDCバランスを取る。左チャンネルは可変抵抗を回しきっても釣

り合いが取れない。記憶が定かで無いので、改めて左右の5998を入れ替えてみる。

今度は右でバランスが取れていた5998のバランスがとれない。球ではなく回路だ。

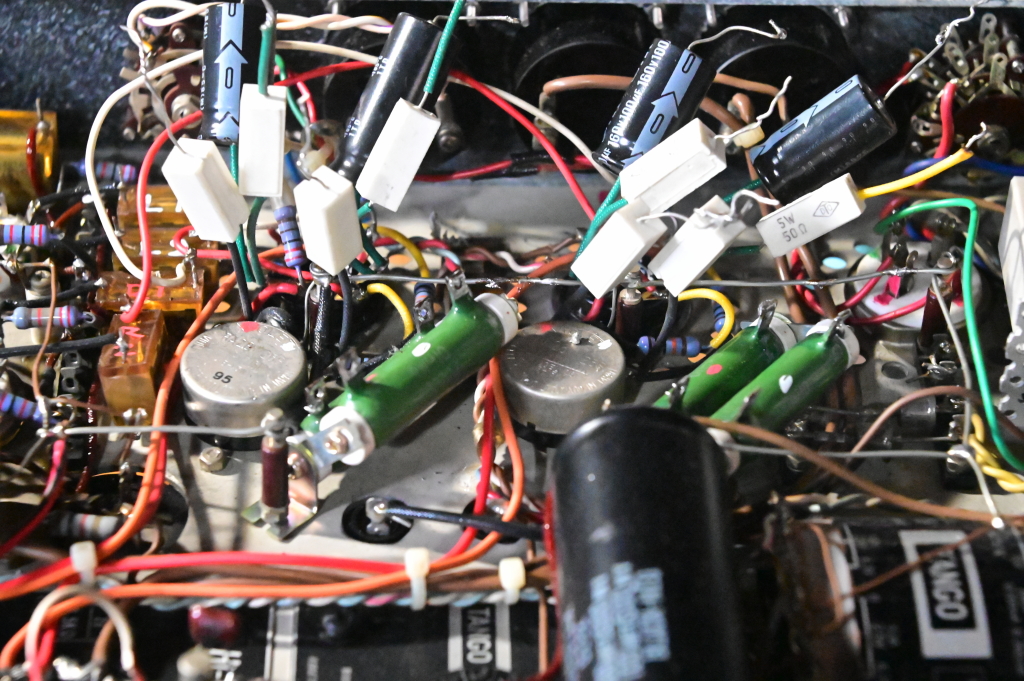

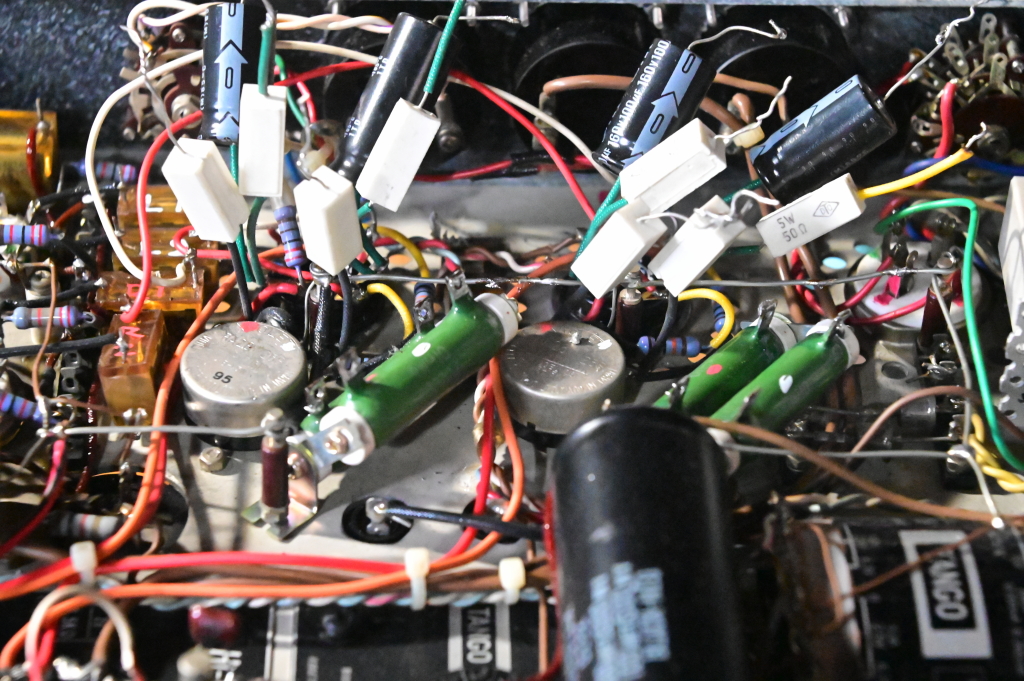

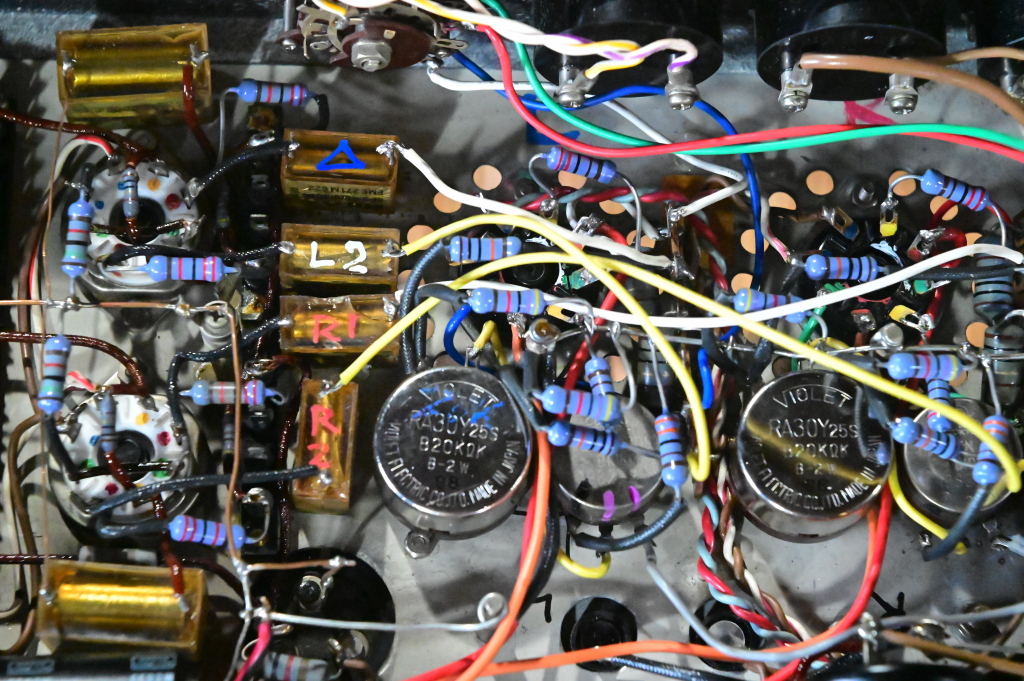

すべての真空管とケーブルを取り外し、ひっくり返して底板を取る。私は「綺麗さ」

をあまり求めず配線するが、後々のメンテくらいは考える。だがその私が見てもこの

アンプの配線は汚く見づらい。このアンプの生い立ちにも関係している。

5998アンプの生い立ち

外観から見ると、どう見てもシングルアンプにしか見えない。それもそのはず、最

初はシングルアンプとして完成したのだから、当たり前の話だ。シングルアンプとし

ては、最終的に6SN7を使ったSRPP回路2段で6B4Gをドライブしていた。

だが45または2A3シングルアンプに6.3V電源を追加したことでこのアンプの

存在価値は無くなり、5998という双三極出力管を知って、AB級ppアンプを作

ることにした。チョーク以外の出力トランスと電源トランスを換装。

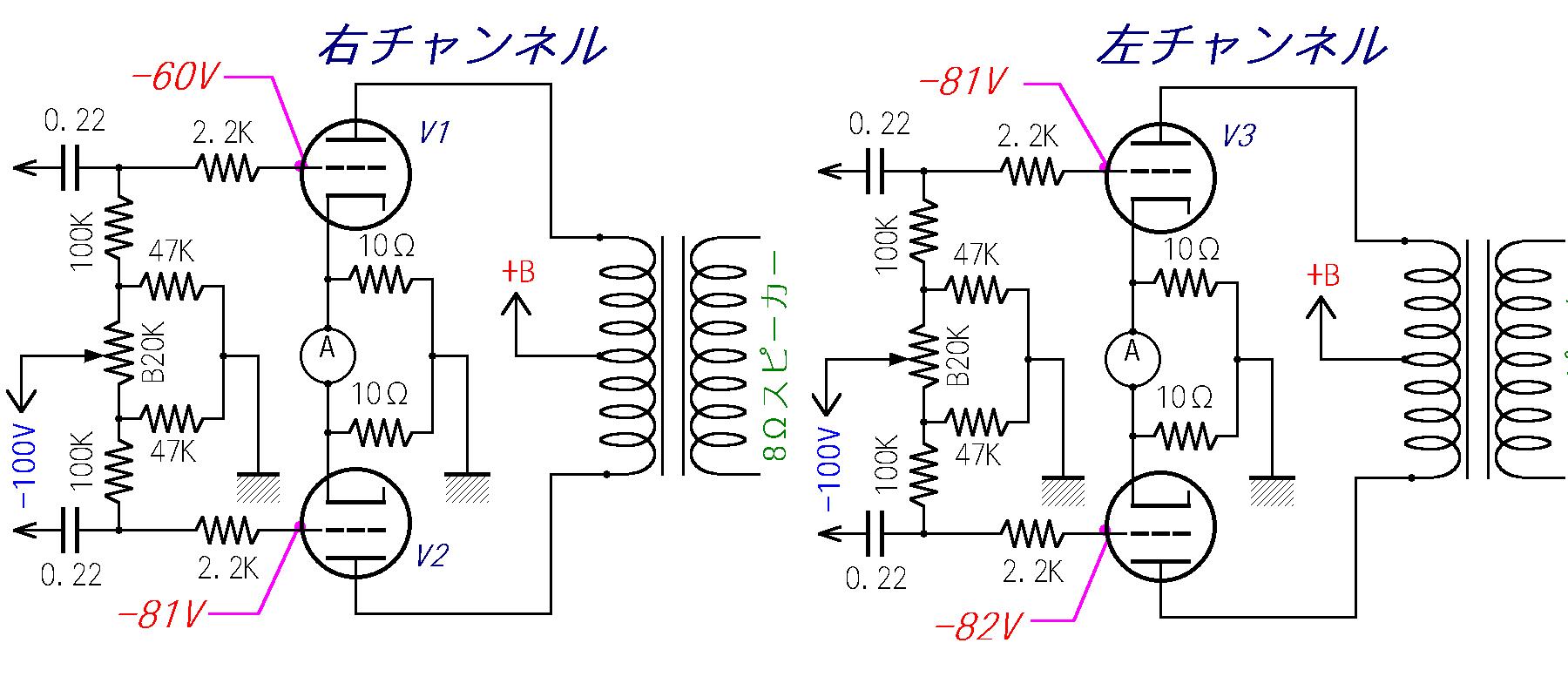

当時得体の知れなかった真空管だったから、最初B電圧は250V、750Ωのカ

ソード抵抗(2A3を軽く使うときの規格)で完成。(5998の場合は830Ωで50mA)

5998にはもっと余力があることが分かり、最初B電圧は300V以上、固定バ

イアスで動かしてみた。しばらく(2~3ヶ月)は良い音で鳴っていたが歪みっぽさを

感じるようになった。出力トランスの推奨値によると、DCバランスは3mA以内と

なっていた。5998は、6AS7同様に電源レギュレーター管であり、やはりバラ

ツキが多いのが特徴だからと、もう一度、自己バイアスに戻してみた。

だが、問題は解決しない。固定バイアスが悪い訳ではなかった。そしてそのまま、

30年の放置期間に入ってしまった。

原因究明

-------------------------------------------------------------------------------------------------

固定バイアスに戻す

不安定なのは、真空管のバラツキでも固定バイアスのせいでもなく、回路のどこかに問題があるのだから、

まずは出力段を固定バイアスに戻すことにした。カソード抵抗などを外し、真空管ソケットを裸にする。

写真1 写真2

原因究明

-------------------------------------------------------------------------------------------------

固定バイアスに戻す

不安定なのは、真空管のバラツキでも固定バイアスのせいでもなく、回路のどこかに問題があるのだから、

まずは出力段を固定バイアスに戻すことにした。カソード抵抗などを外し、真空管ソケットを裸にする。

写真1 写真2

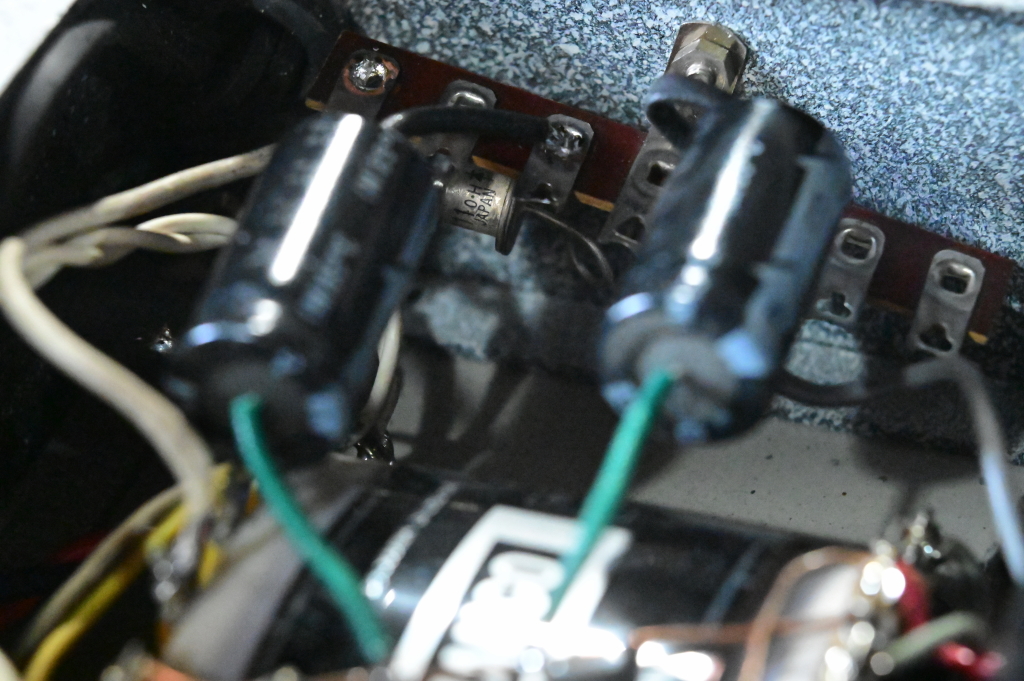

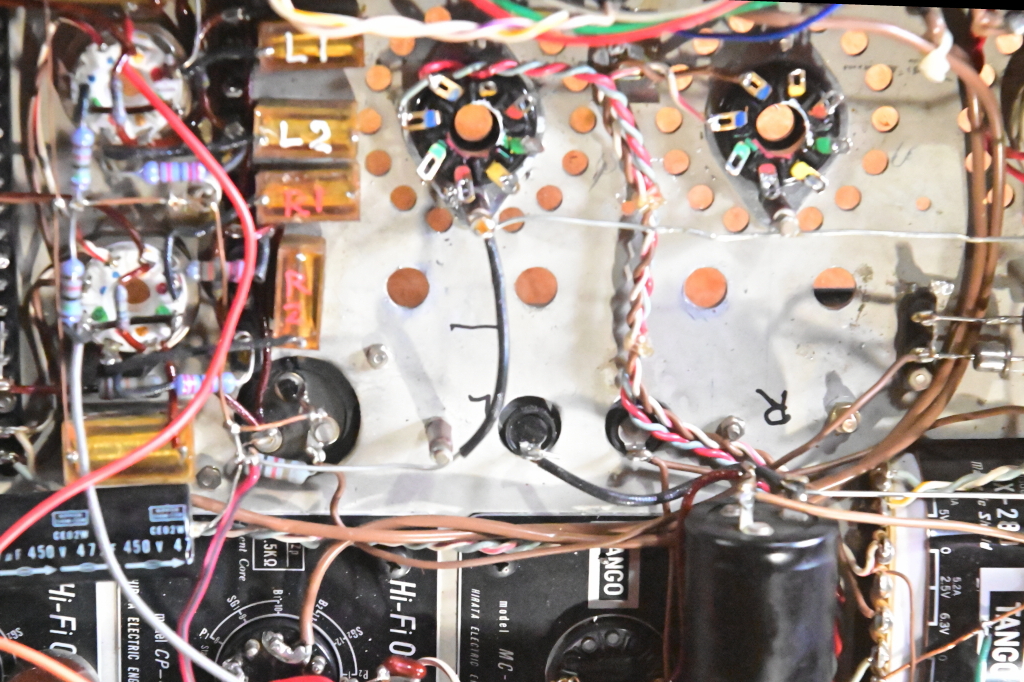

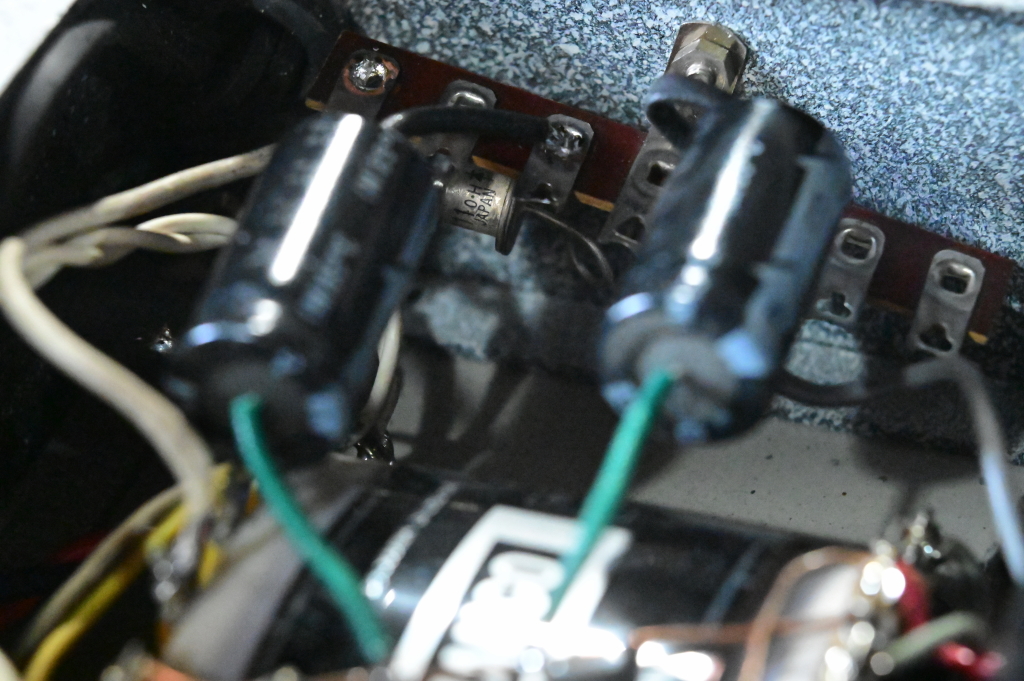

写真1は、出力段のカソード抵抗、コンデンサを外す作業の途中経過。緑色のホーロー抵抗600Ωからの無

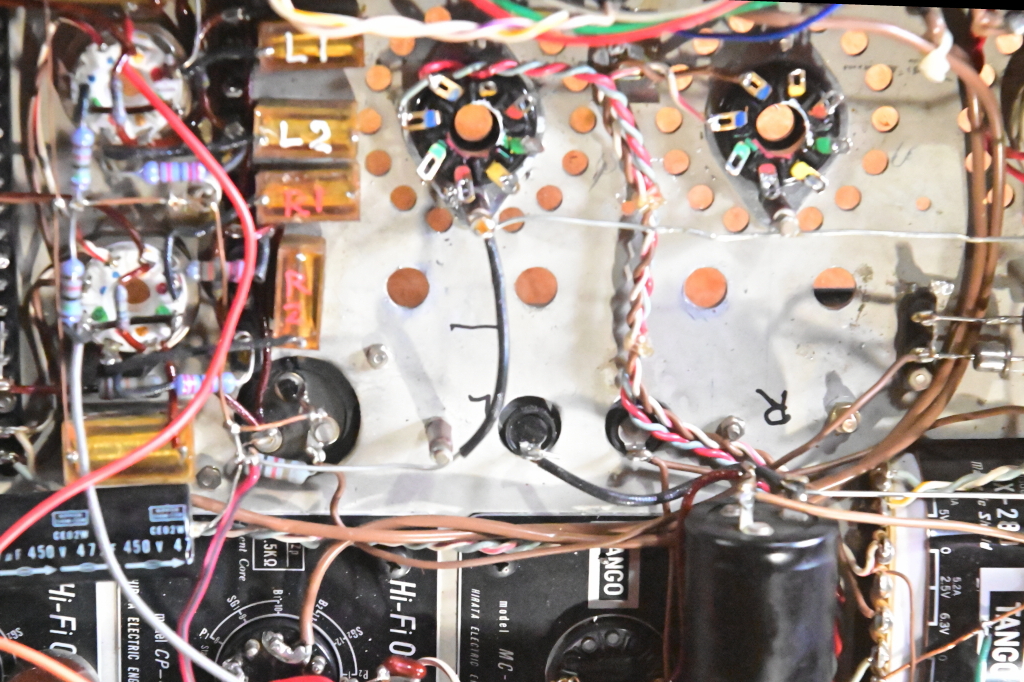

駄な放熱だけでもかなりのものだ。写真2はクリーンになった出力段。ヒーター配線のみそのままだが。

電源トランス二次側だが、320V,280V,70V,0V,280V,320V となっていて、0Vを接地、320Vをそれぞ

れ整流管の2つのプレートに繋いでいる。BIAS用の、マイナス電源を得るためには 70Vタップを使う

しかないが、ブリッジダイオードは使えない。

写真3 手持ちのダイオード

写真1は、出力段のカソード抵抗、コンデンサを外す作業の途中経過。緑色のホーロー抵抗600Ωからの無

駄な放熱だけでもかなりのものだ。写真2はクリーンになった出力段。ヒーター配線のみそのままだが。

電源トランス二次側だが、320V,280V,70V,0V,280V,320V となっていて、0Vを接地、320Vをそれぞ

れ整流管の2つのプレートに繋いでいる。BIAS用の、マイナス電源を得るためには 70Vタップを使う

しかないが、ブリッジダイオードは使えない。

写真3 手持ちのダイオード

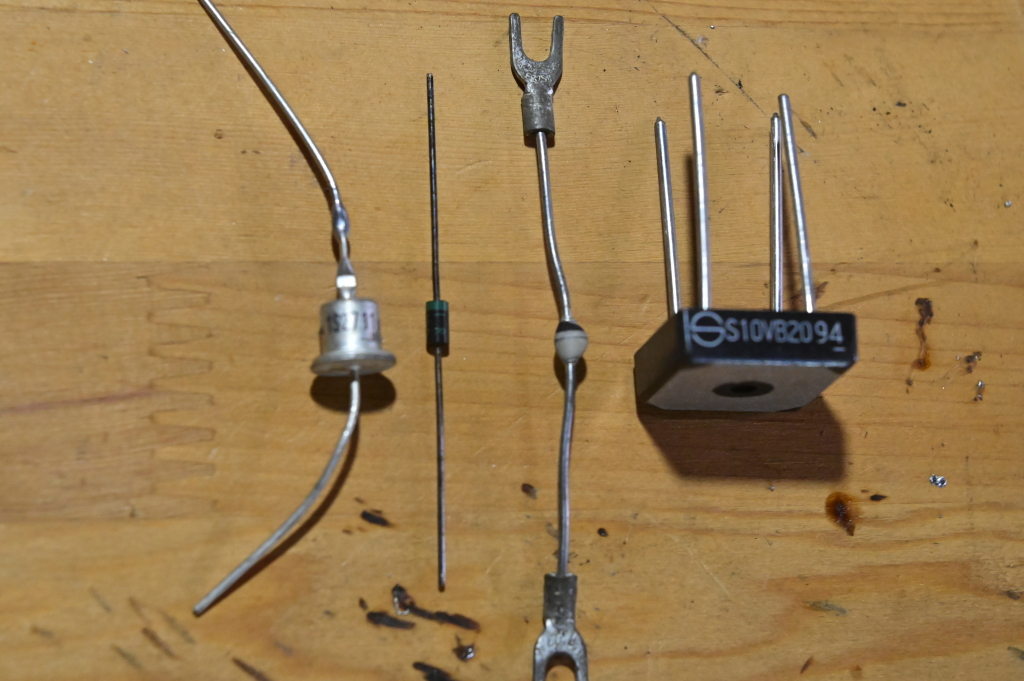

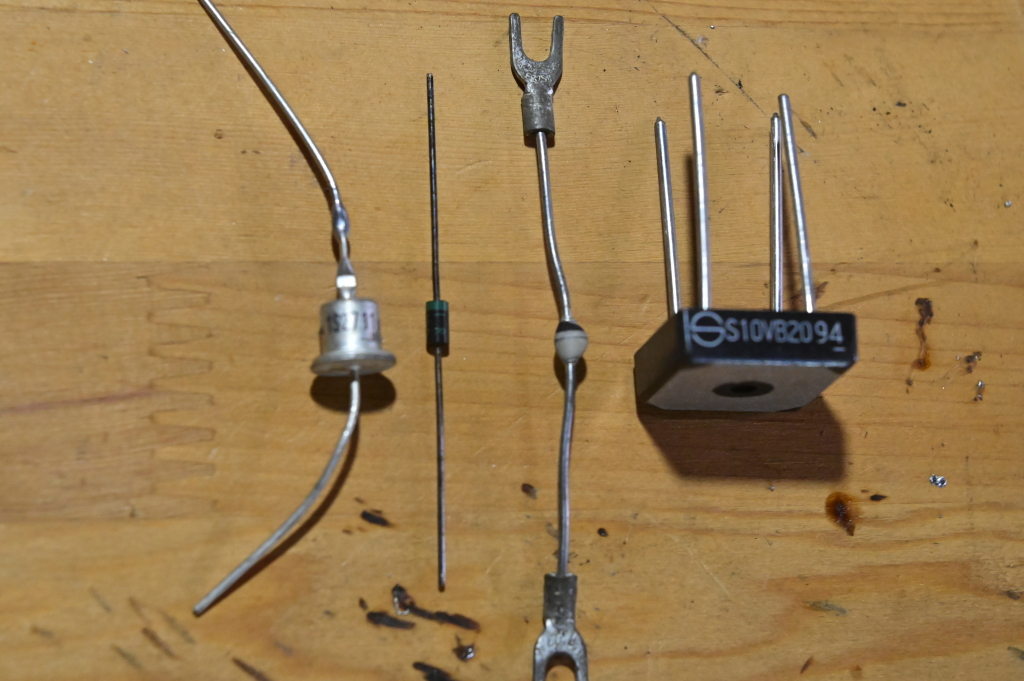

一番右がブリッジダイオード。独立した70V巻線ならこれがベストだが今回は使えない。真ん中二つのど

ちらかを使うべきなのははっきりしているが、どちらも素性が分からない。左から2番目は、IR 100 7H

と文字が見えるが、これをヒントに規格表を探すが見つからない。右2番目に至っては何の文字も入っていな

い。外形形状と寸法で探しても類似のものが多数あり特定できない。結局左端の東芝1S2711を使うこと

にした。

一番右がブリッジダイオード。独立した70V巻線ならこれがベストだが今回は使えない。真ん中二つのど

ちらかを使うべきなのははっきりしているが、どちらも素性が分からない。左から2番目は、IR 100 7H

と文字が見えるが、これをヒントに規格表を探すが見つからない。右2番目に至っては何の文字も入っていな

い。外形形状と寸法で探しても類似のものが多数あり特定できない。結局左端の東芝1S2711を使うこと

にした。

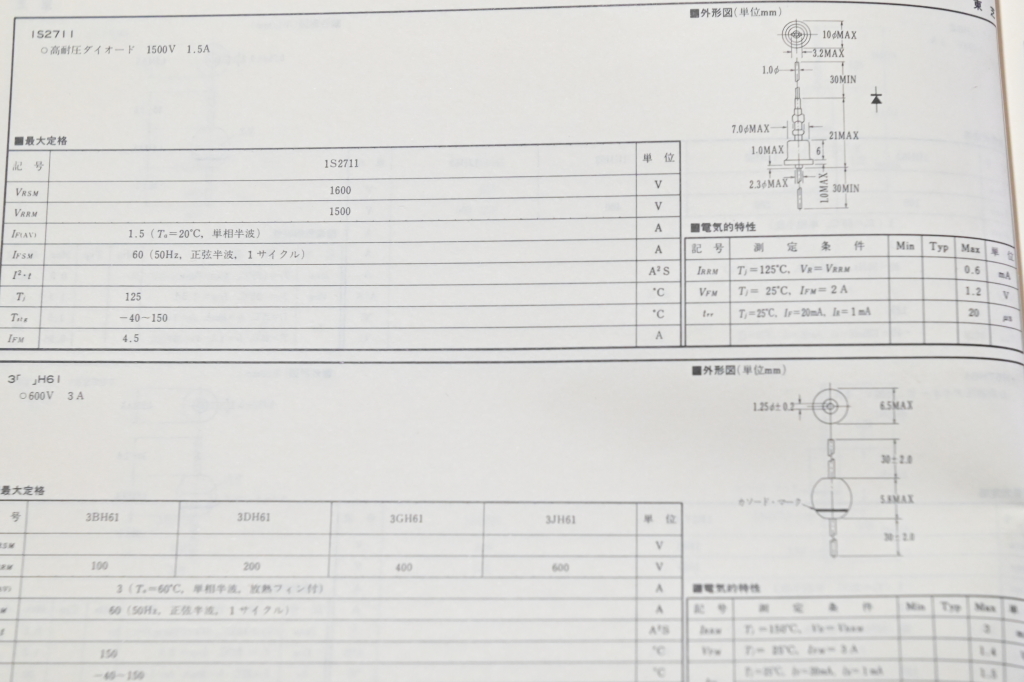

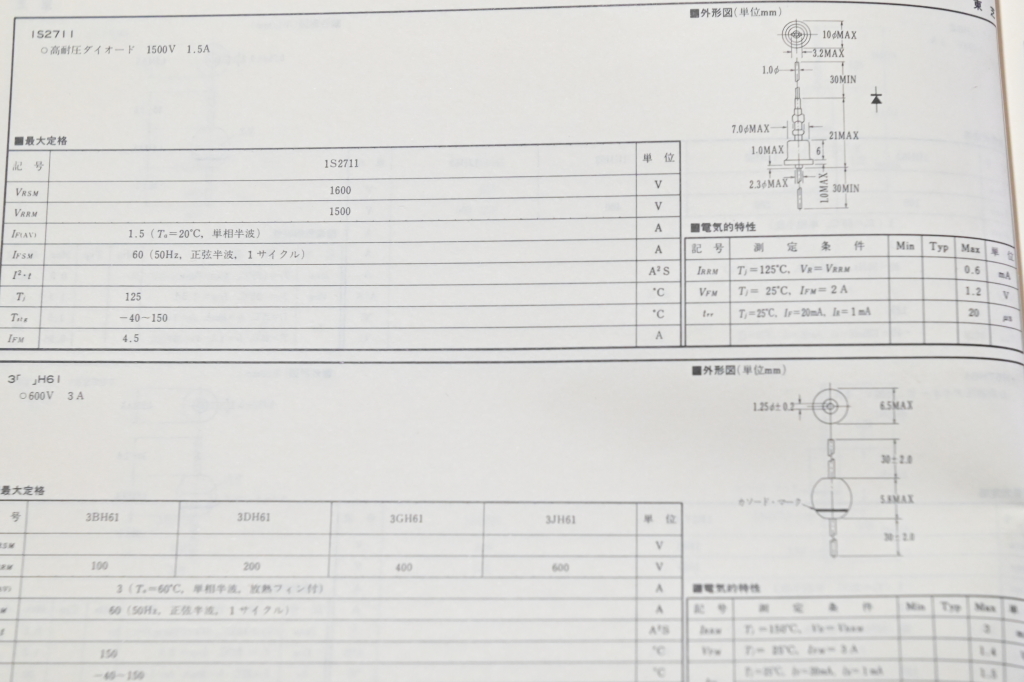

東芝 ファーストリカバリーダイオード 1S2711 / 1,500V 1.5A

ものすごいオーバースペックだ。

東芝 ファーストリカバリーダイオード 1S2711 / 1,500V 1.5A

ものすごいオーバースペックだ。

立ちラグを追加。ダイオードとセメント抵抗を取り付け、抵抗の両側に、不要になった自己バイアス用のバ

イパスコンデンサ160V100μFを取り付け、プラス側をアース母線にハンダ付けして負電源完成。

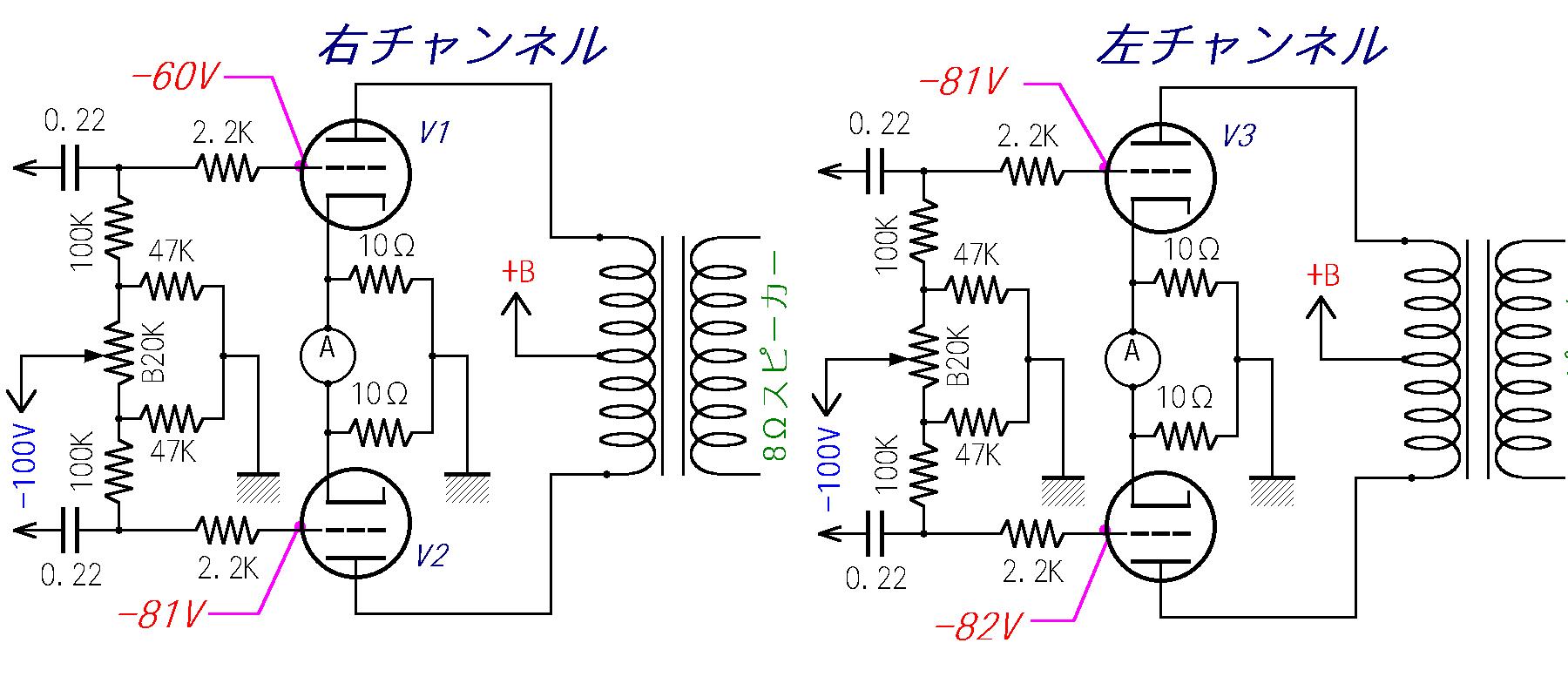

出力部の配線を固定バイアスに変更した後、念のために電圧チェックをする。整流管の負担を最小限にする

ため、電圧増幅部はシリコン整流の別電源にしてある。だから整流管と出力管は挿さず、4本の6SN7のみ

挿してチェックした。まず、可変抵抗で左右のBIAS量を最大にセット。DCバランス用20Kの可変抵抗

を中点付近にセット。電源を入れて要所の電圧を計測。プレート電圧はすべて正常。

立ちラグを追加。ダイオードとセメント抵抗を取り付け、抵抗の両側に、不要になった自己バイアス用のバ

イパスコンデンサ160V100μFを取り付け、プラス側をアース母線にハンダ付けして負電源完成。

出力部の配線を固定バイアスに変更した後、念のために電圧チェックをする。整流管の負担を最小限にする

ため、電圧増幅部はシリコン整流の別電源にしてある。だから整流管と出力管は挿さず、4本の6SN7のみ

挿してチェックした。まず、可変抵抗で左右のBIAS量を最大にセット。DCバランス用20Kの可変抵抗

を中点付近にセット。電源を入れて要所の電圧を計測。プレート電圧はすべて正常。

だが、グリッド電圧が一ヶ所異常で、-60V程しかない。どこからどこへ流れているのか? 電源を落とし

て、グリッド回路とアース間の抵抗値を計測。50K弱で正常値。であれば-80V以上でなければおかしい。

再び電源を入れて電圧チェック。やはり60V程しか出ていない。こんな単純な回路なのに、どこでリークが

起きているのかが分からない。グリッド周りの抵抗を一度取り外し、一本ずつ抵抗値を計測。ラグとシャーシ

の絶縁を確認したり、何をやっても電源を入れると60V程しか出てくれない。3~4日が空費された。

こんな時必要なのは、自己肯定感とは真逆な心だ。「悪いのは絶対俺だ。必ず俺の考えのどこかが間違って

いる。俺は絶対何かを見落としている。」と自分を疑い、否定しなければ活路は見つからない。改めて回路図

を見る。出力管のグリッドに繋がっているのはBIAS関連の抵抗だけではなかった。「直流は流れないから

ここから先は考慮しなくて良い。」と思い込んでいたが、0.22μFのカップリングコンデンサが怪しい。

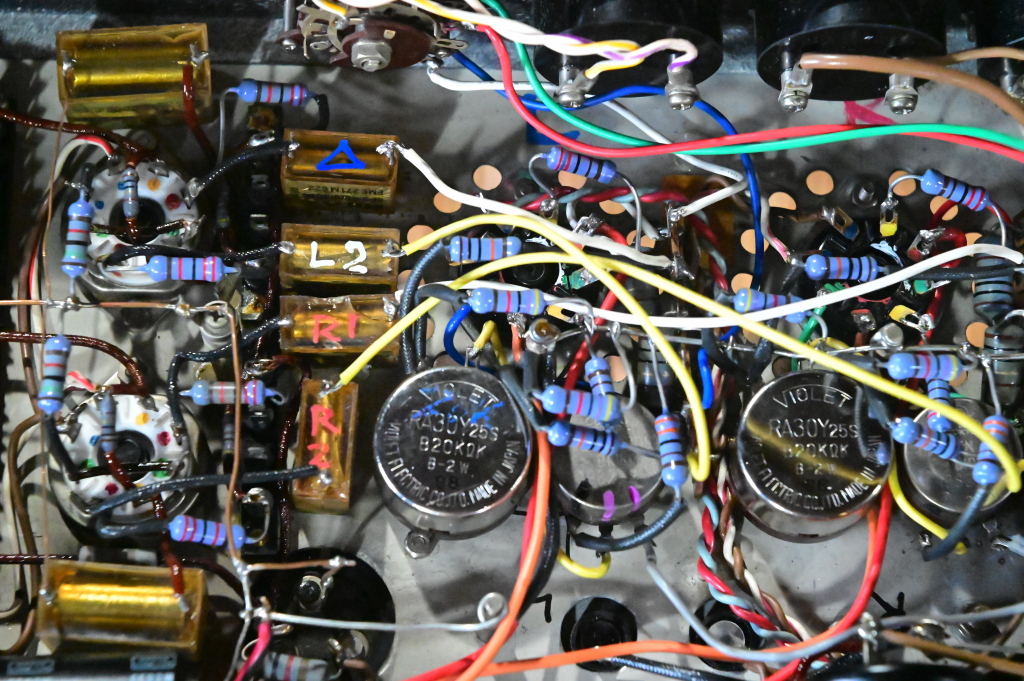

新品と交換する。下の写真で上方やや左の、青い三角印が付いているのが新品。

だが、グリッド電圧が一ヶ所異常で、-60V程しかない。どこからどこへ流れているのか? 電源を落とし

て、グリッド回路とアース間の抵抗値を計測。50K弱で正常値。であれば-80V以上でなければおかしい。

再び電源を入れて電圧チェック。やはり60V程しか出ていない。こんな単純な回路なのに、どこでリークが

起きているのかが分からない。グリッド周りの抵抗を一度取り外し、一本ずつ抵抗値を計測。ラグとシャーシ

の絶縁を確認したり、何をやっても電源を入れると60V程しか出てくれない。3~4日が空費された。

こんな時必要なのは、自己肯定感とは真逆な心だ。「悪いのは絶対俺だ。必ず俺の考えのどこかが間違って

いる。俺は絶対何かを見落としている。」と自分を疑い、否定しなければ活路は見つからない。改めて回路図

を見る。出力管のグリッドに繋がっているのはBIAS関連の抵抗だけではなかった。「直流は流れないから

ここから先は考慮しなくて良い。」と思い込んでいたが、0.22μFのカップリングコンデンサが怪しい。

新品と交換する。下の写真で上方やや左の、青い三角印が付いているのが新品。

交換後、電源を入れると4箇所共、-81~2Vと正常! 出力管、整流管を挿して電源を入れなおす。BI

ASを浅くしていき、70mA程度に合わせる。次にDCバランスをとる。左右ともゼロにセットできた!

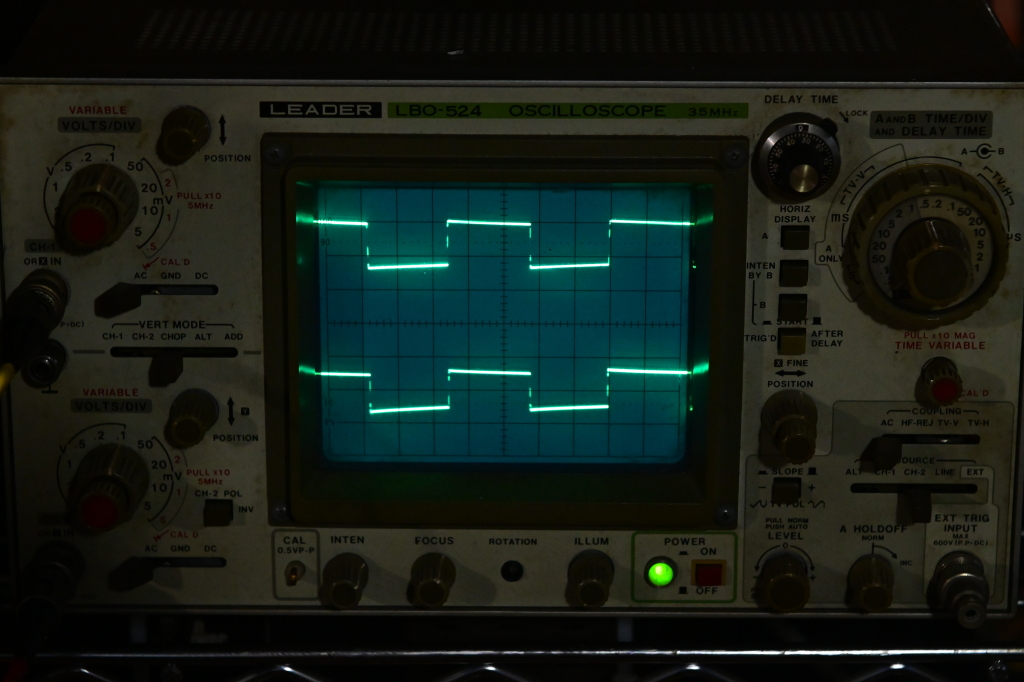

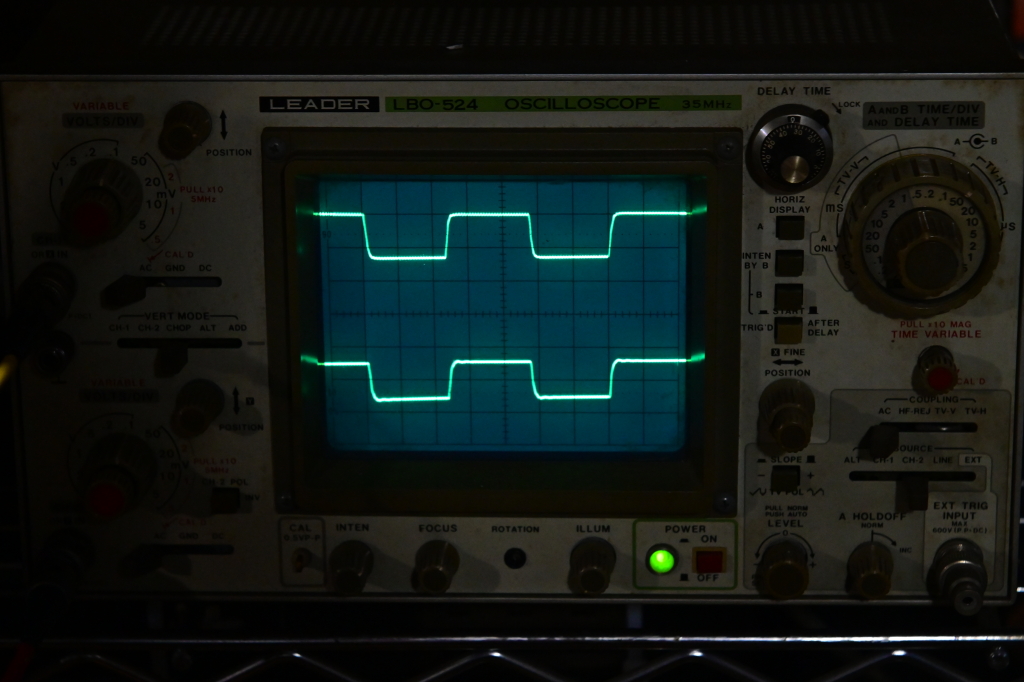

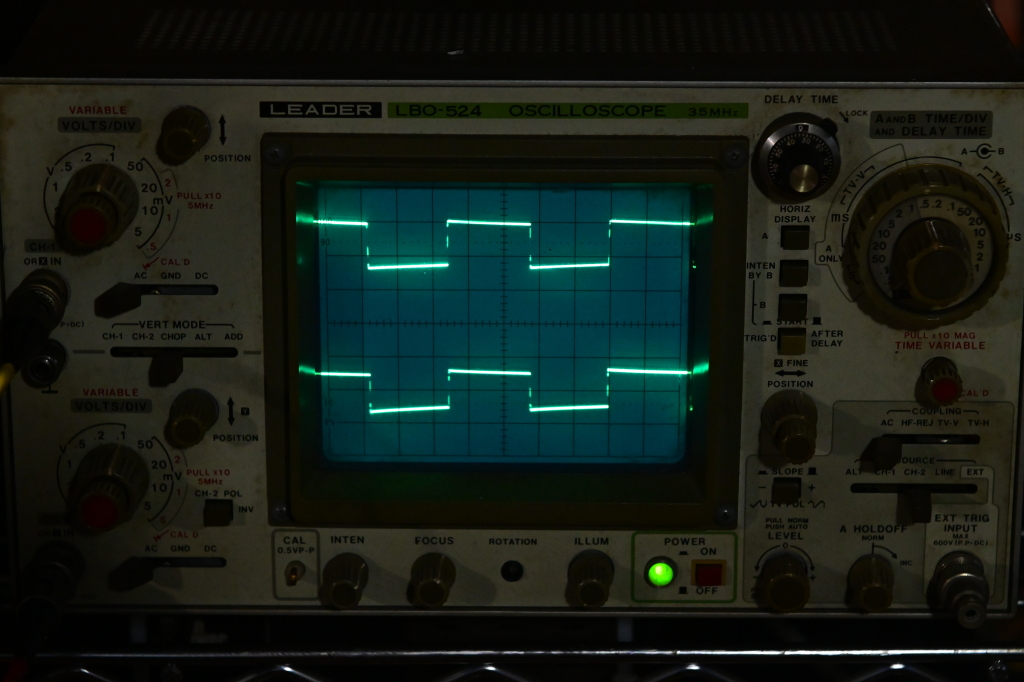

オシレーターとオシロスコープを繋ぎ、矩形波を見る。

440Hz

交換後、電源を入れると4箇所共、-81~2Vと正常! 出力管、整流管を挿して電源を入れなおす。BI

ASを浅くしていき、70mA程度に合わせる。次にDCバランスをとる。左右ともゼロにセットできた!

オシレーターとオシロスコープを繋ぎ、矩形波を見る。

440Hz

両肩の角が尖っているし、頂上はほぼ平坦。良好。わずかに右傾斜があるから100Hz以下でやや減衰か。

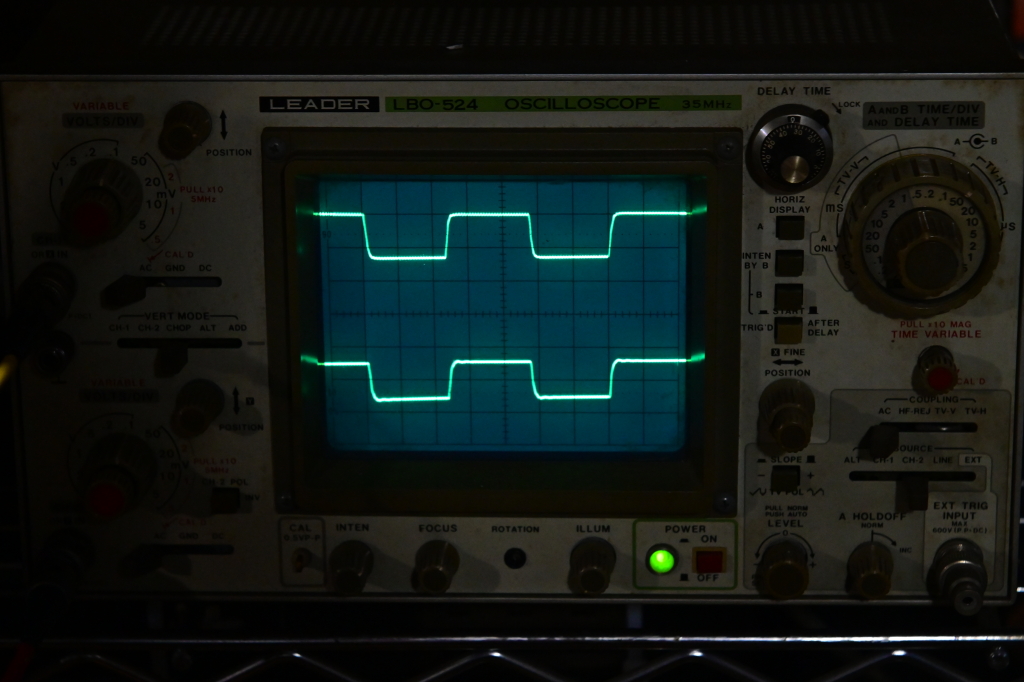

4.4KHz

両肩の角が尖っているし、頂上はほぼ平坦。良好。わずかに右傾斜があるから100Hz以下でやや減衰か。

4.4KHz

左肩の角が少し丸くなっているから高域が減衰か。でも十分に綺麗な矩形波に見える。

修理を終えれば十分な性能が出せそうなことが分かった。だが修理はまだ終わっていない。これからだ。

やっと故障の原因をつきとめたに過ぎない。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

原因はつきとめたがその結果、手持ちのパーツだけでは修理不可能であることも

はっきりした。そもそもカップリングコンデンサがなぜリークを起こしたか? こ

こしばらくたくさん目にしてきた経年劣化だけではない。アンプの生い立ちとも関

係する設計ミスもあった。5998を使うに当たって、2A3二本を一つのガラス

管に入れたものと考えてよい・・・くらいの情報しかなかった。だから2A3で軽

めのオペレーションであるB電圧250V、カソード抵抗750Ωを採用した。

その時点でカップリングコンデンサの耐圧は250Vで良かったので、これを用い

た訳だ。そのうち雑誌で「5998はもっと出せるぞ。」という内容の記事が何例

か紹介され、最終的にドライバ段プレート電圧300V、出力段BIAS電圧-70V

のオペレーションに格上げされたのだから、耐圧250Vのコンデンサに370V

かけていたわけだ。これで無事に済むはずがない。耐圧400Vでもギリギリだ。

耐圧630Vの手持ちは無い。いよいよ秋葉原へ買出しに行くしかなくなった。

親ページに戻る その1->その2へ->その3へ->その4へ

左肩の角が少し丸くなっているから高域が減衰か。でも十分に綺麗な矩形波に見える。

修理を終えれば十分な性能が出せそうなことが分かった。だが修理はまだ終わっていない。これからだ。

やっと故障の原因をつきとめたに過ぎない。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

原因はつきとめたがその結果、手持ちのパーツだけでは修理不可能であることも

はっきりした。そもそもカップリングコンデンサがなぜリークを起こしたか? こ

こしばらくたくさん目にしてきた経年劣化だけではない。アンプの生い立ちとも関

係する設計ミスもあった。5998を使うに当たって、2A3二本を一つのガラス

管に入れたものと考えてよい・・・くらいの情報しかなかった。だから2A3で軽

めのオペレーションであるB電圧250V、カソード抵抗750Ωを採用した。

その時点でカップリングコンデンサの耐圧は250Vで良かったので、これを用い

た訳だ。そのうち雑誌で「5998はもっと出せるぞ。」という内容の記事が何例

か紹介され、最終的にドライバ段プレート電圧300V、出力段BIAS電圧-70V

のオペレーションに格上げされたのだから、耐圧250Vのコンデンサに370V

かけていたわけだ。これで無事に済むはずがない。耐圧400Vでもギリギリだ。

耐圧630Vの手持ちは無い。いよいよ秋葉原へ買出しに行くしかなくなった。

親ページに戻る その1->その2へ->その3へ->その4へ

原因究明

-------------------------------------------------------------------------------------------------

固定バイアスに戻す

不安定なのは、真空管のバラツキでも固定バイアスのせいでもなく、回路のどこかに問題があるのだから、

まずは出力段を固定バイアスに戻すことにした。カソード抵抗などを外し、真空管ソケットを裸にする。

写真1 写真2

原因究明

-------------------------------------------------------------------------------------------------

固定バイアスに戻す

不安定なのは、真空管のバラツキでも固定バイアスのせいでもなく、回路のどこかに問題があるのだから、

まずは出力段を固定バイアスに戻すことにした。カソード抵抗などを外し、真空管ソケットを裸にする。

写真1 写真2

写真1は、出力段のカソード抵抗、コンデンサを外す作業の途中経過。緑色のホーロー抵抗600Ωからの無

駄な放熱だけでもかなりのものだ。写真2はクリーンになった出力段。ヒーター配線のみそのままだが。

電源トランス二次側だが、320V,280V,70V,0V,280V,320V となっていて、0Vを接地、320Vをそれぞ

れ整流管の2つのプレートに繋いでいる。BIAS用の、マイナス電源を得るためには 70Vタップを使う

しかないが、ブリッジダイオードは使えない。

写真3 手持ちのダイオード

写真1は、出力段のカソード抵抗、コンデンサを外す作業の途中経過。緑色のホーロー抵抗600Ωからの無

駄な放熱だけでもかなりのものだ。写真2はクリーンになった出力段。ヒーター配線のみそのままだが。

電源トランス二次側だが、320V,280V,70V,0V,280V,320V となっていて、0Vを接地、320Vをそれぞ

れ整流管の2つのプレートに繋いでいる。BIAS用の、マイナス電源を得るためには 70Vタップを使う

しかないが、ブリッジダイオードは使えない。

写真3 手持ちのダイオード

一番右がブリッジダイオード。独立した70V巻線ならこれがベストだが今回は使えない。真ん中二つのど

ちらかを使うべきなのははっきりしているが、どちらも素性が分からない。左から2番目は、IR 100 7H

と文字が見えるが、これをヒントに規格表を探すが見つからない。右2番目に至っては何の文字も入っていな

い。外形形状と寸法で探しても類似のものが多数あり特定できない。結局左端の東芝1S2711を使うこと

にした。

一番右がブリッジダイオード。独立した70V巻線ならこれがベストだが今回は使えない。真ん中二つのど

ちらかを使うべきなのははっきりしているが、どちらも素性が分からない。左から2番目は、IR 100 7H

と文字が見えるが、これをヒントに規格表を探すが見つからない。右2番目に至っては何の文字も入っていな

い。外形形状と寸法で探しても類似のものが多数あり特定できない。結局左端の東芝1S2711を使うこと

にした。

東芝 ファーストリカバリーダイオード 1S2711 / 1,500V 1.5A

ものすごいオーバースペックだ。

東芝 ファーストリカバリーダイオード 1S2711 / 1,500V 1.5A

ものすごいオーバースペックだ。

立ちラグを追加。ダイオードとセメント抵抗を取り付け、抵抗の両側に、不要になった自己バイアス用のバ

イパスコンデンサ160V100μFを取り付け、プラス側をアース母線にハンダ付けして負電源完成。

出力部の配線を固定バイアスに変更した後、念のために電圧チェックをする。整流管の負担を最小限にする

ため、電圧増幅部はシリコン整流の別電源にしてある。だから整流管と出力管は挿さず、4本の6SN7のみ

挿してチェックした。まず、可変抵抗で左右のBIAS量を最大にセット。DCバランス用20Kの可変抵抗

を中点付近にセット。電源を入れて要所の電圧を計測。プレート電圧はすべて正常。

立ちラグを追加。ダイオードとセメント抵抗を取り付け、抵抗の両側に、不要になった自己バイアス用のバ

イパスコンデンサ160V100μFを取り付け、プラス側をアース母線にハンダ付けして負電源完成。

出力部の配線を固定バイアスに変更した後、念のために電圧チェックをする。整流管の負担を最小限にする

ため、電圧増幅部はシリコン整流の別電源にしてある。だから整流管と出力管は挿さず、4本の6SN7のみ

挿してチェックした。まず、可変抵抗で左右のBIAS量を最大にセット。DCバランス用20Kの可変抵抗

を中点付近にセット。電源を入れて要所の電圧を計測。プレート電圧はすべて正常。

だが、グリッド電圧が一ヶ所異常で、-60V程しかない。どこからどこへ流れているのか? 電源を落とし

て、グリッド回路とアース間の抵抗値を計測。50K弱で正常値。であれば-80V以上でなければおかしい。

再び電源を入れて電圧チェック。やはり60V程しか出ていない。こんな単純な回路なのに、どこでリークが

起きているのかが分からない。グリッド周りの抵抗を一度取り外し、一本ずつ抵抗値を計測。ラグとシャーシ

の絶縁を確認したり、何をやっても電源を入れると60V程しか出てくれない。3~4日が空費された。

こんな時必要なのは、自己肯定感とは真逆な心だ。「悪いのは絶対俺だ。必ず俺の考えのどこかが間違って

いる。俺は絶対何かを見落としている。」と自分を疑い、否定しなければ活路は見つからない。改めて回路図

を見る。出力管のグリッドに繋がっているのはBIAS関連の抵抗だけではなかった。「直流は流れないから

ここから先は考慮しなくて良い。」と思い込んでいたが、0.22μFのカップリングコンデンサが怪しい。

新品と交換する。下の写真で上方やや左の、青い三角印が付いているのが新品。

だが、グリッド電圧が一ヶ所異常で、-60V程しかない。どこからどこへ流れているのか? 電源を落とし

て、グリッド回路とアース間の抵抗値を計測。50K弱で正常値。であれば-80V以上でなければおかしい。

再び電源を入れて電圧チェック。やはり60V程しか出ていない。こんな単純な回路なのに、どこでリークが

起きているのかが分からない。グリッド周りの抵抗を一度取り外し、一本ずつ抵抗値を計測。ラグとシャーシ

の絶縁を確認したり、何をやっても電源を入れると60V程しか出てくれない。3~4日が空費された。

こんな時必要なのは、自己肯定感とは真逆な心だ。「悪いのは絶対俺だ。必ず俺の考えのどこかが間違って

いる。俺は絶対何かを見落としている。」と自分を疑い、否定しなければ活路は見つからない。改めて回路図

を見る。出力管のグリッドに繋がっているのはBIAS関連の抵抗だけではなかった。「直流は流れないから

ここから先は考慮しなくて良い。」と思い込んでいたが、0.22μFのカップリングコンデンサが怪しい。

新品と交換する。下の写真で上方やや左の、青い三角印が付いているのが新品。

交換後、電源を入れると4箇所共、-81~2Vと正常! 出力管、整流管を挿して電源を入れなおす。BI

ASを浅くしていき、70mA程度に合わせる。次にDCバランスをとる。左右ともゼロにセットできた!

オシレーターとオシロスコープを繋ぎ、矩形波を見る。

440Hz

交換後、電源を入れると4箇所共、-81~2Vと正常! 出力管、整流管を挿して電源を入れなおす。BI

ASを浅くしていき、70mA程度に合わせる。次にDCバランスをとる。左右ともゼロにセットできた!

オシレーターとオシロスコープを繋ぎ、矩形波を見る。

440Hz

両肩の角が尖っているし、頂上はほぼ平坦。良好。わずかに右傾斜があるから100Hz以下でやや減衰か。

4.4KHz

両肩の角が尖っているし、頂上はほぼ平坦。良好。わずかに右傾斜があるから100Hz以下でやや減衰か。

4.4KHz

左肩の角が少し丸くなっているから高域が減衰か。でも十分に綺麗な矩形波に見える。

修理を終えれば十分な性能が出せそうなことが分かった。だが修理はまだ終わっていない。これからだ。

やっと故障の原因をつきとめたに過ぎない。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

原因はつきとめたがその結果、手持ちのパーツだけでは修理不可能であることも

はっきりした。そもそもカップリングコンデンサがなぜリークを起こしたか? こ

こしばらくたくさん目にしてきた経年劣化だけではない。アンプの生い立ちとも関

係する設計ミスもあった。5998を使うに当たって、2A3二本を一つのガラス

管に入れたものと考えてよい・・・くらいの情報しかなかった。だから2A3で軽

めのオペレーションであるB電圧250V、カソード抵抗750Ωを採用した。

その時点でカップリングコンデンサの耐圧は250Vで良かったので、これを用い

た訳だ。そのうち雑誌で「5998はもっと出せるぞ。」という内容の記事が何例

か紹介され、最終的にドライバ段プレート電圧300V、出力段BIAS電圧-70V

のオペレーションに格上げされたのだから、耐圧250Vのコンデンサに370V

かけていたわけだ。これで無事に済むはずがない。耐圧400Vでもギリギリだ。

耐圧630Vの手持ちは無い。いよいよ秋葉原へ買出しに行くしかなくなった。

親ページに戻る その1->その2へ->その3へ->その4へ

左肩の角が少し丸くなっているから高域が減衰か。でも十分に綺麗な矩形波に見える。

修理を終えれば十分な性能が出せそうなことが分かった。だが修理はまだ終わっていない。これからだ。

やっと故障の原因をつきとめたに過ぎない。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

原因はつきとめたがその結果、手持ちのパーツだけでは修理不可能であることも

はっきりした。そもそもカップリングコンデンサがなぜリークを起こしたか? こ

こしばらくたくさん目にしてきた経年劣化だけではない。アンプの生い立ちとも関

係する設計ミスもあった。5998を使うに当たって、2A3二本を一つのガラス

管に入れたものと考えてよい・・・くらいの情報しかなかった。だから2A3で軽

めのオペレーションであるB電圧250V、カソード抵抗750Ωを採用した。

その時点でカップリングコンデンサの耐圧は250Vで良かったので、これを用い

た訳だ。そのうち雑誌で「5998はもっと出せるぞ。」という内容の記事が何例

か紹介され、最終的にドライバ段プレート電圧300V、出力段BIAS電圧-70V

のオペレーションに格上げされたのだから、耐圧250Vのコンデンサに370V

かけていたわけだ。これで無事に済むはずがない。耐圧400Vでもギリギリだ。

耐圧630Vの手持ちは無い。いよいよ秋葉原へ買出しに行くしかなくなった。

親ページに戻る その1->その2へ->その3へ->その4へ