「500円で買ったレンズ」AUG.2020 その2

その1へ<-その2->その3へ

ベローズの自作

PENTAXのベローズユニットが修理できたので、これまで専用レンズだった、

BELLOWS-TAKUMAR 100mm/1:4 と乗り換え可能なレンズが

できた。Fujinon-ES 90mm/1:4.5 は無限遠も出たので、TA

KUMARには、比較する相手が出来たことになる。だが、それ以外の500円レン

ズは、接写専用だ。何とか無限遠を出せないだろうか・・・。

PENTAXのベローズでは無限遠が出ない500円レンズ達

左上:EL-NIKKOR 80mm 1:5.6 右上:E-OFNAR 75mm 1:3.5

左下:E-LUCKY 75mm 1:3.5 新 右下:E-LUCKY 75mm 1:3.5 旧

下中央:FUJINON-ES 75mm 1:4.5

これらのレンズの使い方をあれこれ考えていたとき、またトラブル発生。引き伸ば

しレンズの使用で不可欠な、M42変換リングが外れなくなった。

左上:EL-NIKKOR 80mm 1:5.6 右上:E-OFNAR 75mm 1:3.5

左下:E-LUCKY 75mm 1:3.5 新 右下:E-LUCKY 75mm 1:3.5 旧

下中央:FUJINON-ES 75mm 1:4.5

これらのレンズの使い方をあれこれ考えていたとき、またトラブル発生。引き伸ば

しレンズの使用で不可欠な、M42変換リングが外れなくなった。

アルミ製の変換リングなので外れなくなる事故は予想していた。カニ目の溝を切っ

ておけば良かったのだがもはや手遅れだった。真鍮製のリングがあるはずだが、それ

がどうしても見つからない。

ジャンク箱の中を探している最中、変換リングなどに頼らず、L39マウントのベ

ローズを作ってしまえば良い・・・と気づいた。距離計やシャッターが壊れた国産や

ロシア製のジャンクカメラからマウントを調達すれば良い。

2015秋、ベローズ装置を自作してみた

-------------------------------------------------------------------------------------------------

試作一号機

アルミ製の変換リングなので外れなくなる事故は予想していた。カニ目の溝を切っ

ておけば良かったのだがもはや手遅れだった。真鍮製のリングがあるはずだが、それ

がどうしても見つからない。

ジャンク箱の中を探している最中、変換リングなどに頼らず、L39マウントのベ

ローズを作ってしまえば良い・・・と気づいた。距離計やシャッターが壊れた国産や

ロシア製のジャンクカメラからマウントを調達すれば良い。

2015秋、ベローズ装置を自作してみた

-------------------------------------------------------------------------------------------------

試作一号機

材料はΦ6mm真鍮丸棒、10×10mmアルミ角棒、3mm厚アルミ板、1mm厚真鍮板を購入。

あとは、ジャンク箱から、67mmフィルター6枚、67->79mmステップアップリング、おそらくニ

コンレンズの自動絞り用ベアリング、PENTAX SVの巻き戻しノブ、ネジ類。

ボディ装着部と、レンズ保持部を3本の真鍮棒で繋ぎ、真ん中の真鍮棒にM6の雄ネジを切る。レンズ保

持部には雌ネジを切って、真ん中の真鍮棒の回転により、レンズ保持部を前後させる。前後の移動距離は、

適切な長さが分からないから、約160mmとした。蛇腹は黒画用紙、アクリル絵の具仕上げ。

PENTAXのベローズ修理のノウハウが役に立ち、比較的短時間で完成。デジカメで不要になったフィ

ルターを利用して、レンズマウントをベローズ前面から蛇腹内部に沈み込ませる工夫をしてみた。それでも

EL-NIKKOR 50mm 1:2.8 では無限遠は出せなかった。無駄骨だった訳だ。

その他分かったこと

1.沈み込みのレンズマウントは、絞りリングに指がかからない。硬い絞りリングを回すときに沈み込みの

ためのフィルター枠が緩んでしまうなど、とても使い辛い。50mmで無限遠が出ないなら無意味。

2.回転式の焦点調節は、無限遠付近では快適だが、接写側ではストレスでしかない。無限遠中心の使い方

を想定して、繰り出し量を抑えた方が良い。80mmもあれば充分。

3.3mm厚のアルミ板を使っても、真鍮棒とアルミ棒の結合部の遊びがあるので、精度に貢献するわけで

はなく、2mm厚で充分。

4.カメラ側、ベローズ先端側両方にベアリング軸受は必要ない。かえって構造が複雑化し、不具合の原因

になる。カメラ側はピポット軸受けにして、先端側のみベアリング軸受にして、先端部を差し込み、ネジ

止めするときにボールを入れるのが合理的。

以上を考慮に入れ、実用機を作成

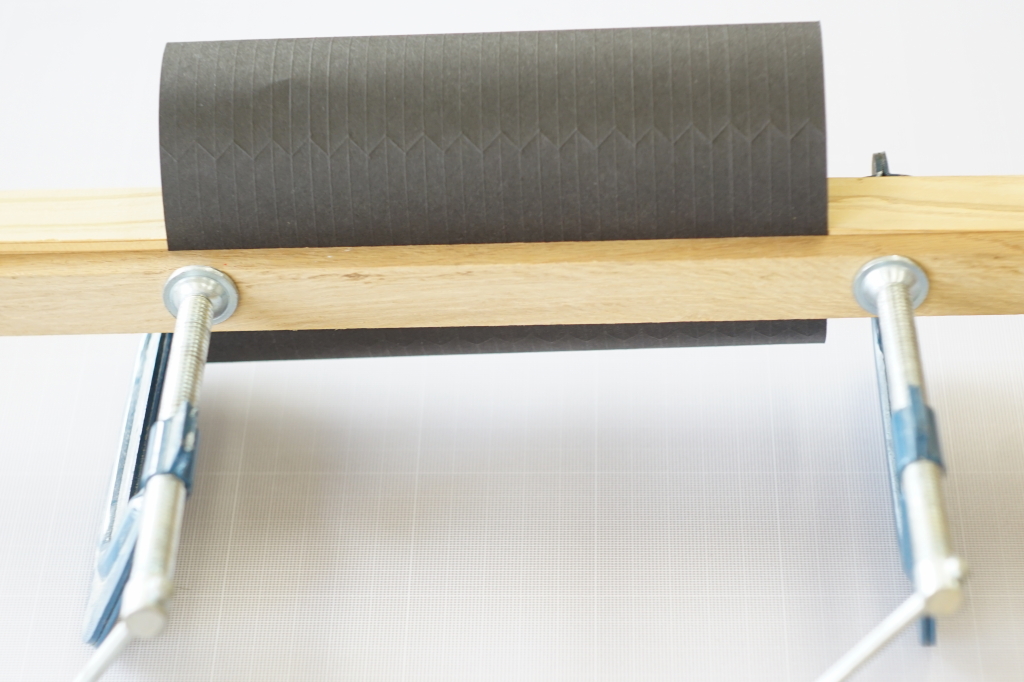

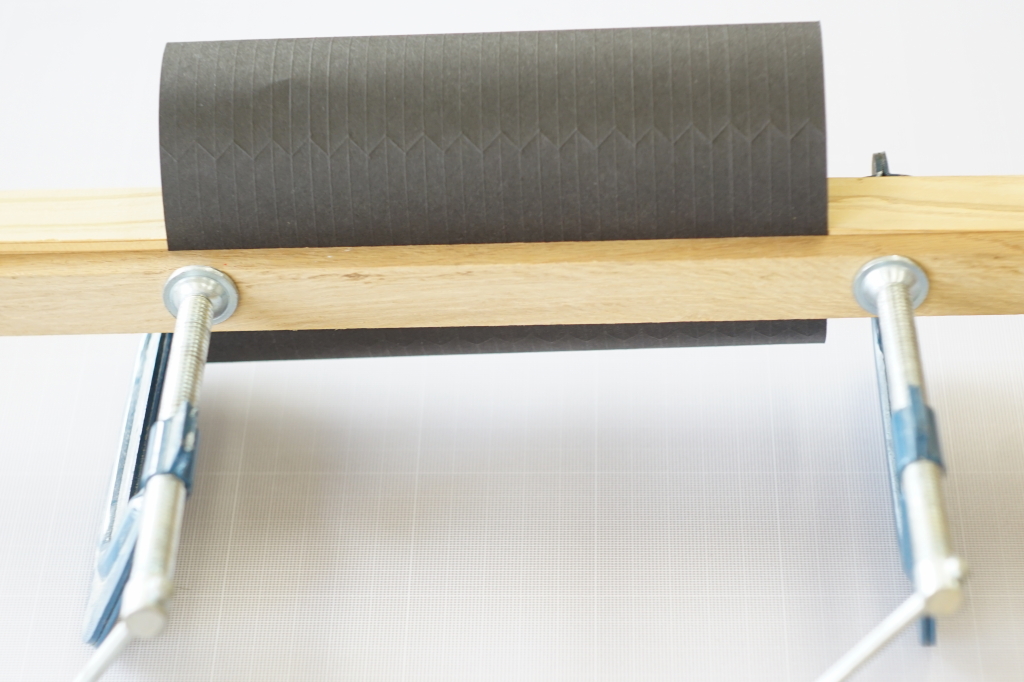

まず蛇腹について、PENTAX BELLOWS UNITの修理の時、試作機の時、蛇腹に使った接

着剤は合成ゴム系だった。どちらも貼り付け部分の動きが悪く、前者は一部剥がれがあった。接着剤がはみ

出すと、はみ出し同士が接触するとベタつく。はみ出さないように塗ると、端部が接着されずに剥がれの原

因になる。実用機では、はみ出しても貼り付きにくい木工ボンドを使用することにした。フッ素系固形潤滑

剤を塗布した木の棒で接着部を挟み、クランプで締めて乾燥させる。

材料はΦ6mm真鍮丸棒、10×10mmアルミ角棒、3mm厚アルミ板、1mm厚真鍮板を購入。

あとは、ジャンク箱から、67mmフィルター6枚、67->79mmステップアップリング、おそらくニ

コンレンズの自動絞り用ベアリング、PENTAX SVの巻き戻しノブ、ネジ類。

ボディ装着部と、レンズ保持部を3本の真鍮棒で繋ぎ、真ん中の真鍮棒にM6の雄ネジを切る。レンズ保

持部には雌ネジを切って、真ん中の真鍮棒の回転により、レンズ保持部を前後させる。前後の移動距離は、

適切な長さが分からないから、約160mmとした。蛇腹は黒画用紙、アクリル絵の具仕上げ。

PENTAXのベローズ修理のノウハウが役に立ち、比較的短時間で完成。デジカメで不要になったフィ

ルターを利用して、レンズマウントをベローズ前面から蛇腹内部に沈み込ませる工夫をしてみた。それでも

EL-NIKKOR 50mm 1:2.8 では無限遠は出せなかった。無駄骨だった訳だ。

その他分かったこと

1.沈み込みのレンズマウントは、絞りリングに指がかからない。硬い絞りリングを回すときに沈み込みの

ためのフィルター枠が緩んでしまうなど、とても使い辛い。50mmで無限遠が出ないなら無意味。

2.回転式の焦点調節は、無限遠付近では快適だが、接写側ではストレスでしかない。無限遠中心の使い方

を想定して、繰り出し量を抑えた方が良い。80mmもあれば充分。

3.3mm厚のアルミ板を使っても、真鍮棒とアルミ棒の結合部の遊びがあるので、精度に貢献するわけで

はなく、2mm厚で充分。

4.カメラ側、ベローズ先端側両方にベアリング軸受は必要ない。かえって構造が複雑化し、不具合の原因

になる。カメラ側はピポット軸受けにして、先端側のみベアリング軸受にして、先端部を差し込み、ネジ

止めするときにボールを入れるのが合理的。

以上を考慮に入れ、実用機を作成

まず蛇腹について、PENTAX BELLOWS UNITの修理の時、試作機の時、蛇腹に使った接

着剤は合成ゴム系だった。どちらも貼り付け部分の動きが悪く、前者は一部剥がれがあった。接着剤がはみ

出すと、はみ出し同士が接触するとベタつく。はみ出さないように塗ると、端部が接着されずに剥がれの原

因になる。実用機では、はみ出しても貼り付きにくい木工ボンドを使用することにした。フッ素系固形潤滑

剤を塗布した木の棒で接着部を挟み、クランプで締めて乾燥させる。

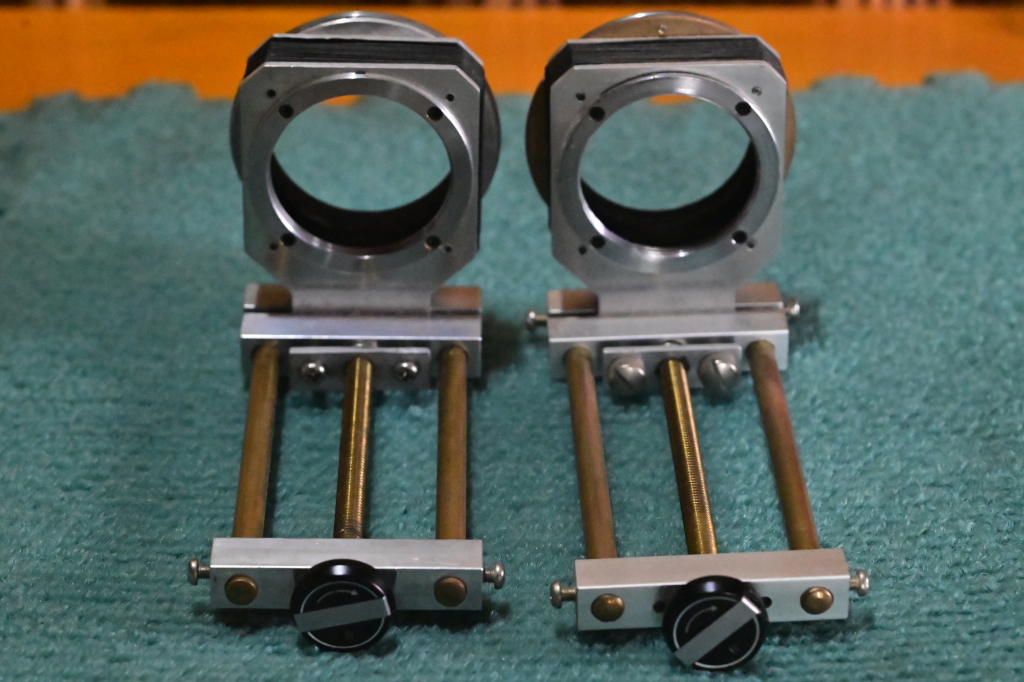

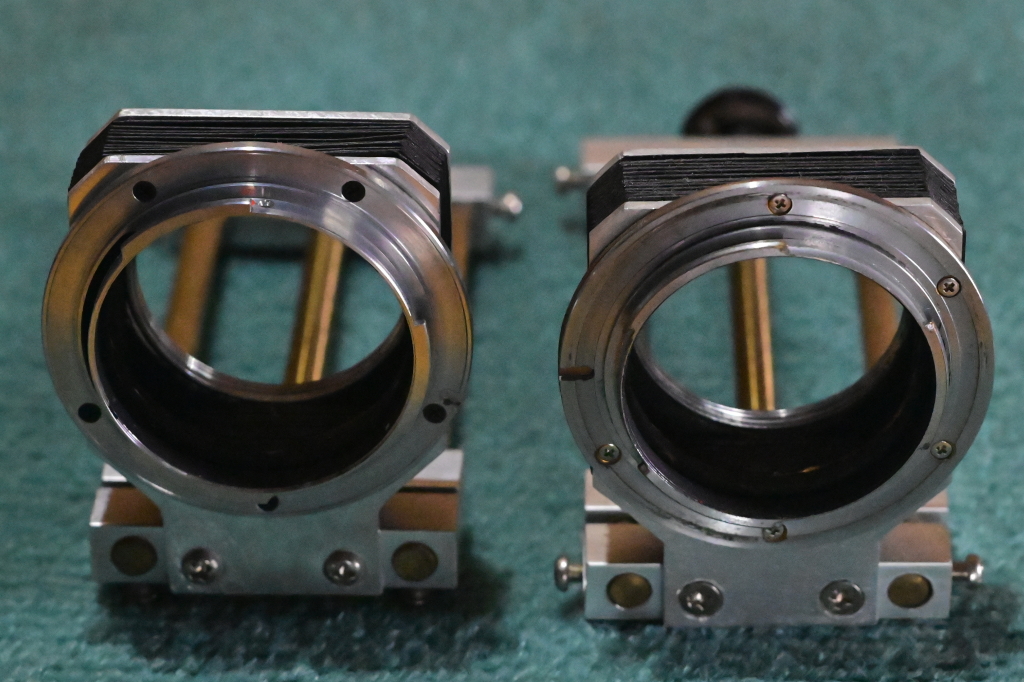

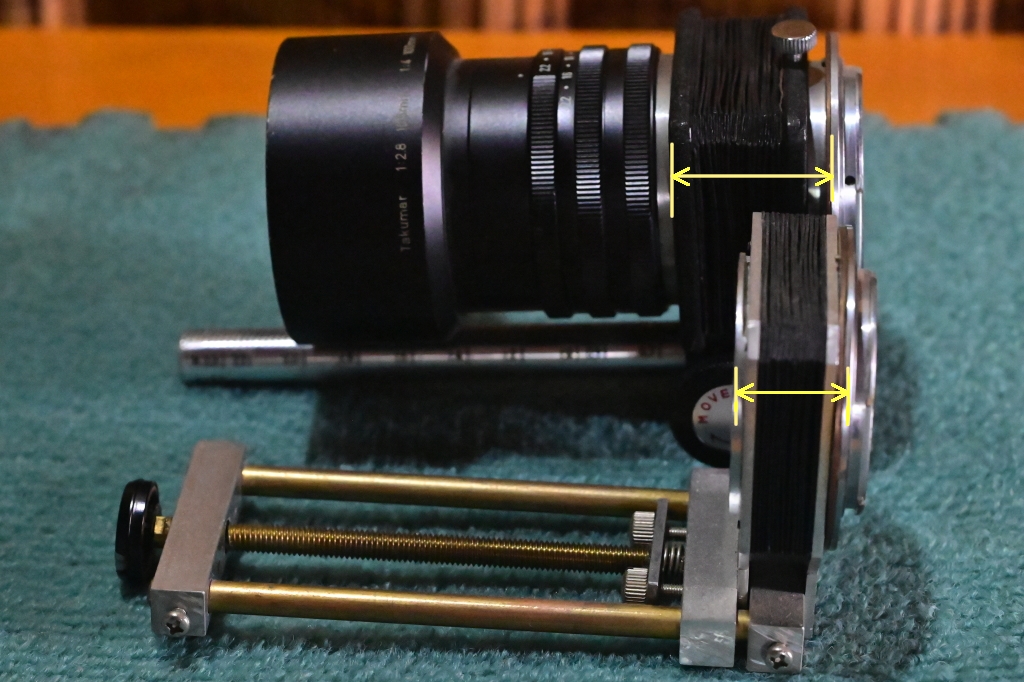

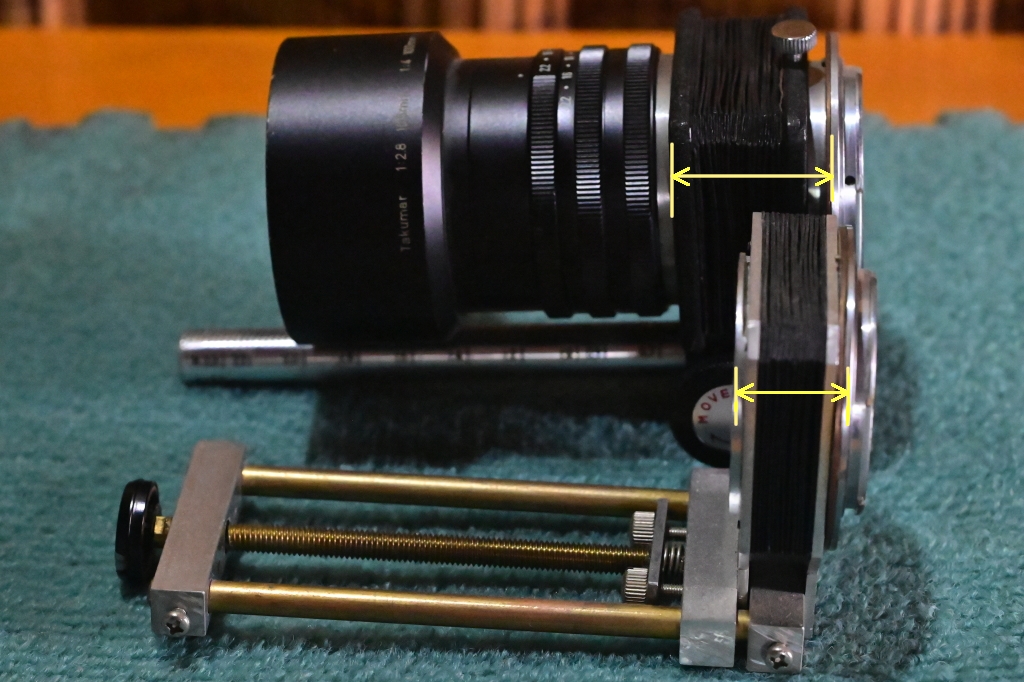

金属部品は、組み立て後、全長120mm、可動域約が75mmくらいになるように寸法を決めた。カメ

ラのフランジ面からベローズのレンズマウント面が20mmにするため、アルミ坂は2mm厚に決定。

カメラ側軸受けはピポット式とし、レンズ側のみベアリングを入れた。

金属部品は、組み立て後、全長120mm、可動域約が75mmくらいになるように寸法を決めた。カメ

ラのフランジ面からベローズのレンズマウント面が20mmにするため、アルミ坂は2mm厚に決定。

カメラ側軸受けはピポット式とし、レンズ側のみベアリングを入れた。

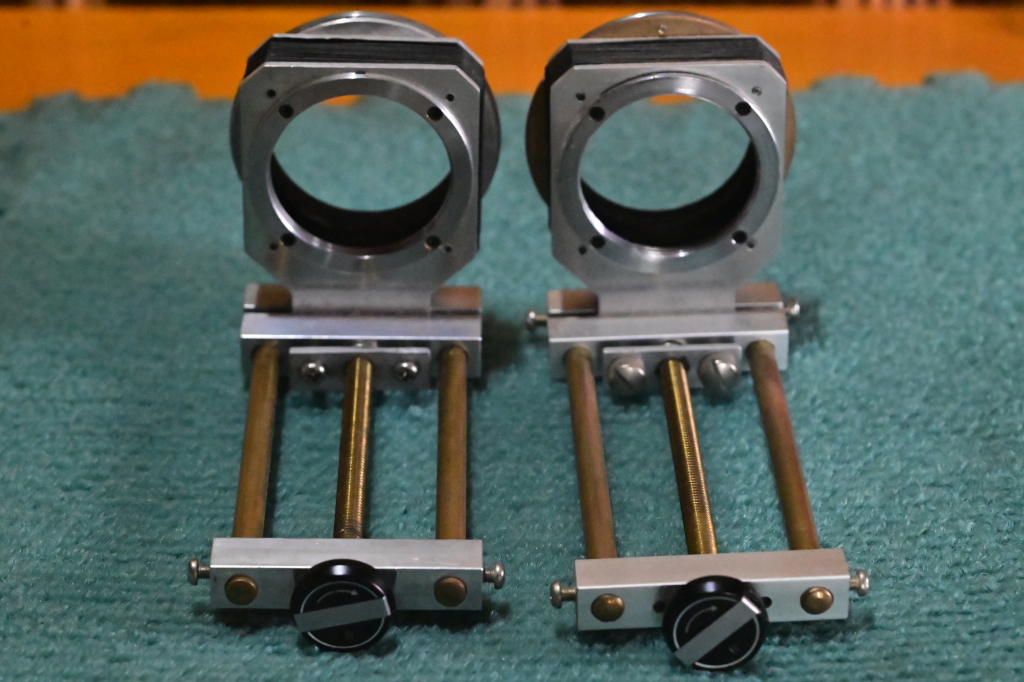

実用機 レンズ側 左:PENTAX用 右:NIKON用

実用機 レンズ側 左:PENTAX用 右:NIKON用

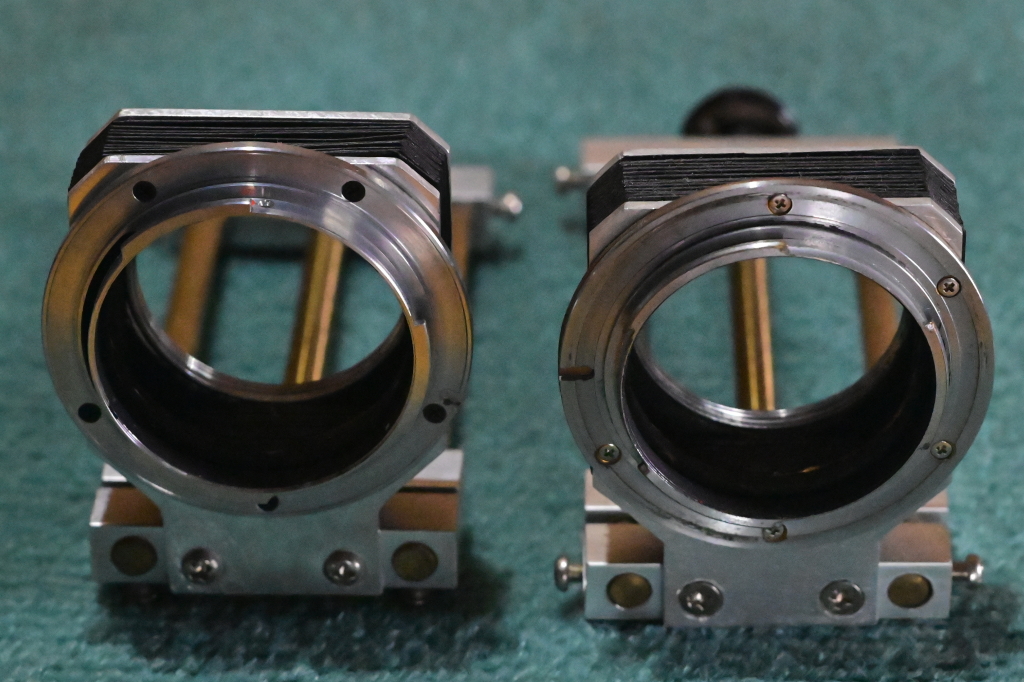

実用機 カメラ側 左:PENTAX用 右:NIKON用

実用機 カメラ側 左:PENTAX用 右:NIKON用

カメラ側マウント面からレンズ側マウント面までの距離

カメラ側マウント面からレンズ側マウント面までの距離

PENTAX BELLOWS UNIT 36.0mm

自作機1(PENTAX用) 20.3mm

自作機2(NIKON用) 20.7mm

自作機をそれぞれ、K-1 と Df に付けて75mmレンズをテストしてみる。巻き戻しノブを舞わ

していくと、だんだん遠くの建物が鮮明になっていき、さらに回すとまたボケていく。オーバーインフにな

っていることが確認できた。だが、ピント位置を確定するのは難しい。開放f値が明るくても3.5止まり

の引き伸ばしレンズだから、ファインダーが暗い。マグニファイヤーを使っても十分とは言えず、結局LV

を使うしかなかった。それなら一眼レフを使う意味が無い。

2015当時、ミラーレスのフルサイズ機はSONYしか無かった。私はSONYというメーカーを信用

していない。学生時代、初代のウォークマンを買ったが、半年で壊れた。軽合金の筐体は薄く、指で押すと

変形するくらいひ弱で、小さなサラネジがすぐ緩み、どこかに落ちてしまう。SONYの技術者が「新製品

が売れないから、耐用年数を2~3年として設計している。」と言ったと聞いて「なるほど」納得したが、

SONY製品は今後絶対に買わないと決めた。物作りを愛する者の一人として、相容れない設計思想だ。

だからそれ以降、カセットテープ関連はTEAC製を好むようになった。

その後、SONYはミノルタを吸収し、スチルカメラに参入した。そこそこ耐久性のあるカメラを作って

いるようなので、NEX-3と7を試してみた。その後、富士フィルムからも良いカメラが出たが、ファイ

ンダーの見え方はSONYが圧倒していた。だがやはり、どこかSONY製は好きになれない。ミノルタに

してみてもSONYと相通じる、私が共感できない設計思想があった。所蔵のオールドレンズの中に、ミノ

ルタ製は無い。理由は、ニコンやペンタックスがネジで固定している所を、コストを抑えるため、ミノルタ

はカシメで済ましてしまう。これでは分解清掃など出来ない。作りっぱなしの設計思想だ。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2018年暮れ、NIKONがミラーレスのフルサイズ機を発売した。2019年

に入り、初期不良の情報を調べつつ、夏まで待ってからZ-6の方を購入した。理由

は、手持ちはすべてオールドレンズだから解像度はZ-6で充分であるから。そして

ISO感度ではZ-6の方が優れているから。

親ページに戻る その1へ<-その2->その3へ

PENTAX BELLOWS UNIT 36.0mm

自作機1(PENTAX用) 20.3mm

自作機2(NIKON用) 20.7mm

自作機をそれぞれ、K-1 と Df に付けて75mmレンズをテストしてみる。巻き戻しノブを舞わ

していくと、だんだん遠くの建物が鮮明になっていき、さらに回すとまたボケていく。オーバーインフにな

っていることが確認できた。だが、ピント位置を確定するのは難しい。開放f値が明るくても3.5止まり

の引き伸ばしレンズだから、ファインダーが暗い。マグニファイヤーを使っても十分とは言えず、結局LV

を使うしかなかった。それなら一眼レフを使う意味が無い。

2015当時、ミラーレスのフルサイズ機はSONYしか無かった。私はSONYというメーカーを信用

していない。学生時代、初代のウォークマンを買ったが、半年で壊れた。軽合金の筐体は薄く、指で押すと

変形するくらいひ弱で、小さなサラネジがすぐ緩み、どこかに落ちてしまう。SONYの技術者が「新製品

が売れないから、耐用年数を2~3年として設計している。」と言ったと聞いて「なるほど」納得したが、

SONY製品は今後絶対に買わないと決めた。物作りを愛する者の一人として、相容れない設計思想だ。

だからそれ以降、カセットテープ関連はTEAC製を好むようになった。

その後、SONYはミノルタを吸収し、スチルカメラに参入した。そこそこ耐久性のあるカメラを作って

いるようなので、NEX-3と7を試してみた。その後、富士フィルムからも良いカメラが出たが、ファイ

ンダーの見え方はSONYが圧倒していた。だがやはり、どこかSONY製は好きになれない。ミノルタに

してみてもSONYと相通じる、私が共感できない設計思想があった。所蔵のオールドレンズの中に、ミノ

ルタ製は無い。理由は、ニコンやペンタックスがネジで固定している所を、コストを抑えるため、ミノルタ

はカシメで済ましてしまう。これでは分解清掃など出来ない。作りっぱなしの設計思想だ。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2018年暮れ、NIKONがミラーレスのフルサイズ機を発売した。2019年

に入り、初期不良の情報を調べつつ、夏まで待ってからZ-6の方を購入した。理由

は、手持ちはすべてオールドレンズだから解像度はZ-6で充分であるから。そして

ISO感度ではZ-6の方が優れているから。

親ページに戻る その1へ<-その2->その3へ

左上:EL-NIKKOR 80mm 1:5.6 右上:E-OFNAR 75mm 1:3.5

左下:E-LUCKY 75mm 1:3.5 新 右下:E-LUCKY 75mm 1:3.5 旧

下中央:FUJINON-ES 75mm 1:4.5

これらのレンズの使い方をあれこれ考えていたとき、またトラブル発生。引き伸ば

しレンズの使用で不可欠な、M42変換リングが外れなくなった。

左上:EL-NIKKOR 80mm 1:5.6 右上:E-OFNAR 75mm 1:3.5

左下:E-LUCKY 75mm 1:3.5 新 右下:E-LUCKY 75mm 1:3.5 旧

下中央:FUJINON-ES 75mm 1:4.5

これらのレンズの使い方をあれこれ考えていたとき、またトラブル発生。引き伸ば

しレンズの使用で不可欠な、M42変換リングが外れなくなった。

アルミ製の変換リングなので外れなくなる事故は予想していた。カニ目の溝を切っ

ておけば良かったのだがもはや手遅れだった。真鍮製のリングがあるはずだが、それ

がどうしても見つからない。

ジャンク箱の中を探している最中、変換リングなどに頼らず、L39マウントのベ

ローズを作ってしまえば良い・・・と気づいた。距離計やシャッターが壊れた国産や

ロシア製のジャンクカメラからマウントを調達すれば良い。

2015秋、ベローズ装置を自作してみた

-------------------------------------------------------------------------------------------------

試作一号機

アルミ製の変換リングなので外れなくなる事故は予想していた。カニ目の溝を切っ

ておけば良かったのだがもはや手遅れだった。真鍮製のリングがあるはずだが、それ

がどうしても見つからない。

ジャンク箱の中を探している最中、変換リングなどに頼らず、L39マウントのベ

ローズを作ってしまえば良い・・・と気づいた。距離計やシャッターが壊れた国産や

ロシア製のジャンクカメラからマウントを調達すれば良い。

2015秋、ベローズ装置を自作してみた

-------------------------------------------------------------------------------------------------

試作一号機

材料はΦ6mm真鍮丸棒、10×10mmアルミ角棒、3mm厚アルミ板、1mm厚真鍮板を購入。

あとは、ジャンク箱から、67mmフィルター6枚、67->79mmステップアップリング、おそらくニ

コンレンズの自動絞り用ベアリング、PENTAX SVの巻き戻しノブ、ネジ類。

ボディ装着部と、レンズ保持部を3本の真鍮棒で繋ぎ、真ん中の真鍮棒にM6の雄ネジを切る。レンズ保

持部には雌ネジを切って、真ん中の真鍮棒の回転により、レンズ保持部を前後させる。前後の移動距離は、

適切な長さが分からないから、約160mmとした。蛇腹は黒画用紙、アクリル絵の具仕上げ。

PENTAXのベローズ修理のノウハウが役に立ち、比較的短時間で完成。デジカメで不要になったフィ

ルターを利用して、レンズマウントをベローズ前面から蛇腹内部に沈み込ませる工夫をしてみた。それでも

EL-NIKKOR 50mm 1:2.8 では無限遠は出せなかった。無駄骨だった訳だ。

その他分かったこと

1.沈み込みのレンズマウントは、絞りリングに指がかからない。硬い絞りリングを回すときに沈み込みの

ためのフィルター枠が緩んでしまうなど、とても使い辛い。50mmで無限遠が出ないなら無意味。

2.回転式の焦点調節は、無限遠付近では快適だが、接写側ではストレスでしかない。無限遠中心の使い方

を想定して、繰り出し量を抑えた方が良い。80mmもあれば充分。

3.3mm厚のアルミ板を使っても、真鍮棒とアルミ棒の結合部の遊びがあるので、精度に貢献するわけで

はなく、2mm厚で充分。

4.カメラ側、ベローズ先端側両方にベアリング軸受は必要ない。かえって構造が複雑化し、不具合の原因

になる。カメラ側はピポット軸受けにして、先端側のみベアリング軸受にして、先端部を差し込み、ネジ

止めするときにボールを入れるのが合理的。

以上を考慮に入れ、実用機を作成

まず蛇腹について、PENTAX BELLOWS UNITの修理の時、試作機の時、蛇腹に使った接

着剤は合成ゴム系だった。どちらも貼り付け部分の動きが悪く、前者は一部剥がれがあった。接着剤がはみ

出すと、はみ出し同士が接触するとベタつく。はみ出さないように塗ると、端部が接着されずに剥がれの原

因になる。実用機では、はみ出しても貼り付きにくい木工ボンドを使用することにした。フッ素系固形潤滑

剤を塗布した木の棒で接着部を挟み、クランプで締めて乾燥させる。

材料はΦ6mm真鍮丸棒、10×10mmアルミ角棒、3mm厚アルミ板、1mm厚真鍮板を購入。

あとは、ジャンク箱から、67mmフィルター6枚、67->79mmステップアップリング、おそらくニ

コンレンズの自動絞り用ベアリング、PENTAX SVの巻き戻しノブ、ネジ類。

ボディ装着部と、レンズ保持部を3本の真鍮棒で繋ぎ、真ん中の真鍮棒にM6の雄ネジを切る。レンズ保

持部には雌ネジを切って、真ん中の真鍮棒の回転により、レンズ保持部を前後させる。前後の移動距離は、

適切な長さが分からないから、約160mmとした。蛇腹は黒画用紙、アクリル絵の具仕上げ。

PENTAXのベローズ修理のノウハウが役に立ち、比較的短時間で完成。デジカメで不要になったフィ

ルターを利用して、レンズマウントをベローズ前面から蛇腹内部に沈み込ませる工夫をしてみた。それでも

EL-NIKKOR 50mm 1:2.8 では無限遠は出せなかった。無駄骨だった訳だ。

その他分かったこと

1.沈み込みのレンズマウントは、絞りリングに指がかからない。硬い絞りリングを回すときに沈み込みの

ためのフィルター枠が緩んでしまうなど、とても使い辛い。50mmで無限遠が出ないなら無意味。

2.回転式の焦点調節は、無限遠付近では快適だが、接写側ではストレスでしかない。無限遠中心の使い方

を想定して、繰り出し量を抑えた方が良い。80mmもあれば充分。

3.3mm厚のアルミ板を使っても、真鍮棒とアルミ棒の結合部の遊びがあるので、精度に貢献するわけで

はなく、2mm厚で充分。

4.カメラ側、ベローズ先端側両方にベアリング軸受は必要ない。かえって構造が複雑化し、不具合の原因

になる。カメラ側はピポット軸受けにして、先端側のみベアリング軸受にして、先端部を差し込み、ネジ

止めするときにボールを入れるのが合理的。

以上を考慮に入れ、実用機を作成

まず蛇腹について、PENTAX BELLOWS UNITの修理の時、試作機の時、蛇腹に使った接

着剤は合成ゴム系だった。どちらも貼り付け部分の動きが悪く、前者は一部剥がれがあった。接着剤がはみ

出すと、はみ出し同士が接触するとベタつく。はみ出さないように塗ると、端部が接着されずに剥がれの原

因になる。実用機では、はみ出しても貼り付きにくい木工ボンドを使用することにした。フッ素系固形潤滑

剤を塗布した木の棒で接着部を挟み、クランプで締めて乾燥させる。

金属部品は、組み立て後、全長120mm、可動域約が75mmくらいになるように寸法を決めた。カメ

ラのフランジ面からベローズのレンズマウント面が20mmにするため、アルミ坂は2mm厚に決定。

カメラ側軸受けはピポット式とし、レンズ側のみベアリングを入れた。

金属部品は、組み立て後、全長120mm、可動域約が75mmくらいになるように寸法を決めた。カメ

ラのフランジ面からベローズのレンズマウント面が20mmにするため、アルミ坂は2mm厚に決定。

カメラ側軸受けはピポット式とし、レンズ側のみベアリングを入れた。

実用機 レンズ側 左:PENTAX用 右:NIKON用

実用機 レンズ側 左:PENTAX用 右:NIKON用

実用機 カメラ側 左:PENTAX用 右:NIKON用

実用機 カメラ側 左:PENTAX用 右:NIKON用

カメラ側マウント面からレンズ側マウント面までの距離

カメラ側マウント面からレンズ側マウント面までの距離

PENTAX BELLOWS UNIT 36.0mm

自作機1(PENTAX用) 20.3mm

自作機2(NIKON用) 20.7mm

自作機をそれぞれ、K-1 と Df に付けて75mmレンズをテストしてみる。巻き戻しノブを舞わ

していくと、だんだん遠くの建物が鮮明になっていき、さらに回すとまたボケていく。オーバーインフにな

っていることが確認できた。だが、ピント位置を確定するのは難しい。開放f値が明るくても3.5止まり

の引き伸ばしレンズだから、ファインダーが暗い。マグニファイヤーを使っても十分とは言えず、結局LV

を使うしかなかった。それなら一眼レフを使う意味が無い。

2015当時、ミラーレスのフルサイズ機はSONYしか無かった。私はSONYというメーカーを信用

していない。学生時代、初代のウォークマンを買ったが、半年で壊れた。軽合金の筐体は薄く、指で押すと

変形するくらいひ弱で、小さなサラネジがすぐ緩み、どこかに落ちてしまう。SONYの技術者が「新製品

が売れないから、耐用年数を2~3年として設計している。」と言ったと聞いて「なるほど」納得したが、

SONY製品は今後絶対に買わないと決めた。物作りを愛する者の一人として、相容れない設計思想だ。

だからそれ以降、カセットテープ関連はTEAC製を好むようになった。

その後、SONYはミノルタを吸収し、スチルカメラに参入した。そこそこ耐久性のあるカメラを作って

いるようなので、NEX-3と7を試してみた。その後、富士フィルムからも良いカメラが出たが、ファイ

ンダーの見え方はSONYが圧倒していた。だがやはり、どこかSONY製は好きになれない。ミノルタに

してみてもSONYと相通じる、私が共感できない設計思想があった。所蔵のオールドレンズの中に、ミノ

ルタ製は無い。理由は、ニコンやペンタックスがネジで固定している所を、コストを抑えるため、ミノルタ

はカシメで済ましてしまう。これでは分解清掃など出来ない。作りっぱなしの設計思想だ。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2018年暮れ、NIKONがミラーレスのフルサイズ機を発売した。2019年

に入り、初期不良の情報を調べつつ、夏まで待ってからZ-6の方を購入した。理由

は、手持ちはすべてオールドレンズだから解像度はZ-6で充分であるから。そして

ISO感度ではZ-6の方が優れているから。

親ページに戻る その1へ<-その2->その3へ

PENTAX BELLOWS UNIT 36.0mm

自作機1(PENTAX用) 20.3mm

自作機2(NIKON用) 20.7mm

自作機をそれぞれ、K-1 と Df に付けて75mmレンズをテストしてみる。巻き戻しノブを舞わ

していくと、だんだん遠くの建物が鮮明になっていき、さらに回すとまたボケていく。オーバーインフにな

っていることが確認できた。だが、ピント位置を確定するのは難しい。開放f値が明るくても3.5止まり

の引き伸ばしレンズだから、ファインダーが暗い。マグニファイヤーを使っても十分とは言えず、結局LV

を使うしかなかった。それなら一眼レフを使う意味が無い。

2015当時、ミラーレスのフルサイズ機はSONYしか無かった。私はSONYというメーカーを信用

していない。学生時代、初代のウォークマンを買ったが、半年で壊れた。軽合金の筐体は薄く、指で押すと

変形するくらいひ弱で、小さなサラネジがすぐ緩み、どこかに落ちてしまう。SONYの技術者が「新製品

が売れないから、耐用年数を2~3年として設計している。」と言ったと聞いて「なるほど」納得したが、

SONY製品は今後絶対に買わないと決めた。物作りを愛する者の一人として、相容れない設計思想だ。

だからそれ以降、カセットテープ関連はTEAC製を好むようになった。

その後、SONYはミノルタを吸収し、スチルカメラに参入した。そこそこ耐久性のあるカメラを作って

いるようなので、NEX-3と7を試してみた。その後、富士フィルムからも良いカメラが出たが、ファイ

ンダーの見え方はSONYが圧倒していた。だがやはり、どこかSONY製は好きになれない。ミノルタに

してみてもSONYと相通じる、私が共感できない設計思想があった。所蔵のオールドレンズの中に、ミノ

ルタ製は無い。理由は、ニコンやペンタックスがネジで固定している所を、コストを抑えるため、ミノルタ

はカシメで済ましてしまう。これでは分解清掃など出来ない。作りっぱなしの設計思想だ。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2018年暮れ、NIKONがミラーレスのフルサイズ機を発売した。2019年

に入り、初期不良の情報を調べつつ、夏まで待ってからZ-6の方を購入した。理由

は、手持ちはすべてオールドレンズだから解像度はZ-6で充分であるから。そして

ISO感度ではZ-6の方が優れているから。

親ページに戻る その1へ<-その2->その3へ